パナソニックからサイボウズにインターン。越境学習による「変化への葛藤」と「自社のよさ」への気づき

組織や働き方の改革の一手段として、近年、注目されている「越境学習」。日常の環境である「ホーム」と、馴染みのない「アウェイ」の場を行き来することによる学びを指します。

実際に「アウェイ」の場に身を置き、「ホーム」に戻った人は、具体的に、どんな気づきや学びを得られるのでしょうか?

今回は、2022年11月にサイボウズで2週間のインターンを経験した、パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社(以下、PAS)の三ツ橋宏介さん、仲間桃子さんに取材を実施。

越境学習の研究における第一人者である、法政大学大学院 政策創造研究科の石山恒貴教授を聞き手として、お二人の越境経験を専門的な視点から解説していただきました。

生き生きと働く先輩たちの共通点は、サイボウズのインターン経験者

パナソニックでは、 2019年からサイボウズのインターン制度が導入されていて。2022年にPASの人事部門でも公募があり、「自分も先輩たちのようになりたい」と思って、手を挙げました。

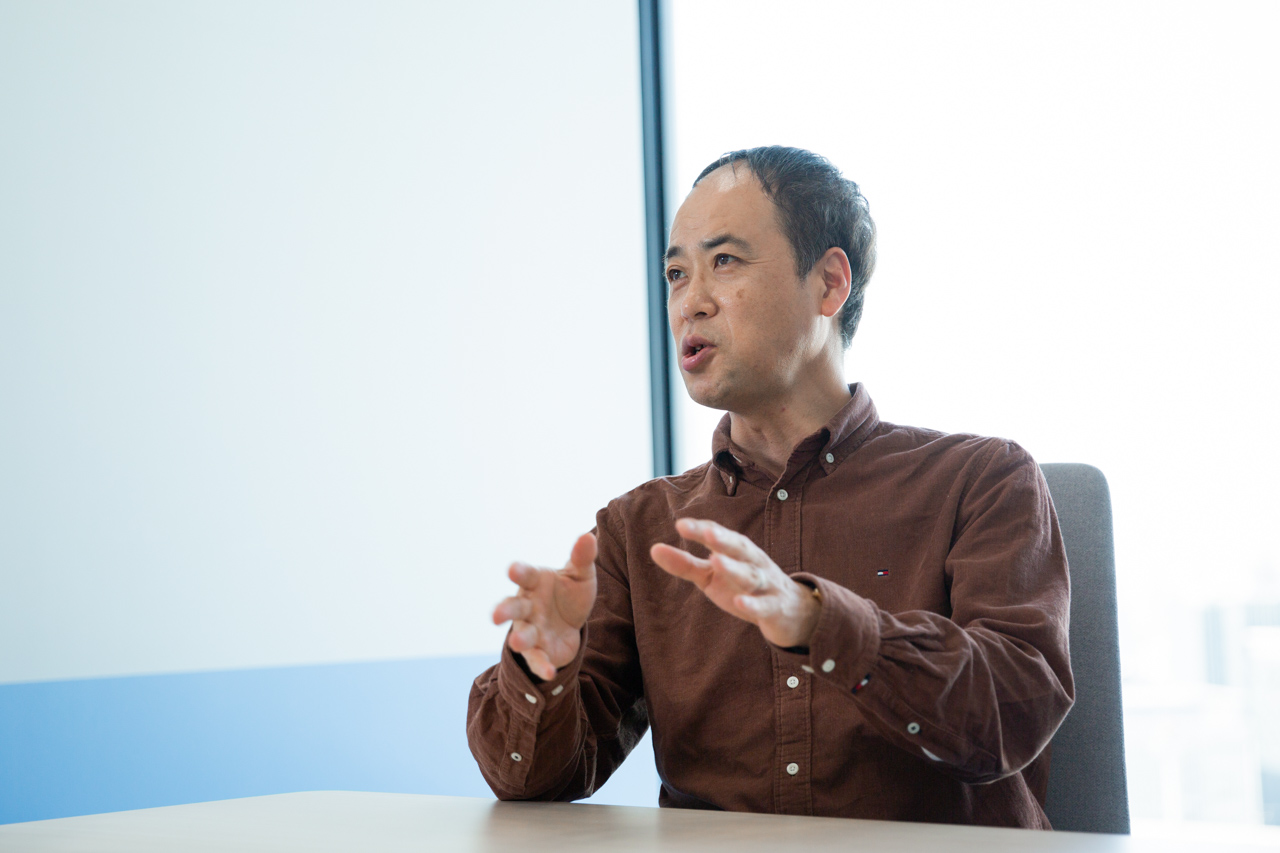

三ツ橋宏介(みつはし・こうすけ):2009年に大学卒業後、大手メーカーへ就職。製造や工場人事、労務、新工場立ち上げなどを経験した後、本社にて生産再編や人事を歴任。2022年、パナソニック オートモーティブシステムズへ転職。HRBPとして開発本部・モノづくり革新センターの人事を担当

2022年にパナソニックは事業会社化し、各社が自主責任のもと経営する方針になりました。その変革にともない、「自分自身も変わらなければ」と感じていた折、インターンの公募があったんです。

仲間桃子(なかま・ももこ):2017年にパナソニックに新卒で入社。大阪の事業場にて風土醸成や採用など人事企画を経験した後、2020年よりパナソニック オートモーティブシステムズへ異動し、事業場の人事を担当

実は人事部門って、越境学習を推進しても、その担当者自身は越境しないこともあります。

だから、まず人事部門からインターンを経験するのは、とてもすばらしいと思います。

大学のサークルのような、フラットに議論をする文化

石山恒貴(いしやま・のぶたか): 法政大学大学院 政策創造研究科 教授。一橋大学 社会学部卒業、産業能率大学 大学院 経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院 政策創造研究科 博士後期課程修了、博士(政策学)。一橋大学卒業後、NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。著書に『越境学習入門』(日本能率協会マネジメントセンター)などがある

PASでは年齢と役職がある程度紐づき、トップダウンで議論が進むことが多いので。

たとえるなら、大学のサークル。学食に集まったメンバーで「今度、合宿行かない?」と話が出て、計画が進んでいく感じです(笑)

そうしたオープンな情報共有に加えて、さまざまな会議にも参加でき、言いたいことを言える雰囲気があるのがいいなと思いました。

サイボウズは、かつてのパナソニックの姿かもしれない

お菓子やドリンクを置いているコーナーにまで、社長の青野さんの写真といっしょに、「公明正大」と吹き出しが貼っていたのには面食らいましたね(笑)

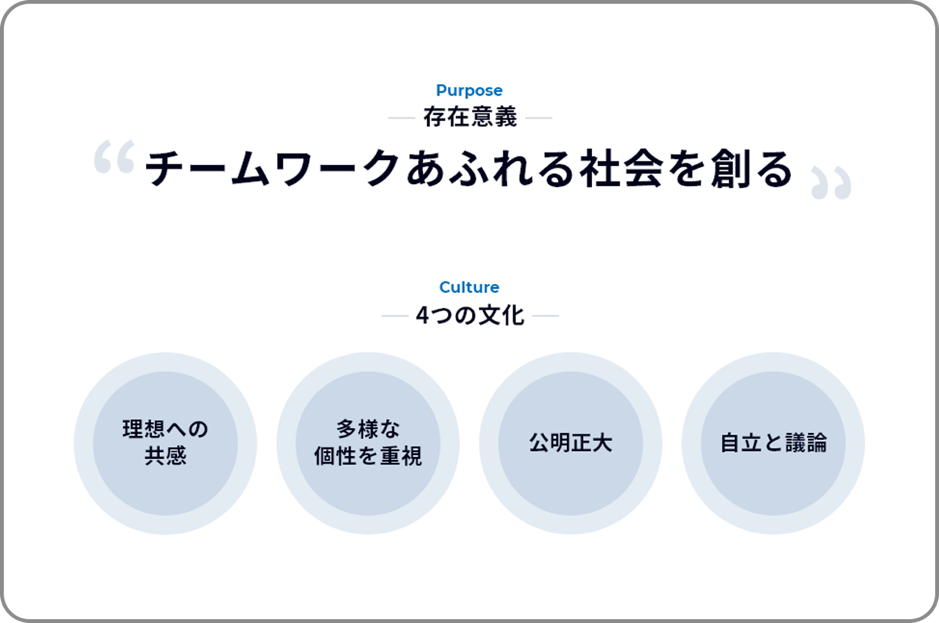

オフィスの置き菓子やドリンクの支払いにも登場する「公明正大」という文化。サイボウズでは日常的に出てくるフレーズだという

サイボウズの存在意義と、それを果たすための4つの文化

複数あるのは、社員に腹落ちしてもらうために歴代の経営陣が苦心してきた結果だと思います。ただ、たくさんあるがゆえに、自分にとっての意味合いを考えるのが大変で……。

ただ、自分ごととして深く考えたことはなく、神棚に祀られているような感覚だったかもしれません。

創業時は、社員が松下幸之助の言葉を直接聞き、みんなが同じ方向に進んでいたのだろうと思うんです。

どちらの会社がいい・悪いではなく、おたがいのいいところを時代に合わせて取り込んでいけばいいんだ、とも感じましたね。

越境学習で生まれた「モヤモヤ」は、大切なプロセスの1つ

そして、越境学習には2つの側面があります。1つはアウェイの文化に触れて、それをホームに持ち帰って伝えること。

もう1つは、アウェイにいる他人と比べて、自分はどこまでできているんだろう、という葛藤が生まれることです。

サイボウズでは、同年代の方が会議をリードしていたり、重要な役職に就いていたりして、すごく活躍していたんです。

一方、自分は大企業の役職制度や、縦割りの文化に甘んじているなと、焦りを感じて。ただ、いまもその葛藤は乗り越えられてはいなくて……。

「サイボウズかぶれ」と呼ばれても奮闘した先輩たち

誰かが悩んでいたら、周囲が声をかけてくれて、同じ目線で考えてくれる。それにインターンに対しては、他部門からも「経験談を聞きたい」といった肯定的な反応が多いんです。

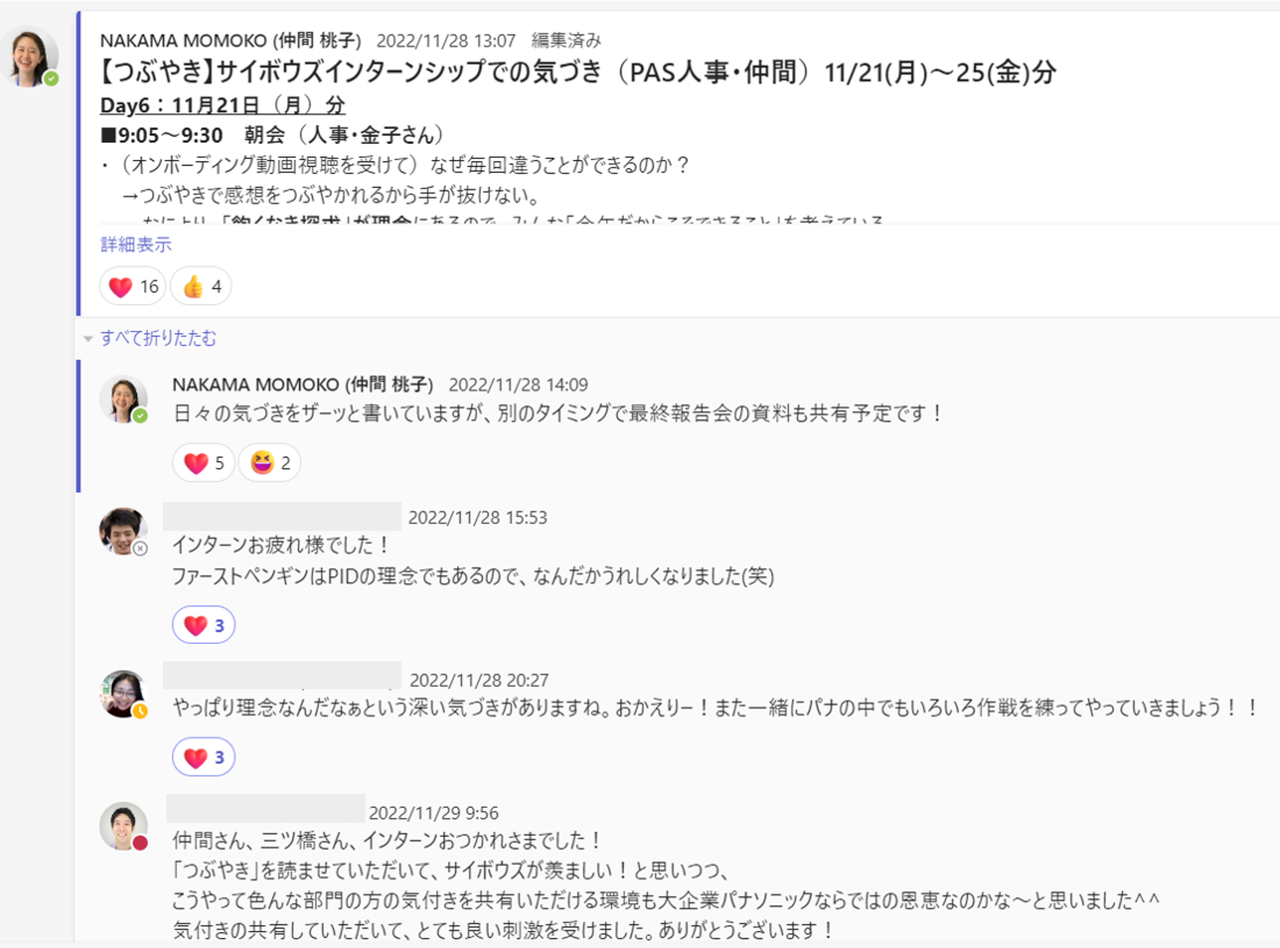

インターン期間中、自分の気づきをリアルタイムで全社員が見られるチャットスペースに書き込んでいたんです。

そうしたら、たくさんの人がコメントや応援をしてくれて。嬉しかったですね。

全社員が見られるチャットスペースでの仲間さんの書き込み。さまざまな社員がリアクションボタンやコメントを書き込んでいる

既存の体制を崩すような新しい行動をしようとすると、やっぱり煙たがられてしまうので。

先輩方は経営会議の内容に対して、誰もが意見交換ができるチャットスペースを立ち上げるなど、さまざまな活動をしていて。

大企業であるパナソニックでこうした改革が進めば、多様な人材がより活躍できるので、大きな強みになると思います。

それでもめげずに、行動し続けてくれたことにわたしたちは助けられているんです。

いまもインターン経験者が週1回集まり、「サイボウズTIME」と称して意見交換の時間を取っているんです。

サイボウズTIMEは、その熱量を保つ意味でも、とてもいい取り組みだと思います。

越境学習には「個人」と「会社」の要素が欠かせない

パーパスとあらためて向き合う機会を通して、サイボウズのように、社員一人ひとりが自分の言葉でパーパスを語れるようになっていきたいなと。

この案は、サイボウズのみなさんにも好意的に受け止めていただいているので、ぜひ実現させたいです。

本人に問題意識と学び取りたい意欲があること。会社でインターンは「よい取り組み」だという雰囲気が生まれていること。

PASにはどちらの両方の要素がそろっている上、会社の中核である人事部門が実践しているのがよいと思います。

こうした全社的な体制は、越境学習に欠かせないポイントなんです。

経営情報をオープンにして、「新しい大企業の形」を実現してほしい

石山先生から見て、変革のポイントは何だと思われますか?

これは、会社の財務・経営指標などの情報を全社員にオープンにして、経営改革を自分ごととして捉えてもらうマネジメント手法を指します。

マイノリティの人たちも、マジョリティの人たちと同じように情報が見られて、発言ができて、意思決定ができる。これこそがエクイティであり、インクルージョンなんです。

※ダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包摂性)を指す言葉

企画:竹内義晴(サイボウズ)執筆:御代貴子 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト)

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集