「介護はテレワークで」の幻想。親孝行の呪いを解く、本当の「親との向き合い方」──となりのかいご 川内潤さん

「テレワークで、仕事と育児・介護を両立しよう」。多様な働き方の広がり、このようなメッセージを見聞きする機会が増えました。

「うちはテレワークができるから、親の介護が必要になったとしても何とかなるだろう」「テレワークで子育てもしやすくなったし、介護だってきっと両立できるはず」と考える人は少なくないでしょう。

しかし、介護支援コンサルティングや普及啓発などを行うNPO法人「となりのかいご」代表理事の川内潤さんは「親の介護のために、テレワークをしてはいけない」と言います。

その言葉には、要介護者を抱える家族の悩みに寄り添い続ける川内さんが見てきた「テレワークしながらの介護の実態」が反映されています。

仕事と介護を両立するとは、どういうことなのか。テレワークを活かした「親との向き合い方」とは。川内さんに聞きました。

テレワークが原因で、介護がつらくなる

でも、川内さんが「仕事と介護の両立にテレワークは有効ではない」と情報発信されていたので驚きました。

しかし、僕は基本的に、家族を介護する方はテレワークをしないようにとアドバイスしています。

川内潤(かわうち・じゅん)。1980年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業。老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職員を経て、2008年に市民団体「となりのかいご」設立。2014年に「となりのかいご」をNPO法人化、代表理事に就任。厚労省「令和2年度仕事と介護の両立支援カリキュラム事業」委員、社会福祉推進事業「重層的支援体制整備事業『参加支援』推進のための手引」有識者会議参画。著書に『わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう』(日経BP)がある

わたしたち介護のプロでも、自分の親となれば介護とテレワークの両立は難しいです。

その結果、仕事の生産性は下がり、適切な働き方ができなくなるでしょう。

そうなると、親に介護のプロが研鑽した技術が提供されなくなってしまう。その結果、トレーニングを受けていないご家族がプロの何倍もの時間をかけてケアをすることになります。

そして、おたがいにストレスが溜まり、家族の関係が壊れてしまうんです。

「自己犠牲」を介護の目的にしない

竹内義晴(たけうち・よしはる)。1971年、新潟県妙高市生まれ・在住。マーケティング本部 ブランディング部 兼 ソーシャルデザインラボ 所属。NPO法人しごとのみらいを経営しながら、サイボウズで複業している。新潟で高齢の両親と同居しながら、テレワークで働いている。

徐々に成長する子どもを見守っていると、「こんなこともできるようになったんだ」とたくさんの喜びが得られるでしょう。

一方、できないことが増えていく親の姿を直視するのは、つらいものです。喜ばしい場面は、ほとんどありません。

そのような精神的負担が仕事にマイナスの影響を与え、介護のために本業の仕事を辞めてしまう、いわゆる「介護離職」につながるケースが少なくありません。

でも、介護では、その感覚は役立ちません。わたしが知る限り、テレワークでいつでも親の近くにいれるようになった結果、おたがいが幸せになったケースはほとんどありません。

実際、厚労省のデータによれば、コロナ禍で世の中にテレワークが浸透したあと、介護離職した人の数は増えています。やっぱり、「テレワークは仕事と介護を両立するための解決策じゃない」と言えるのではないでしょうか。

そのためにも、外部の介護サービス、介護のプロの力を積極的に頼ってほしいんです。

介護する側の「がんばりすぎ」が、プロを消耗させる

※各市区町村に設置された、地域に密着した総合相談窓口。高齢者および高齢者を支える人たちが利用でき、高齢者の健康面や生活全般に関する相談を受け付けている。相談内容は、日常生活でのちょっとした心配事から、病気や介護、金銭的な問題、虐待など。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)などの専門スタッフが対応してくれる。総合相談や介護予防ケアマネジメントについて、無料で利用可能。

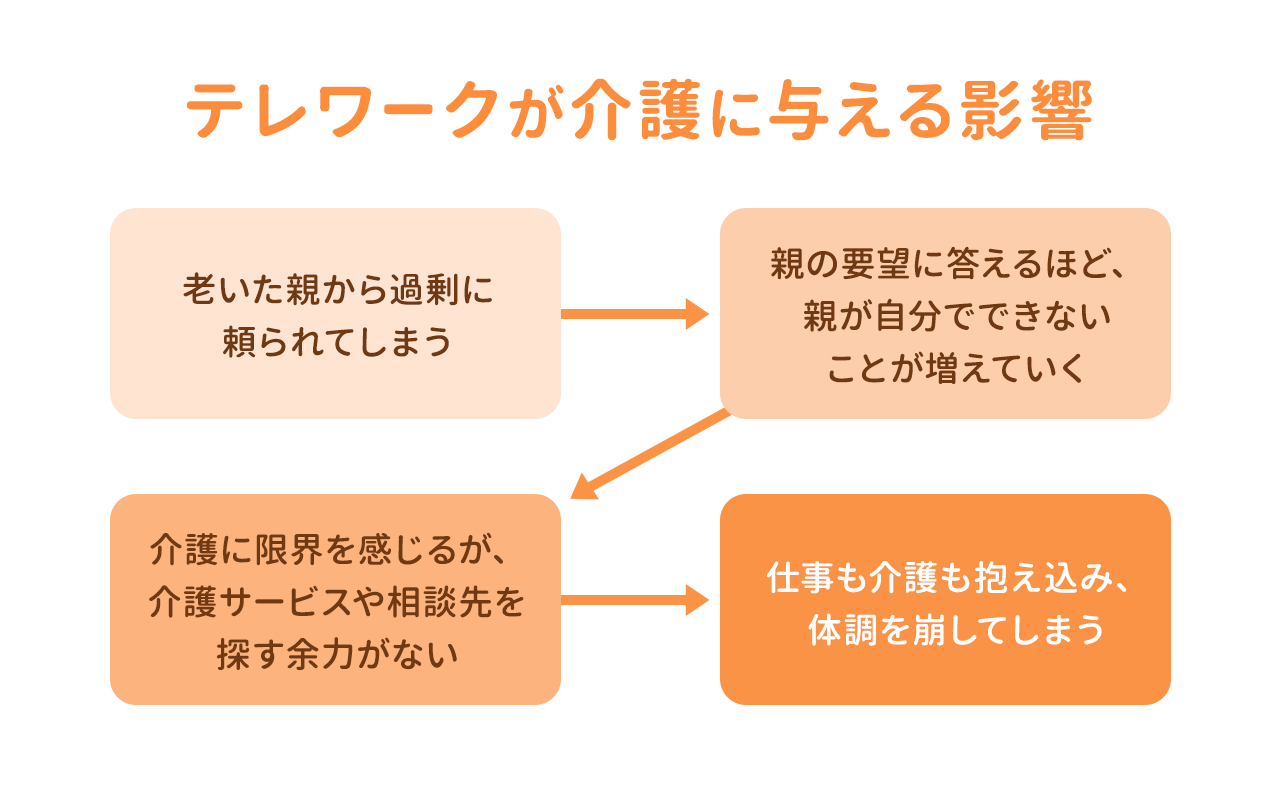

たとえば、独り暮らしの親御さんを介護しようと、実家でテレワークすることにした人がいるとします。

その人は親御さんから過剰に頼られて、日中は仕事になりません。夜中に残業することになり、睡眠時間が削られていき、ついには倒れてしまった。

そうなると、地域包括支援センターの職員たちが、親御さんを受け入れるショートステイ先を緊急で探すことになります。

相談を受けた職員は、親御さんのところにタイミングを見て通いながら信頼関係を構築していき、よいケアがしやすくなります。

わたしたちのような介護の専門職でも、認知症の方と穏やかにコミュニケーションがとれるようになるまで数年はかかります。ただ話しかければいいのではなく、その方の記憶の状況に合わせて、いろいろなテーマを展開しなければいけないので。

従業員の介護リテラシーを高めることが、人事戦略につながる

介護をしながら働く人が増えていく社会で、介護についてしっかりと伝えていくことができる場って、企業だけだと思うんです。

たとえば、「できるだけ家族が面倒を見て、どうにもならなくなってから介護のプロに頼むべき」という“親孝行の呪い”にかかっていないかどうか、従業員に自覚を促す。かつ、その呪いを解くことが必要です。

そうすれば、多くの従業員が介護のプロの手を借りながら、介護しながらでも生産性を落とさずに働くことができます。

従業員のロイヤリティを高める、または介護があっても生産性を落とさない従業員を育てるために、「人事戦略」として従業員の介護リテラシーを高めていく。

そうすれば、要介護状態になりやすい団塊世代が今後ますます増加していくなか、企業の主戦力となる現在50歳前後の団塊ジュニア世代が介護問題に直面しても、離職せずに済みます。こんなに費用対効果が高い支援はありません。

そのときの対応方法は、地域包括支援センターの職員から説明するので、まず相談してみるのがいいでしょう。身内の方の感情を受け止めた上で、やるべきことを具体的に提示していきます。

それは人事担当者にもできることですし、利害関係が発生するのであれば、わたしたちのような介護・福祉の専門家から客観的なアドバイスをすることもできます。

テレワークを使った介護は、あくまで「ひとつの手段」

でも、そうやって自分を犠牲にしても、絶対によい介護はできません。どこかで必ず「親のせいで犠牲を払った」と感じて、親の長生きを喜べなくなるはずです。

介護でテレワークを選択するとき、「みんながしているから」とか「これが常識じゃん」で済ませていませんか、と。

介護相談でも「ほかの方はどうされていますか?」とよく聞かれます。でも、周りは関係ないんですよ。

その上で、「どんな状況であれば、自分はいちばん心地よく働けるのか」を考えることです。独り暮らしをする親の介護でも、同居と別居、どちらが心地よく働けるかは人それぞれに違うわけで。

自分の気持ちを大事にして、介護が必要となった家族との距離感を保つ。その勇気をもつことが大切だと思います。

取材・執筆:流石香織/撮影:栃久保誠/編集:モリヤワオン(ノオト)/企画:竹内義晴

SNSシェア

執筆

流石 香織

1987年生まれ、東京都在住。2014年からフリーライターとして活動。ビジネスやコミュニケーション、美容などのあらゆるテーマで、Web記事や書籍の執筆に携わる。

撮影・イラスト

編集