このままだと「普通の大企業」になっていく? エフェクチュエーションで読み解く、サイボウズの現在地──神戸大学・吉田満梨×サイボウズ・中村龍太

サイボウズはもともとエフェクチュエーション的な経営のスタイルだったが、現在はコーゼーション的に振れてきているように見える──。

書籍『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』の共著者の一人で、サイボウズ執行役員の中村龍太はそう考えています。

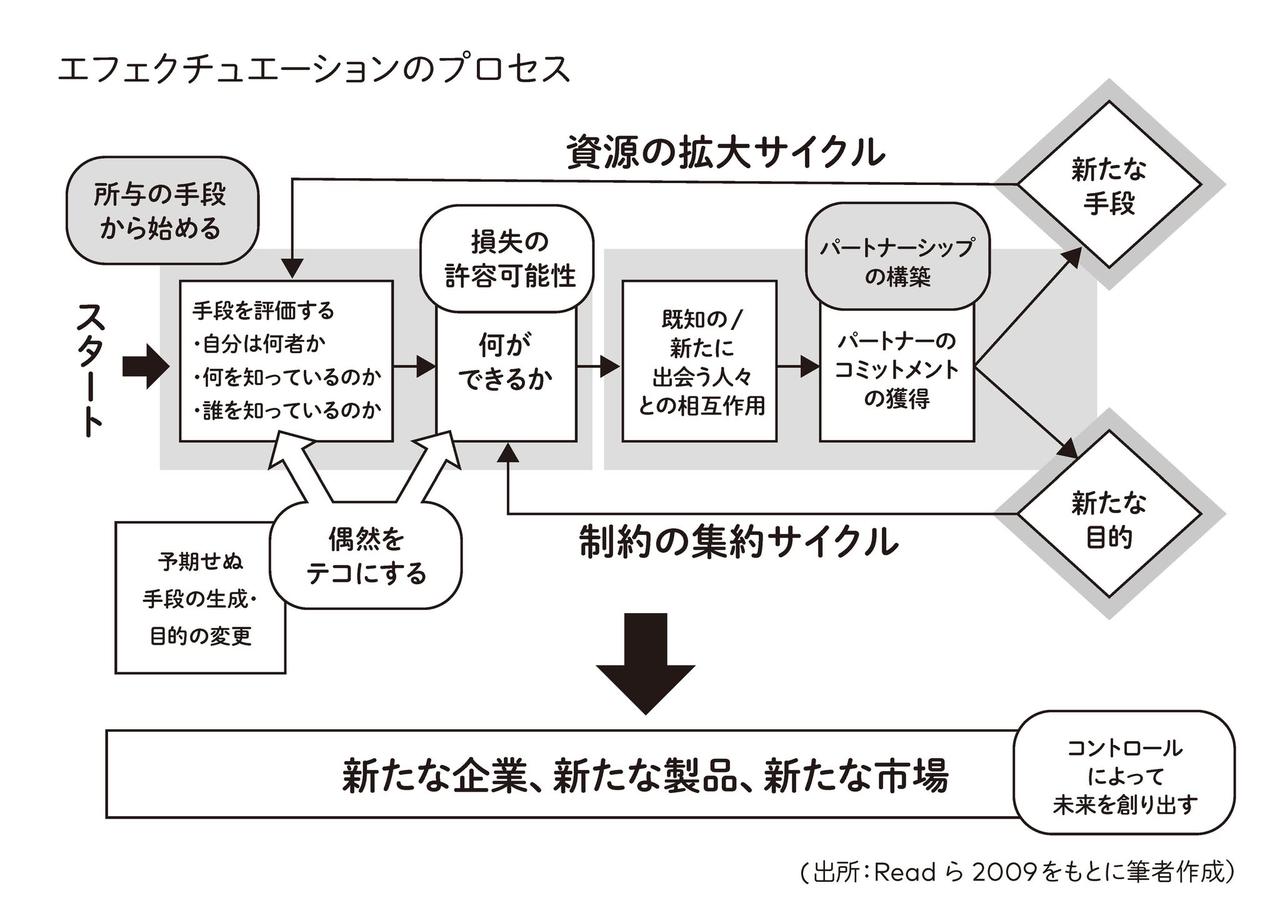

エフェクチュエーションとは、高い不確実性に対して、予測ではなくコントロールによって対処する思考様式のこと。これまでにない新たな市場を創造する方法として注目を集めています。

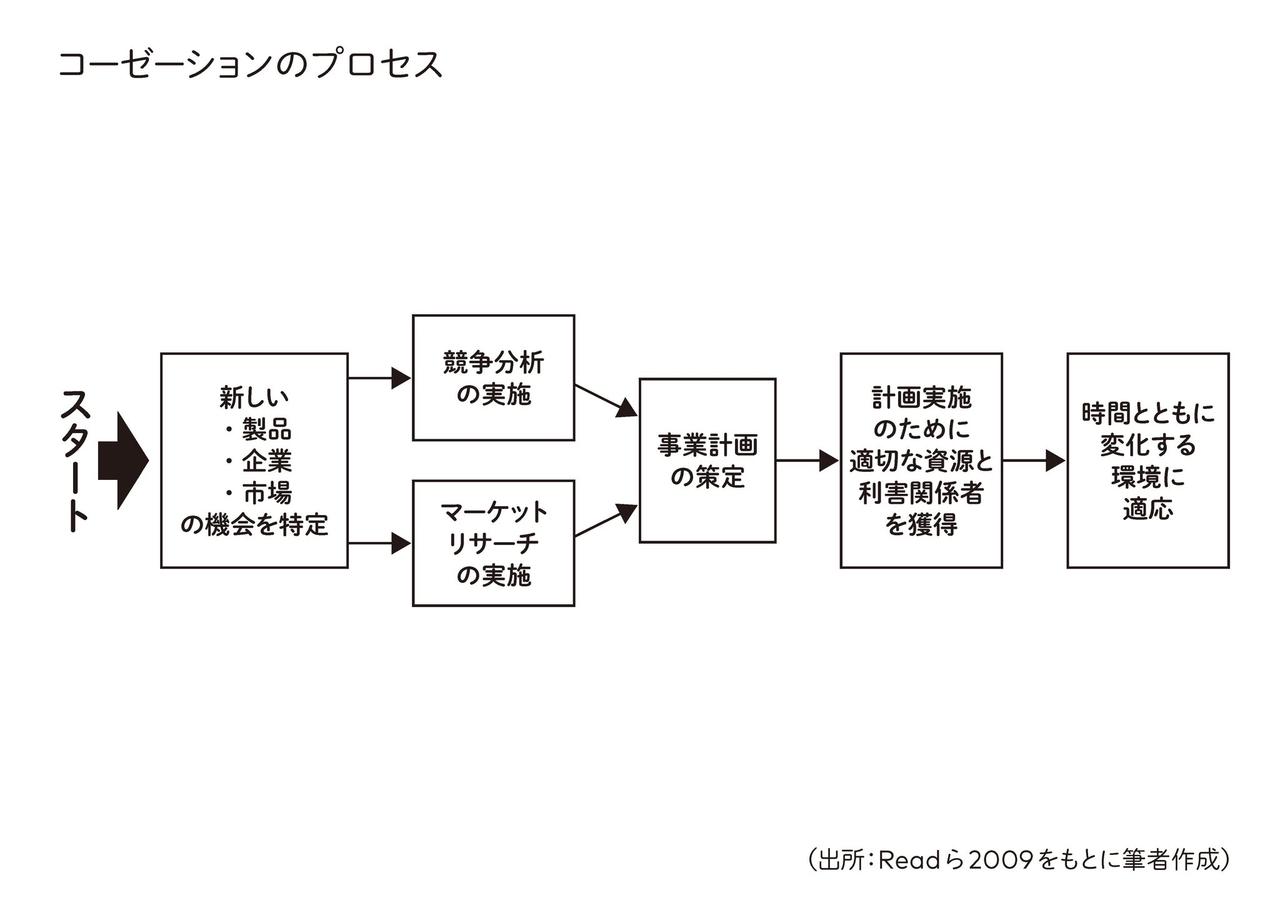

一方、コーゼーションとは、設定した目標から逆算して必要な手段を検討する思考様式のことで、これまでのビジネスシーンでよく使われてきた方法です。

社員数1000人を超え、成長を続けるサイボウズの経営は、今後どうなっていくのか。エフェクチュエーションの第一人者で、書籍の共著者でもある神戸大学大学院 経営学研究科 准教授の吉田満梨さんと中村が、サイボウズの現在地をひも解きます。

成長を加速させた先に見えてきた課題

不確実性のある取り組みとは、たとえば、既存のニーズが存在しない新規事業の推進や、最適なアプローチが定義できない課題解決のこと。

エフェクチュエーションでは、こういった取り組みに対して「手持ちの手段」を活かしながら、望ましい成果を目指していきます。

エフェクチュエーションは2008年、バージニア大学ビジネススクールのサラス・サラスバシー教授によって提唱された。このプロセスでは、未来の結果を予測する必要がまったくない

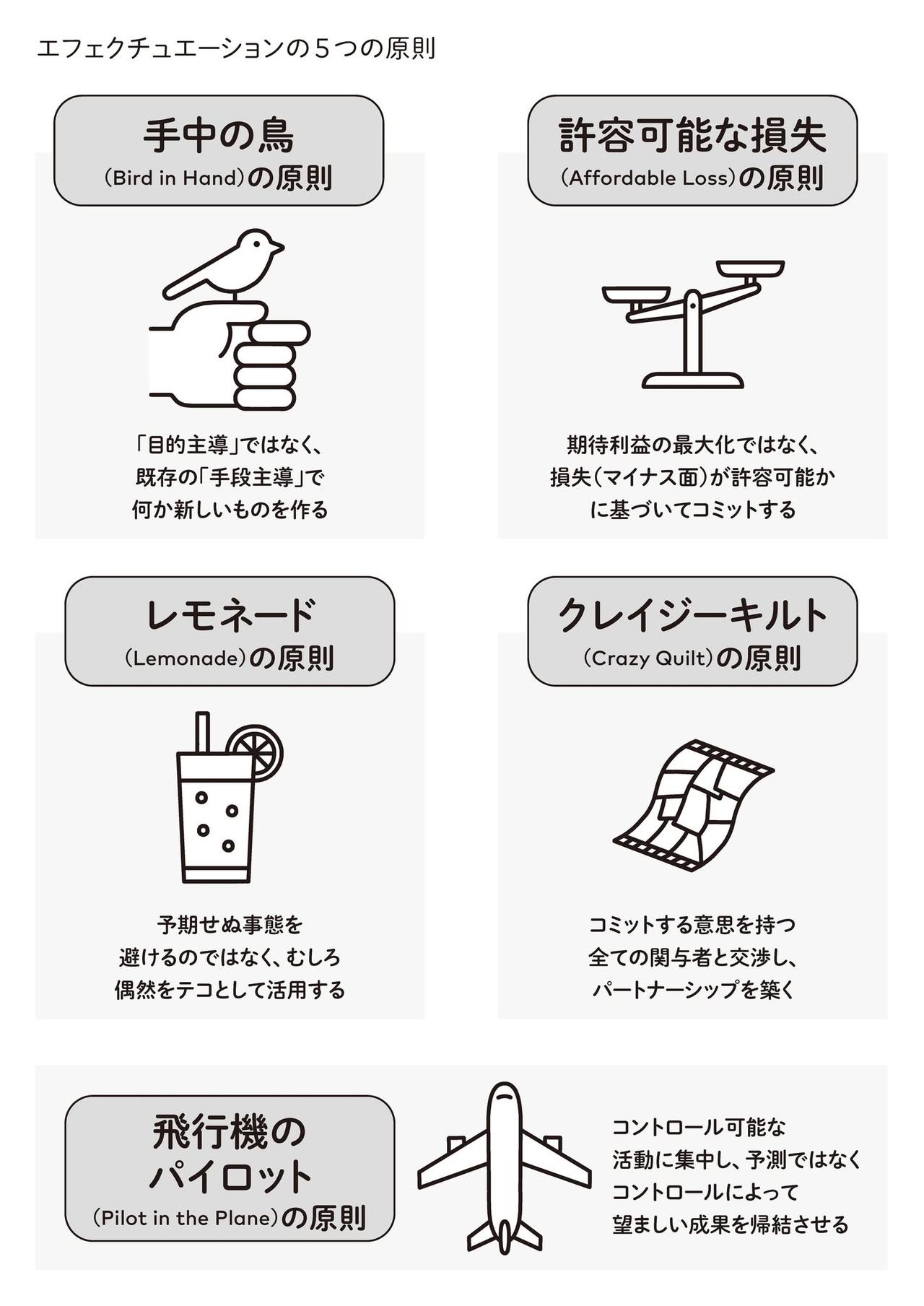

エフェクチュエーションでは、不確実性に対処する意思決定の論理として5つの思考様式が定義されている

コーゼーションとは、目的に対して予測をし、最適な手段を追求する思考様式のこと。

予測に基づいて市場などの機会を特定するため、成功が期待できるプロジェクトに効率よく経営資源を配分できるという合理性があります。

コーゼーションのプロセスでは、スタート時点で具体的な目的、つまり狙うべき市場のチャンスがはっきりしている必要がある

以前、龍太さんが「サイボウズはもともとエフェクチュエーションを取り入れた経営スタイルだった」と言っていたのが印象に残っていて。どっちがよい・悪いではないと思いますが、エフェクチュエーション的な事業の進め方が「いい方向にはたらいていた」というか。

その一例がkintoneです。kintoneが登場したころ、僕はまだマイクロソフトにいて、「プログラミングの知識がなくても、業務に必要なアプリを自分たちでつくることができるこの製品、めちゃくちゃユニークじゃないか」と思って。

ほかの製品を参考にしつつも、本質的にはサイボウズ独自の製品だったので。高い不確実性の中では、状況に合わせて開発・マーケティング・営業の業務を変えていかないといけないから。

でも、kintoneが成長してユーザーからの反応が集まるうちに、極めて高い不確実性が変化していきました。

そこからは「こうすればもっと売れる」と予測できるようになり、コーゼーション的なアプローチのほうが合理的になったんです。

中村龍太(なかむら・りゅうた)。複業家、サイボウズ 執行役員、コラボワークス代表。1964年、広島県生まれ。日本大学卒業後、1986年に日本電気入社。1997年マイクロソフトに転職し、Office365などいくつもの新規事業の立ち上げに従事。2013年、サイボウズと中小IT企業に同時に転職、複業を開始。2016年「働き方改革に関する総理と現場との意見交換会」で副業の実態を説明した複業のエバンジェリストとして活躍中。著書に、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)、『出世しなくても、幸せに働けます』(PHP研究所)、『多様な自分を生きる働き方』(エッセンシャル出版)など。

たとえば、サイボウズではこれまで、独自の人事制度として「100人100通りの働き方」を掲げてきました。しかし、近年ではこの言葉が独り歩きしてしまい、新しく入社したメンバーや採用候補者から「どんな働き方でも自由に選べる」と極端に解釈されるようになってしまって。

そこで、サイボウズの代名詞だった「100人100通りの働き方」はやめて、「100人100通りのマッチング」という表現に変えたばかりなんです。

2人を引き合わせたのは、不確実性が高い中で事業計画書を書く違和感

サイボウズに入社する前から新規事業開発に携わっていて、事業計画書はよく書いていました。

ただ、まだ市場にはない製品をつくり出し事業を拡大していくとき、その市場を正確に定義したり、数値を詳しくシミュレーションしたりすることが難しくて……。

たとえば、“インターネット電話”という概念すらなかった時代に、「その市場を予測しろ」と言われてもわからないですよね。

だからこそ「新しい市場をつくりだすとき、この手法ってなんか違うよな」という違和感があって。

当時のマーケティング研究は既存の市場ありきで、それに対してどう適応的なアプローチをするかがほとんどでした。

未来を予測して目標を設定し、計画を立てて事業を進めるコーゼーション的アプローチでは、まだ存在しない市場をつくり出す過程をうまく説明できないと感じていたんです。

吉田満梨(よしだ・まり)。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了(商学博士)、首都大学東京(現東京都立大学)都市教養学部経営学系助教、立命館大学経営学部准教授を経て、2021年より現職。2023年より、京都大学経営管理大学院「哲学的企業家研究寄附講座」客員准教授を兼任。主要著書に、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)、『ビジネス三國志』(共著、プレジデント社)、『マーケティング・リフレーミング』(共著、有斐閣)など、共訳書に『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』(碩学舎)など。

それを論文としてまとめる際、この事例に当てはまる理論を探していたときに出会ったのが、エフェクチュエーションの研究です。

「実践している方のお話を聞きたい」と思っていたとき、自著でエフェクチュエーションに触れていた中村さんを共通の知人から紹介していただきました。

それを自著で書いたことで、吉田さんとのご縁が生まれたわけですね。

「自分がやりたいこと」と「会社のパーパス」を結びつける

そもそも、サイボウズにおけるエフェクチュエーションって、どんなものだと考えていますか?

たとえば、サイボウズの経営会議では、「このプロジェクトのコンセプトって何ですか?」という議論がよく行われます。

「誰に、何と言ってほしいか(バリュー)」というコンセプトが、まさにエフェクチュエーションで、事業計画書の代わりなんじゃないかと。

そうすれば、不確実な状況でも取り組むことの重要性や、やらないことでチャンスを逃すリスクを会社に理解してもらいやすくなるはずです。

まず一本筋が通っていることが重要です。その上で「許容可能な損失」を考えていけばいいわけで。

サイボウズには、結果をある程度予測できるプロジェクトがあっても、もっとよいアイデアやチャンスが見つかれば、すぐに計画や予測を調整する柔軟さがあります。

サイボウズでは指揮者の青野さんが楽譜をつくり、メンバーがその演奏をします。演奏中にフルートがうまく鳴らないなら、楽譜を変えてフルートなしで進めるなど、柔軟に対応する。

また、演奏形態を変える必要があれば、それに合わせて指揮者も変えることもあります。

ミクロにもマクロにも、エフェクチュエーションのプロセスを回し続けながら、会社をどんどんよくしていこうとしています。

仕組みとツールの活用で、エフェクチュエーションの経験値を積んでいく

ただ、エフェクチュエーション的な経営スタイルを続けてきた企業でも、それができなくなるフェーズが来るんです。

これは、「コントロール可能な活動に集中し、予測ではなくコントロールによって望ましい結果に帰結させる」行動様式のことです。

ここでのパイロットとは、プロセス全体を推進する人(起業家)のこと。逆に、パイロットが不在でも運用できるようになれば、コーゼ―ション的になっていくんです。

個々人に依存せず、制度や決まりごとによって成立するものこそが「組織」といえます。だから組織が拡大していく以上、エフェクチュエーションからコーゼーションへ変化するのは自然なことです。

そのことに強い危機感があるからこそ、青野さんがいま、手を打とうとされているのかなと感じます。

「事実」とは、数字や写真などの具体的なもの(確かな情報)で、それに対して人それぞれに意見やストーリーなどの「解釈」を行います。

そう考えたとき、コーゼーションでは事実を、エフェクチュエーションでは解釈を重視すると言えます。

だから、具体的なものを使ってコーゼーション的なアプローチも可能だし、みんなで出し合った解釈からWill(自分がやりたいこと)をみつけ、実践することで、まだ市場にはない製品をつくり出すことも可能です。

kintoneの「レコード」では、データベースの右側にあるコメント欄に、自身の解釈を記入できる

サイボウズの成長には、2つのアプローチの使い分けが必要

海外では、主にアントレプレナーシップ(※)の分野に焦点を当てて議論されていますが、日本では医療や教育の分野など、適用範囲がめちゃくちゃ広がっていて。まさにエフェクチュエーションの正しい使い方だと思いますね。

それこそ、中村さんが実践されているようにキャリアの問題にもすごく合いますし。

※アントレプレナーシップ:ビジネスを立ち上げ、成長させるための創造的かつ戦略的な活動や姿勢のこと

あとサイボウズの未来についても、生産性が高まるのであれば、コーゼーション的アプローチを取り入れてもいいんじゃないかなと思っていて。

企業としての成長を続けるなかで、不確実性の高い環境ではエフェクチュエーションを、ターゲットとする市場が明確な環境ではコーゼーションを活用していく。

そうやって2つをバランスよく使い分けるサイボウズがあってもいいと思うし、そのほうがこれからも発展していけるはずです。

青野さんがいる限り、「こっちはコーゼーション、あっちはエフェクチュエーション」と、部署や製品ごとに2つを散りばめて、うまく使い分けていくことができる。そんな未来が、僕には見えていますね。

企画:竹内義晴(サイボウズ) 執筆:流石香織 撮影:高橋団(サイボウズ)、栃久保誠 編集:モリヤワオン(ノオト)

SNSシェア

執筆

流石 香織

1987年生まれ、東京都在住。2014年からフリーライターとして活動。ビジネスやコミュニケーション、美容などのあらゆるテーマで、Web記事や書籍の執筆に携わる。

撮影・イラスト

編集