本とはたらく

激動の時代に本を届けるために、出版業界はどう手を取り合うべきか?──『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』著者・飯田一史

サイボウズの出版部門「サイボウズ式ブックス」は、企業理念「チームワークあふれる社会を創る」を世の中に広めるため、2019年に立ち上がったプロジェクトです。ネットというファストな媒体だけでは伝えられない思いをより深く、より心に響くように届けるために、私たちには「本」というメディアの持つ力が必要でした。

しかし、昨今ではその本を売る書店の閉業が増え、ニュースにもなっています。サイボウズ式ブックスでは、書店への利益還元を推し進める取り組みや、セミナー「サイボウズのまざる学校」、リアルでのブックイベントなどを開催してきましたが、ほかにもできることがあるのではないか? 編集部は日々自問していました。

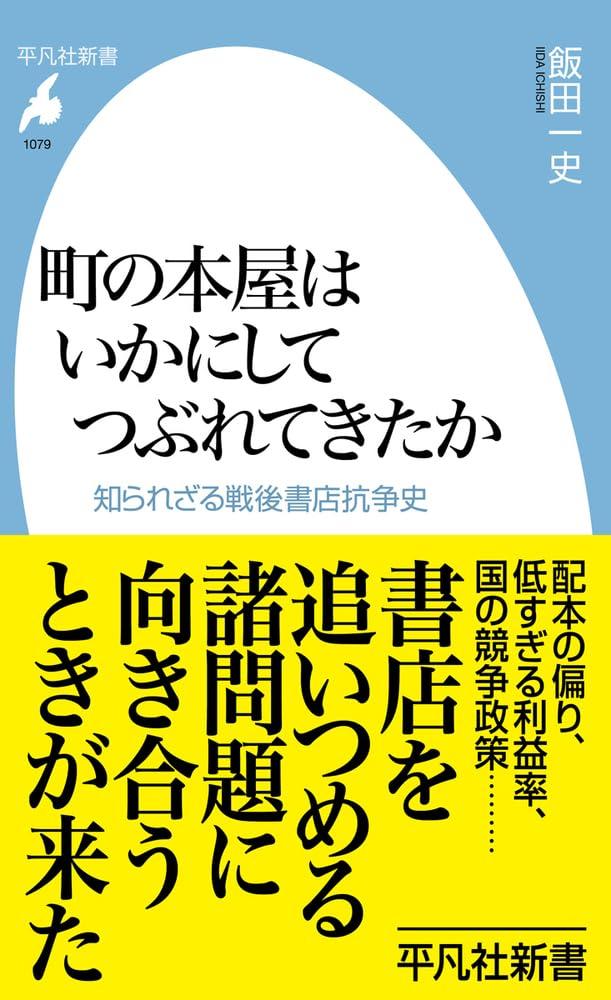

そんななか、町の書店が閉業していく裏側を、業界の歴史やデータをもとに明らかにした『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(平凡社新書)が今年4月に刊行されました。発売以降、話題を呼んでいる一冊です。

今回は著者の飯田一史さんをお招きし、「出版業界の関係者が手を取り合うにはどうすればいいのか?」「業界のチームワーク向上に対しサイボウズ式ブックスになにができるのか?」など、業界の現状をふまえつつ、これからの本の届け方について伺いました。

売上のピーク時から30年、今の出版業界はどうなっている?

出版業界の売上のピークは1990年代半ばですが、売上額はその時からどれくらい縮小しているのでしょうか?

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(飯田一史/平凡社新書)なぜ町から本屋が消えていくのか? 複合店化、大型書店の登場、ネット書店の台頭……戦後書店史をたどり、出版流通の課題を考える。(平凡社ホームページより引用)

冊数ベースで行くと、雑誌は全盛期から8割、書籍は半分強くらいまで下がっています。総合的に見て、劇的にシュリンクしていることは間違いありません。

飯田一史(いいだ・いちし)。1982年青森県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。グロービス経営大学院経営研究科経営専攻修了(MBA)。出版社にてカルチャー誌や小説の編集に携わったのち独立。ウェブカルチャー、出版産業、子どもの本やマンガなどについて取材、調査、執筆を行う。主な著書に『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの?』『ウェブ小説30年史』(以上、星海社新書)『若者の読書離れというウソ』(平凡社新書)などがある。

今では、外商だけの書店を入れてもおそらく総数は10,000店を切り、全盛期の3分の1くらいになっているかもしれません。中小書店の方が閉店数が多く、チェーン店など大型店を中心に集約されてきています。

書店を悩ませる利益構造と本の値段

また、出版社側の取り分が日本に比べて少ないので、インフレが起こった時に出版社はそれなりに大胆に値上げしないと自社の利益が確保できません。そのため、価格の上昇が適正に起こります。本の価格を上げればその分書店に入る金額が上がるので、お互いにWin-Winになる。

日本だと出版社の取り分に多く傾斜がかかっているので、少しだけ値上げするか、なるべく値上げしないという意思決定をしても、出版社はなんとかなるんです。

しかし、書店にとっては負担する費用は年々増えているのに売上が伸びないので、実質的にどんどん利益が削られていく。この構造が何十年も続いてしまっています。

二つめは、雑誌と書籍の流通が一体化していて同じ店で売られていること。出版社は雑誌に広告を載せていますが、広告媒体としての価値を高めるためには、なるべく価格を安くしてたくさん刷って配本したい。しかし、店頭で売られる時に雑誌が数百円なのに対し書籍が数千円となると、本がとんでもなく高く見えてしまう。そのため、非常に控えめな値上げしかできない。

海外の出版社や書店から学ぶ、これからの本の届け方

今は単行本は出るけど文庫にならなかったり、あるいは最初から文庫で刊行したりするので、1回しかお金が入ってこないこともざらにある。初版部数も減っているのでしんどいですよね。

ひるがえって漫画以外のジャンルは硬直的です。雑誌と書籍を連動させる今までのモデルが駄目になってしまって、書籍だけでやろうとしているのできつい。売り方のバリエーションを作っていかないといけませんね。

欧米だといわゆる「ブックトック(BookTok)」という、TikTok上での本の紹介動画のムーブメントが話題になっています。特に、アメリカの「BIG5(ビッグファイブ)」(※1)と呼ばれている超大手出版社が力を入れて取り組んでいます。

※1 BIG5(ビッグファイブ):ペンギン・ランダムハウス、サイモン&シュスター、ハーパーコリンズ、マクミラン、アシェット・ブック・グループといった5つの巨大出版社の総称。アメリカでの書籍売上の80%を占める。

世界的に見て、今のソーシャルメディアはアルゴリズムがあまりにも強くなっているので、基本的にバズったコンテンツしか流れてこないんです。フォロー・フォロワーの概念もあまり意味がなくなっていて、発信してもあんまり届いていない。特に「新しく本が出ました」みたいな地味な情報はほぼ届いていない。

※2 CRM(Customer Relationship Management):顧客情報や行動履歴などを管理し、顧客との良好な関係を築くために使われるツールやシステム。顧客関係管理。

※3 MA(Marketing Automation):獲得した顧客情報をもとに、企業のマーケティング活動を自動化する概念やツール。

ニュースレターの登録時に取得した読者のメールアドレスをCRMやMAで活用して、「この人はニュースレター経由でうちのサイトに来てこのジャンルを見ているな」というデータを取得して、顧客のステータスに合わせて個別最適化したプッシュのメールを送る。

欧米では出版社主導でファンコミュニティを作り、登録してくれた人たちに向けて、新刊が出たら興味がある人に送る取り組みもあります。

まずは動画を使ったマーケティングによって、バズで読者をとらえて裾野を拡大させ、メール登録をしてもらって確実に中長期的に関係を続ける。時代に合わせてツールを活用しているのがここ数年の欧米の出版業界です。

日本だと「Tiktokは一部の出版社がやること」と考えたり、「なんか流行ってるらしいからとりあえず作ってみる」と腰かけになったりして、作ってみてもまったく再生されないこともあります。

でも、たとえばある書店に名物書店員がいて、この人がおすすめする本のニュースレターが届くとなったら読みたいと思うし、「そんなにお勧めするんだったらその書店に行こうかな」となります。

逆にポイント還元を促す案内を送るだけでは、顧客のロイヤルティを高めるという点ではNGですね。値引きに反応する、言い換えると「安ければ買う」という人は値段に反応しているだけで、その書店や本、作家、出版社に愛着が湧いているわけではないからです。

出版に関わる全員がチームワークを発揮するには

書店への還元率を高める取り組みや、本の取り扱いに賛同いただける仲間を増やすにはどうしたらいいでしょうか?

※4 正味(しょうみ):書籍の卸価格、または掛け率を指す言葉。たとえば1000円の本に正味50%の条件を設定した場合、卸価格は500円になる。

掛け率の低さはずっとある問題ですが、店舗での販売を補ってきた外商、つまり店の外の官公庁や図書館、法人向けのまとめ売りや個人宅への高単価や全集、事典、図鑑、学習マンガなどのセット販売が減って書店の安定的な売上の基盤が脆弱になっていることも問題です。

※5 取次(とりつぎ):書籍・雑誌などの出版物を出版社から仕入れ、小売書店に卸売りする販売会社。本の卸問屋。主な会社に日本出版販売(日販)、トーハンがある。

日本では、いわゆる「人的資本経営」の観点から見ると、先進国の中では従業員に対する投資が非常に少ないです。金額的に見ても少ないし、労働時間は減っているのに自己研鑽の時間も減っている。

くわしくは小林祐児さんの『リスキリングは経営課題』(光文社新書)という本を読んでほしいのですが、勉強するときも日本はなぜか独学ブームで、「一人で勉強しましょう」となることが多い。

そもそも人は働く時に一人で働いてないんだから、勉強も読書もみんなでやったほうがいい。組織的にでもいいし、違う会社の人と一緒にやったっていい。

サイボウズ式ブックスが働く人向けに集団での読書会や勉強会などを企画・主催して、書店や出版社と一緒にやってみるといいのではないでしょうか。

書店の課題は顧客の来店頻度と客単価を上げること、外商に変わる定期的なまとまった売上の獲得です。コンスタントに開催される勉強会、連続講座で何十人か分の本代プラス受講料が得られて、月1回でも確実に本屋に来てもらえる機会ができれば嬉しいと思います。

まずは出版社と書店が一社ずつでもいれば、小さいチームを組めます。 小規模にやれるところからまずやって、こういう方法がありますと見せるほうが、他の人も真似しやすくなる。

「誰かが変えてくれる」というお客さん意識ではなく、小さくでも「自分たちから変える」「ちょっとでもやってみる」という当事者としての実践が大事ではないかと思います。

企画・編集・執筆:小野寺真央(サイボウズ) 撮影:高橋団(サイボウズ)

サイボウズ式特集「本とはたらく」

働き方の価値観が多様化し、どのように働き、どのように生きるのかが問われている現代。そんな時代にあって、「本」というメディアは「働くこと」を自分で見つめ直すきっかけをくれるのではないでしょうか。「本を読むこと」を通じて、私たちと一緒に、仕事やチームワークに繋がる新たな発見を探しに行きませんか?

SNSシェア

執筆

小野寺 真央

サイボウズ式ブックス副編集長。メーカー、出版社勤務を経て、2022年にサイボウズ入社。趣味は読書・演劇・VTuber・語学勉強・ラジオ・旅行。複業で小説の編集をし、ラジオパーソナリティを目指している。

撮影・イラスト

高橋団

2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。