「子どものため」ならなんでも先生の仕事なの? 学校現場がいそがしすぎる理由を聞いてみた ──教育研究家・妹尾昌俊×サイボウズ青野慶久

ここ最近、「先生がいそがしすぎる問題」が大きく取り上げられるようになりました。

定時よりずっと早くに出勤したり、保護者からのクレーム対応に追われて深夜まで働いたり、土日休みも返上して部活動に力を入れたり……。

企業ではさまざまな形で働き方改革が進む一方、学校は今、日本でも特にハードな職場となりつつあります。未来の大人を育てる学校が、働く人を大切にしない場所のままでいいのでしょうか。

先生に無理をさせないためにできることとは──? 教育研究家の妹尾昌俊さんと、サイボウズ社長の青野慶久が語り合いました。

学校をいそがしくさせる合言葉は「前からやっていることだから」と「子どものためになるから」

先日子どもの小学校に行ったときも、クラスのあちこちで騒いでいる子どもたちを先生ひとりで必死になだめているのを見て、「なんて大変なんだ……」と思いました。

大変だと知っていましたが、そこまで深刻だったとは。どうしてそんなにいそがしくなってしまうのでしょうか?

妹尾昌俊(せのお・まさとし)さん。教育研究家。野村総合研究所を経て2016年からフリーとなり、学校業務改善アドバイザー(文科省、横浜市ほか多数)、中央教育審議会委員などを歴任。教育委員会や学校向けの研修・講演などで全国を飛び回る。著書に『「先生が忙しすぎる」をあきらめない―半径3mからの本気の学校改善』、『『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』』(教育開発研究所)、『先生がつぶれる学校、先生がいきる学校―働き方改革とモチベーション・マネジメント』(学事出版)など。

実はどちらも学習指導要領などで「絶対にやりなさい」とは言われていません。学校ごとにプラスアルファとして拡大してきたサービスなんです。

青野慶久(あおの・よしひさ)。1971年生まれ。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現パナソニック)を経て、1997年8月に愛媛県松山市でサイボウズを設立した。2005年4月には代表取締役社長に就任(現任)。社内のワークスタイル変革を行い、2011年からは事業のクラウド化を推進。著書に『チームのことだけ、考えた』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない』(PHP研究所)など。

そのなかで「学校の負担が重すぎるからおかしい」と気づいても「クレームがきたら余計に仕事が増えてしまう」「自分たちの判断ではやめがたい」と、先生たちの献身性でやり続けてしまうことが多いようです。

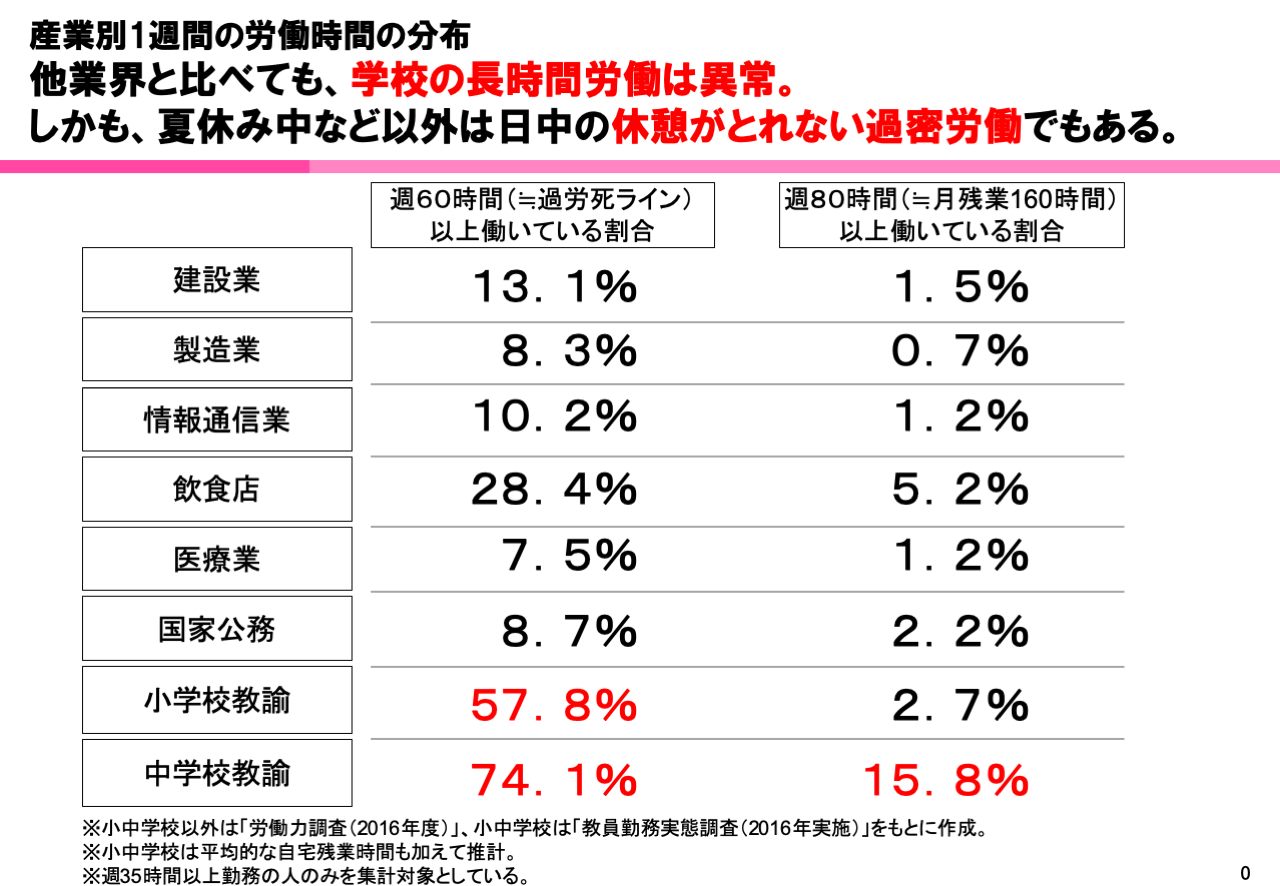

妹尾昌俊提供資料。他業界と比較しても、トップクラスの忙しさ……。

学校の「前例」や「伝統」には世代を超えた根強いファンがいる

もし仮に、夏休み中のプール指導や部活動がなくなったとして、保護者等のぼくたちはその現実をそのまま受け入れられるでしょうか?

保護者のなかには「子どもに自分の頃と同じ豊かな経験をさせてほしい」「上の子のときは、もっといろいろやらせてくれたのに」などと、モヤモヤしてしまう人もいると思います。

こうして学校の「やるべきこと」が徐々に膨れ上がっていった結果が、「先生がいそがしすぎる問題」につながったのではないかと考えています。

長男が小学校に入学したとき、「おはじきにも一つずつ記名してください」と言われました。名前を書く親も大変ですが、チェックする先生も大変です。ぼくの頃なんて、持ち物はなくし放題だったのに(笑)。

しかし今では、勉強に直接的には関係のない生活態度や人間関係のもめごとについても、先生が責められることが多くなっています。先生が本来やるべき「授業や授業準備」以上のことが求められているのは疑問です。

ちょっとした違和感や気づいたことを学校や先生に伝えて、頑張りすぎている活動にはブレーキをかけることが必要だと思います。

学校の働き方改革の「ラスボス」は校長先生?

なので、校長先生のもつ大きな裁量を生かせば、学校は今よりずっと多様なあり方を追求でき、先生の働き方も十分に改善できるはずなんです。

でも、実際に改革を進めている校長先生は少ないんじゃないでしょうか? 注目されている人もごく一部というか。校長先生のみなさんは、持っている権限をどうして使わないのでしょう?

ぼくは校長研修などではよくこう言うんです。「小6や中3、高3生に、“残りあと数カ月の学校生活だから、テキトーにやっとけばいいよ”なんて言う先生はいませんよね? 校長の任期もあと数カ月だったとしても、充実したものにできるはずです」って。

「先生が犠牲になればいい」という時代は、そろそろおしまいにしたい

こういう仕事柄、やはりITの力をどんどん使っていただきたいですよ。授業にしても、今ならタブレット端末などを使って効率を上げていけるし、子どもたちはそれぞれの進度で学べるわけですから。

しかし、問題はもっと根深いところにあるような気がしています。

けど、いやちょっと待てと。自分の命を大切にしながら誰かを守るほうが、はるかにすごいんじゃないか? と思います。

先生たちにも自分自身をあまり犠牲にせず、幸せに働いてほしい。そのためにも「犠牲の美学はもう捨てませんか?」と言いたいですね。

最近では、英語教育やプログラミング教育に力を入れようという流れになっていますが、かと言って何かが減るわけでもない。「先生が教えるべきこと」が、どんどん増えていくわけですから。

それは本当に「先生がやるべき仕事」なのか?

よくある「学校からのお便り」などは一方通行的ですし、かと言って、先生と保護者がSNSでつながると、お互い負担になりかねません。ちょうどいいあんばいでの情報共有ツールや意見交換する場がとても少ないように思います。

こんなふうに、学校の文化に染まっていない方々の視点から「学校はここをもっと効率化できるよ!」「こうすれば、もっとチームワークよくなると思うよ」ということがあれば、これからも提案していただきたいと思っています。

学校の外側にいるぼくたちが「学校に最低限やってほしいことは何だろう?」「保護者や企業はこんな関わりができるんじゃないか」といったことを積極的に考えることが、結果的に先生と子どもたちの学びを守り、高めることにつながると信じています。

SNSシェア

執筆

多田 慎介

1983年、石川県金沢市生まれ。求人広告代理店、編集プロダクションを経て2015年よりフリーランス。個人の働き方やキャリア形成、教育、企業の採用コンテンツなど、いろいろなテーマで執筆中。

撮影・イラスト

編集