「結果は気にしなくていいよ」「でも、ミスをしたらどうしよう」──感情を科学すれば、失敗の恐れと向き合える

メンバーを信じて仕事を任せたい。そう考えているマネジャーは多いでしょう。「1人ひとりが裁量を持ち、自信を持って意思決定してほしい」と。

一方で私たちの日常では、「権限と責任」をセットで考えがちであることも事実です。大きな権限を与えられたら、その分だけ果たすべき責任も大きくなってしまう──。そんな恐れを抱いて、未知の事柄に挑めなくなってしまうこともあります。

メンバーそれぞれが与えられた権限を活用し、自信を持って意思決定しながら前に進んでいくチームをつくるためには何が必要なのでしょうか?

そんなモヤモヤに明快な回答を与えてくれるのが、株式会社ゆめみ代表取締役・片岡俊行さん。「メンバーには結果責任を求めない。求めるのは遂行責任だけ」と言いきり、独自のマネジメント文化を築いています。インタビュー前編では、サイボウズ式編集長の藤村能光が「結果責任を求めないマネジャーの仕事」について聞きました。

「結果は気にしなくていいよ」だけではダメ──責任をしっかり定義する

今日はそのチームづくりについて、お聞かせいただければと思います。

仮に成果を出せなかったとしても、それによって評価や給与が下がるような「結果責任」を負うことはありません。

片岡俊行(かたおか・としゆき)さん。1976年生まれ。京都大学大学院在学中の2000年1月、株式会社ゆめみ設立・代表取締役就任。 在学中に、100万人規模のコミュニティサービスを立ち上げ、その後も1,000万人規模のモバイルコミュニティ・モバイルECサービスを成功させる。また、大手企業向けのデジタルマーケティングの立ち上げ支援を行い、関わったインターネットサービスの規模は5,000万人規模を誇り、スマートフォンを活用したデジタル変革を行うリーディングカンパニーとしてゆめみグループを成長させた。

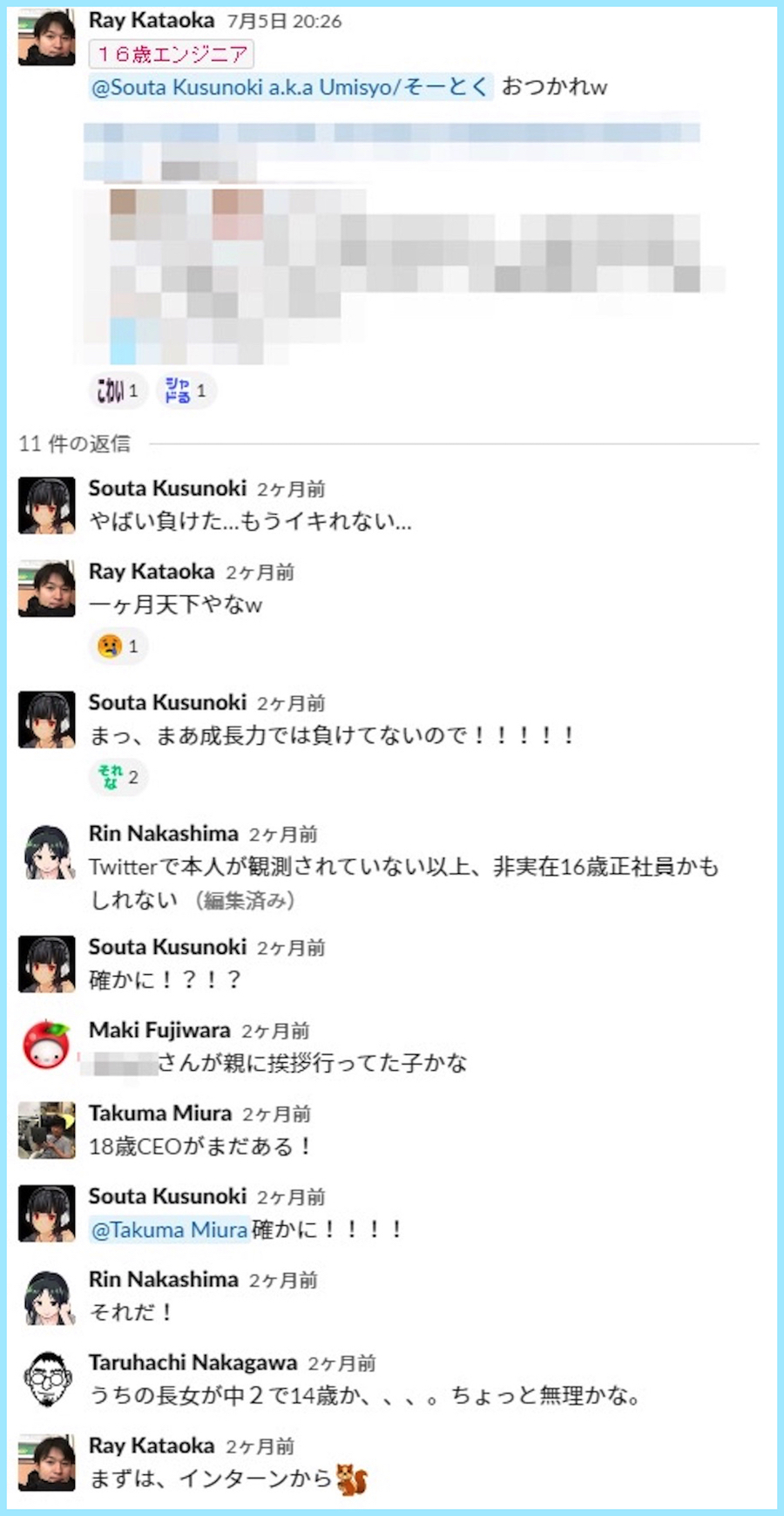

「全員CEO」「給与自己決定」「有給取り放題」「1カ月1時間勤務でOK」「副業を会社が発注」「定年100歳」など、常識にとらわれない組織づくりの内幕をTwitter(

@raykataoka)やブログなどで発信中

基本的にチームで成果を出すというビジネスモデルなので、個人に対して「結果さえ出せばいい、出せなかったらペナルティ」というやり方はそぐわないと思うんです。そもそも世の中自体が激しく変化しているので、なおさら。

言葉の定義をはっきりさせることで、「結果によって評価が下がることはない」と明確に伝えています。

一方ではやたらと他責的な人が出てきて、何か問題が起きたときに「うちは結果責任を負わなくていいんだから」と言って誰かに責任を負わせようとするかもしれない。そんなときにもしっかり立ち返ることができるので、やはり定義は大切なんです。

「なんとなく部長だから」で権限と責任を集中させない

でも定義がない状態の場合は、何から始めればいいでしょうか? 一般的には「マネジャーが責任を取るよね?」という考え方が支配的だと思いますが。

藤村 能光(ふじむら・よしみつ)。サイボウズ株式会社サイボウズ式編集長。1982年生まれ、大阪府出身。神戸大学を卒業後、ウェブメディアの編集記者などを務め、サイボウズ株式会社に入社。製品マーケティング担当とともにオウンドメディア「サイボウズ式」の立ち上げにかかわり、2015年から編集長を務める。メディア運営や編集部のチームビルディングに関する講演や勉強会への登壇も多数。複業としてタオルブランド「IKEUCHI ORGANIC」のオウンドメディア運営支援にも携わる。書籍「未来のチームの作り方」(扶桑社)を出したこともあり、最近特に未来のチーム作りに目がない。Twitter(@saicolobe)

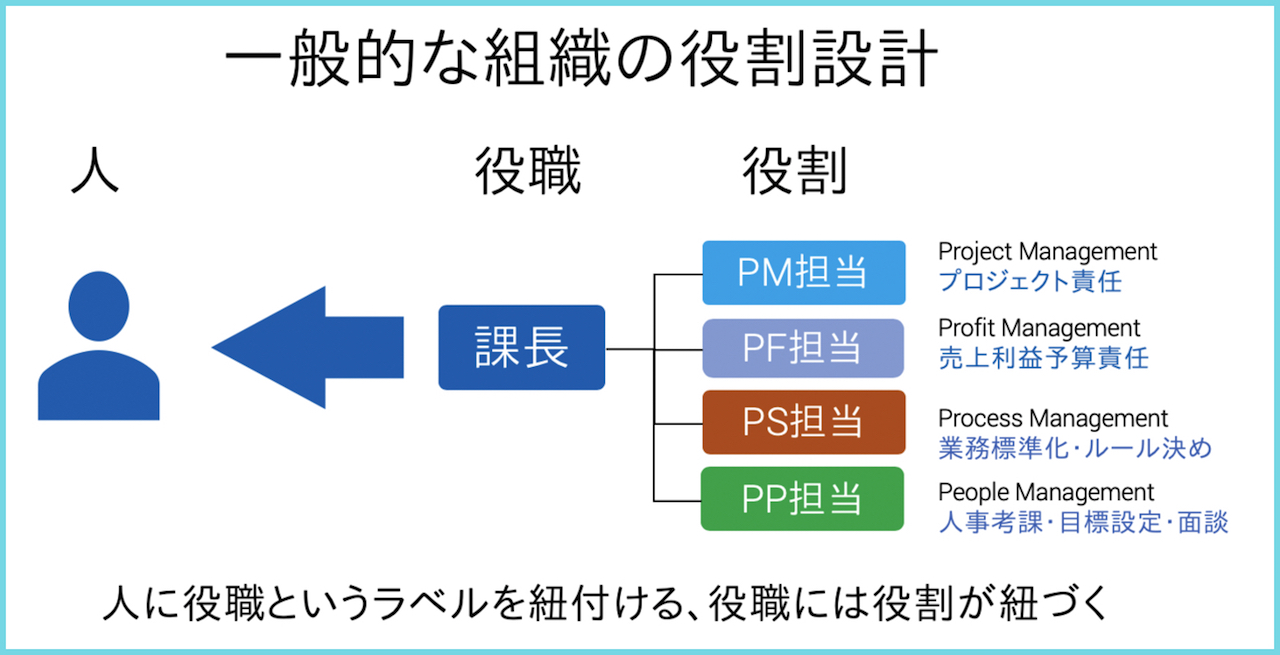

それまではなんとなく「あなたは部長だから」という感じで、マネジャーに責任と権限が集中していました。

1人のマネジャーに責任と権限が集中していたのは、裏を返せば役割の定義があいまいだったということです。

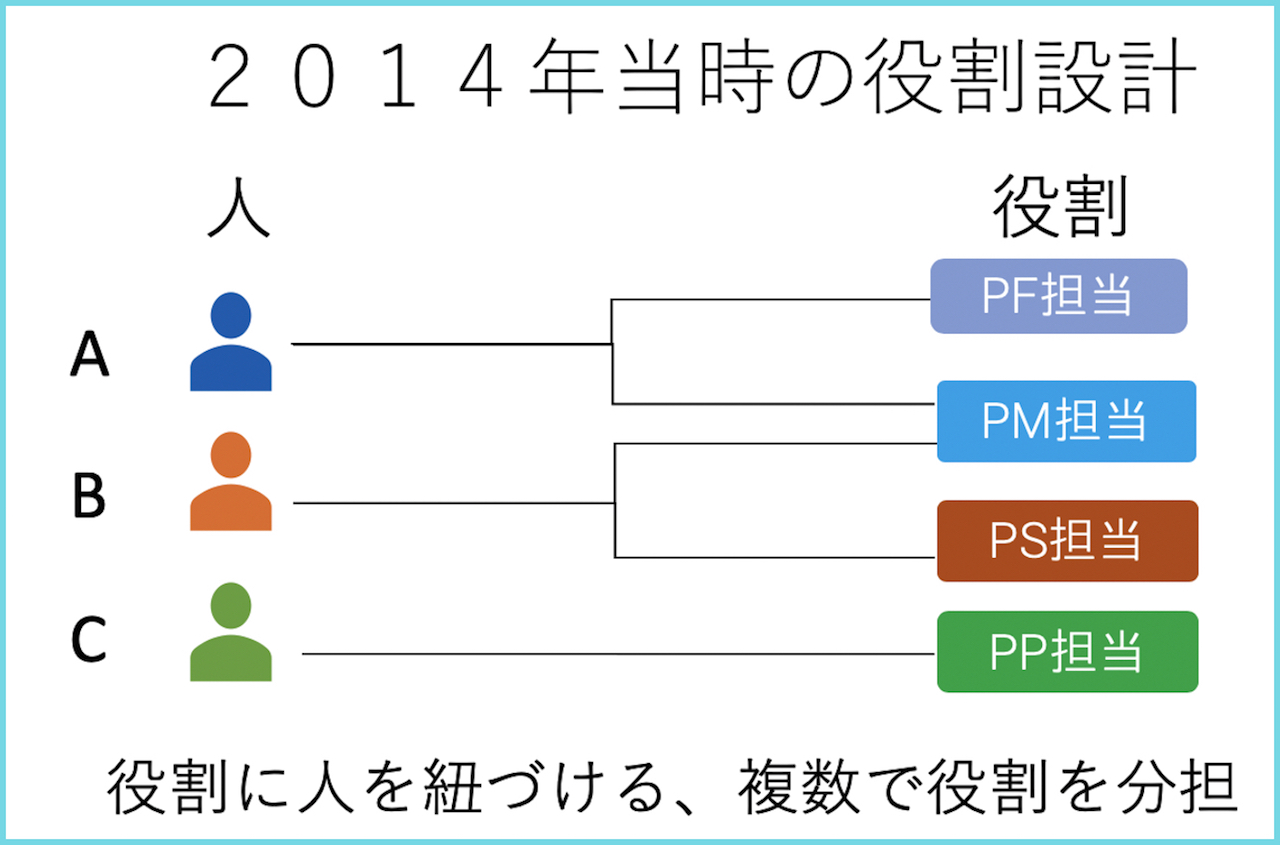

そこで、プロフィットマネジメント(利益最大化)やプロジェクトマネジメントなど、それぞれが得意とする役割に紐づけて、さらに1人で背負うことがないようにしました。

プロジェクトマネジメント1つとってもかなり複雑で高度な役割を求めているのに、さらに大変な部長という役職を押しつけていたわけです。

嫌悪や怒りは「この人を見習いたい!」という気持ちに変える

任される予算にしても、5000円や1万円のうちはいいかもしれませんが、10万円、100万円と大きくなっていくにつれて、枠の大きさに恐れを抱いてしまうかもしれませんね。

これは脳神経科学や心理学に基づいた、脳を鍛えていくためのプロセスです。擬似的な不安を社内に発生させ、ストレスを与えることで、自分の思考パターンを変えてもらうことを意図しています。

でもその裏側には、実は嫉妬の感情が隠れていることもあるんです。「自分も好き勝手に、自由奔放に振る舞ってみたい」という気持ちがある。しかしそれを否定して、ずっと自分をだまして生きてきた。

この「うらやましい」という気持ちに気づくことが大切です。

そうやって思考を変え、パターン学習されていた嫌悪や怒りの感情ではなく、「この人はすごい、見習いたい、師匠だ!」といった形に置き換えていくんです。これが脳の訓練です。

(*)自分自身を客観的に認知する能力

もちろんその背景には、科学的に脳の学習をしているという文脈があります。そうでなければ単なるモラハラやパワハラになってしまいますから。個人のトラウマも慎重に考えています。

そのうえで少々のことには感情が乱れないように、僕が耐性をつける手伝いをしています。

普段からこうした発言に感情を荒立てず、おもしろがりながらお互いにコミュニケーションすることを目指しています。

メンバー同士の活発なコミュニケーションも起きている

すると「こんなつまらないことで怒ってしまったよ」と笑いが起き、みんなで楽しみながら学習していけるんです。

怒りや嫌悪と同様に、自分がどのような恐れを抱いているのか、それをメタ認知できるようになれば、自分の考えをしっかり伝えることができますし、新しいことにも挑戦しやすくなるはずです。

こんなことばかりやっているので、最近の社内では、僕の言うことにだんだん反応してくれなくなってきているんですよ(笑)。新しい仕掛けを考えなきゃいけないなぁ、と思っているところです。

SNSシェア

執筆

多田 慎介

1983年、石川県金沢市生まれ。求人広告代理店、編集プロダクションを経て2015年よりフリーランス。個人の働き方やキャリア形成、教育、企業の採用コンテンツなど、いろいろなテーマで執筆中。

撮影・イラスト

編集