なぜ部下は会議で意見を言わないのだろう? ──安斎勇樹氏にきく「冒険する組織」のつくり方

もし、あなたがマネージャーだとして、会議で発言しない部下がいたらどう思いますか?

「なぜ彼は、会議で意見を言わないのだろう……」

「言ってくれないと、なにを考えているのかわからないじゃないか」

「いまの若手には主体性が足りないのでは」

このように考える人も多いと思いますが、実はここに、組織マネジメントにおける大きな落とし穴が隠れています。それを解き明かすヒントになるのが、「冒険的世界観」という考え方です。

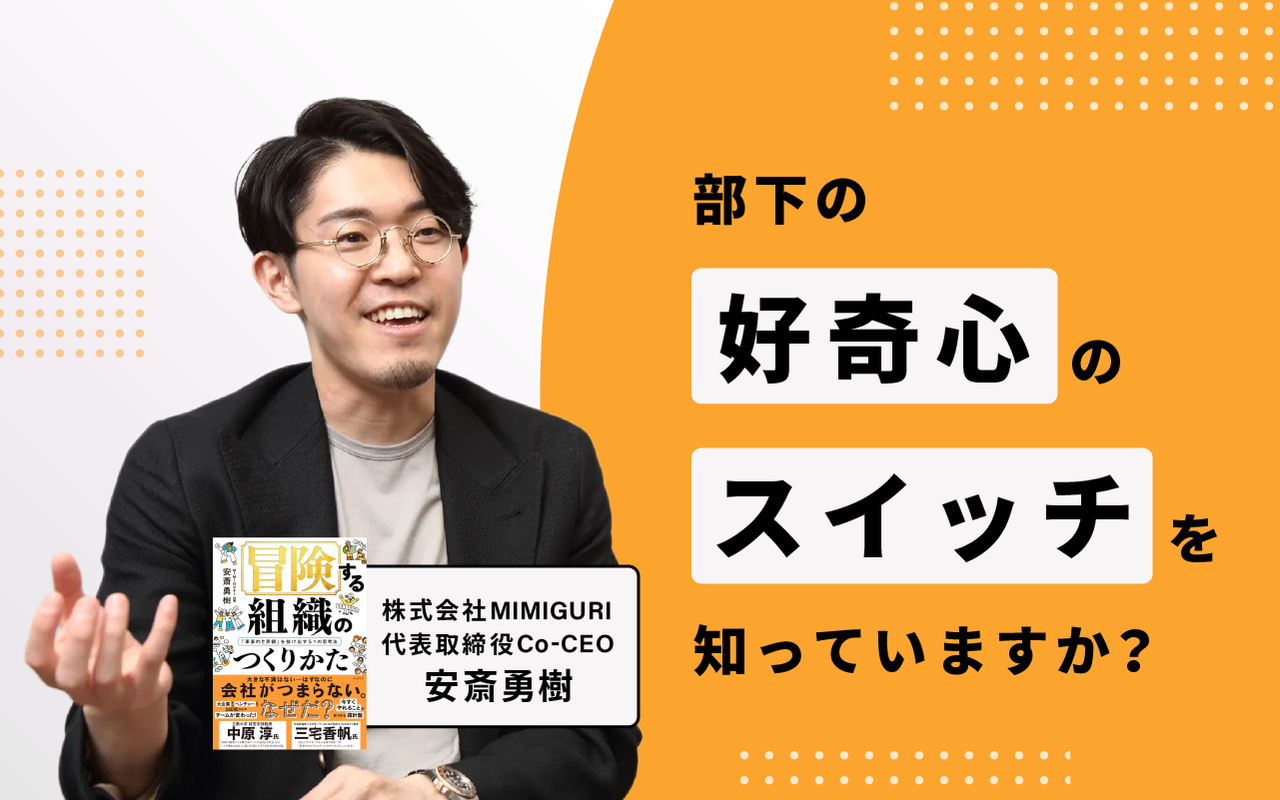

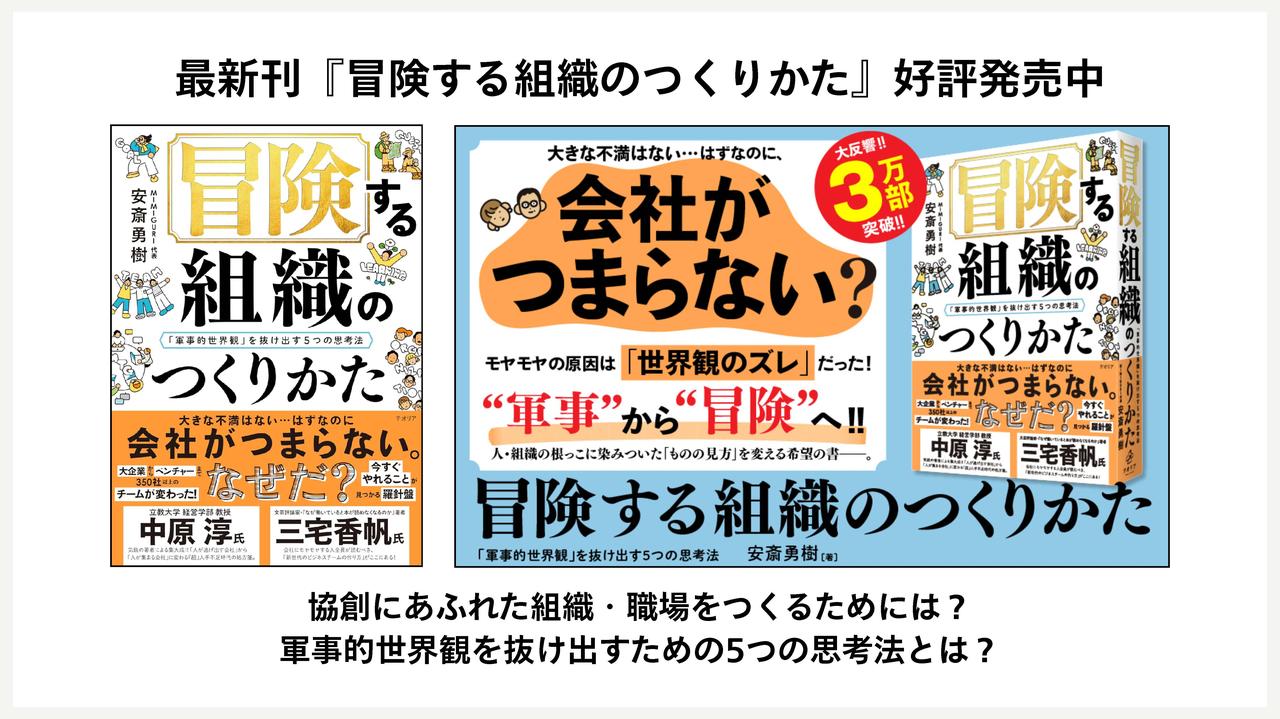

2025年1月に『冒険する組織のつくりかた:「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を出版された、株式会社MIMIGURI代表の安斎勇樹さんは、これからの組織は「軍事的世界観」から「冒険的世界観」にシフトする必要がある、と話します。

安斎さんはこれまで、「人の可能性」や「コラボレーションを引き出す方法」など「集団の創造性」について研究されてきました。今回は、サイボウズで開催いただいた社内講義の一部を抜粋してご紹介。

「冒険的世界観」とはどのような考え方なのか? なぜいま必要とされているのか? これからの組織づくりのヒントを探っていきます。

会社はもう軍隊ではない

僕がいま最も問題だと思っているのは、現代の経営論や組織論が、あまりに「軍事的世界観」に傾倒しすぎていることです。「戦略」「戦術」「ロジスティクス」……そして「CEO」という肩書きまで、ビジネスでは多くの軍事用語が使われています。

実は1900年代前半までは、「戦略」「戦術」などの言葉がビジネスで使わることはありませんでした。1940年代後半、短期間で大量の兵隊を育成する、戦争の方法論がビジネスに取り入れられていきます。市場が拡大し、「どうやってシェアを奪うか」が最優先課題だった時代は「軍事的世界観」がうまく機能しました。おかげで経済は発展し、豊かな社会になりました。

しかし2000年代に入ると、市場が縮小したり、地球環境への配慮が必要になったりと、新しい価値が求められるようになりました。企業は「なぜこのビジネスをやるのか」を常に問われるようになります。

安斎勇樹(あんざい・ゆうき)。株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO。東京大学大学院情報学環客員研究員。1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。人の創造性を活かした新しい組織・キャリア論について探究している。主な著書に『冒険する組織のつくりかた:「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『問いのデザイン』(学芸出版社)、『問いかけの作法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。Voicy『安斎勇樹の冒険のヒント』放送中。

個人の働き方にも大きなパラダイムシフトが起こっています。1990年代は「1つの会社で定年まで働いて出世し、給料を上げていく……」という考え方が強固にありました。しかしいまは、生き方や働き方の選択肢が広がる中で、会社は人生を形成する「1つの要素」でしかなくなりました。

「敵の領地を奪いに行くぞ」というような「軍事的世界観」がゆらぎ始めたいま、これからの組織に求められるのは、自分たちの感情や好奇心を大切にしながら新しい価値を探索していく「冒険的世界観」ではないかと考えています。

『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。人を「道具」として扱う従来型のマネジメントを手放し、「人と組織のズレ」を、しなやかに解きほぐす「具体的メソッド」を、[目標・チーム・会議・成長・組織]の5つのテーマから解説!経営リーダー・ミドルマネジャー・人事担当者はもちろん、現場でモヤモヤを抱えるすべての人の「羅針盤」となる一冊

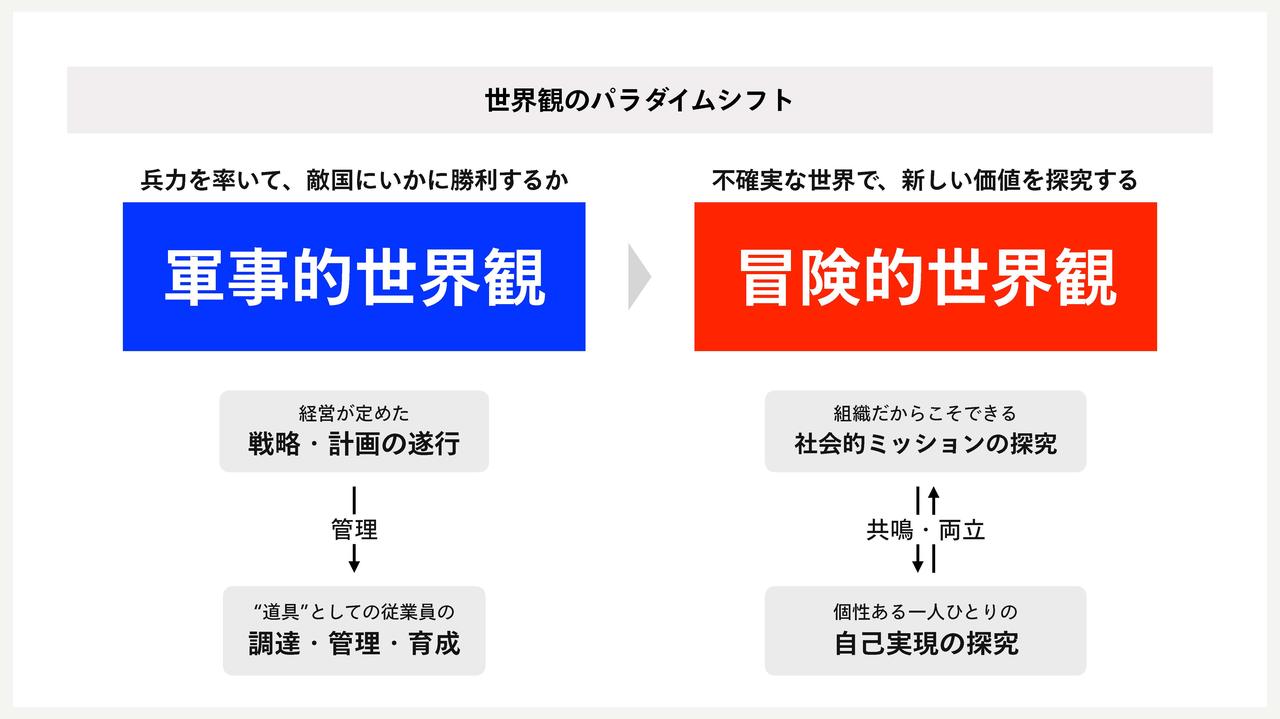

冒険的な組織では、「社会的ミッションの探究」と「個々の自己実現の探究」の両立をめざします。

漫画の『ONE PIECE』をイメージしてみてください。ルフィの元に集まった仲間たちは、ルフィの手下として「麦わらの一味」に所属しているわけではありません。それぞれに自分の夢や好奇心に基づくテーマがあり、それを叶えるためにルフィと同じ船に乗っています。各メンバーの自己実現を尊重するからこそ、互いの絆を深めながら航海を続けていけるのです。

「軍事的世界観」では、兵力を率いて敵国に勝利することをめざすが、「冒険的世界観」では、不確実な世界で新しい価値を探究することをめざす

個人の想いを駆動力としながら、同時に自分たちの社会的ミッションも追い求めていくのが冒険的組織です。

「主体性がない」と決めつける上司と「どうせ聞いてくれない」と諦める部下

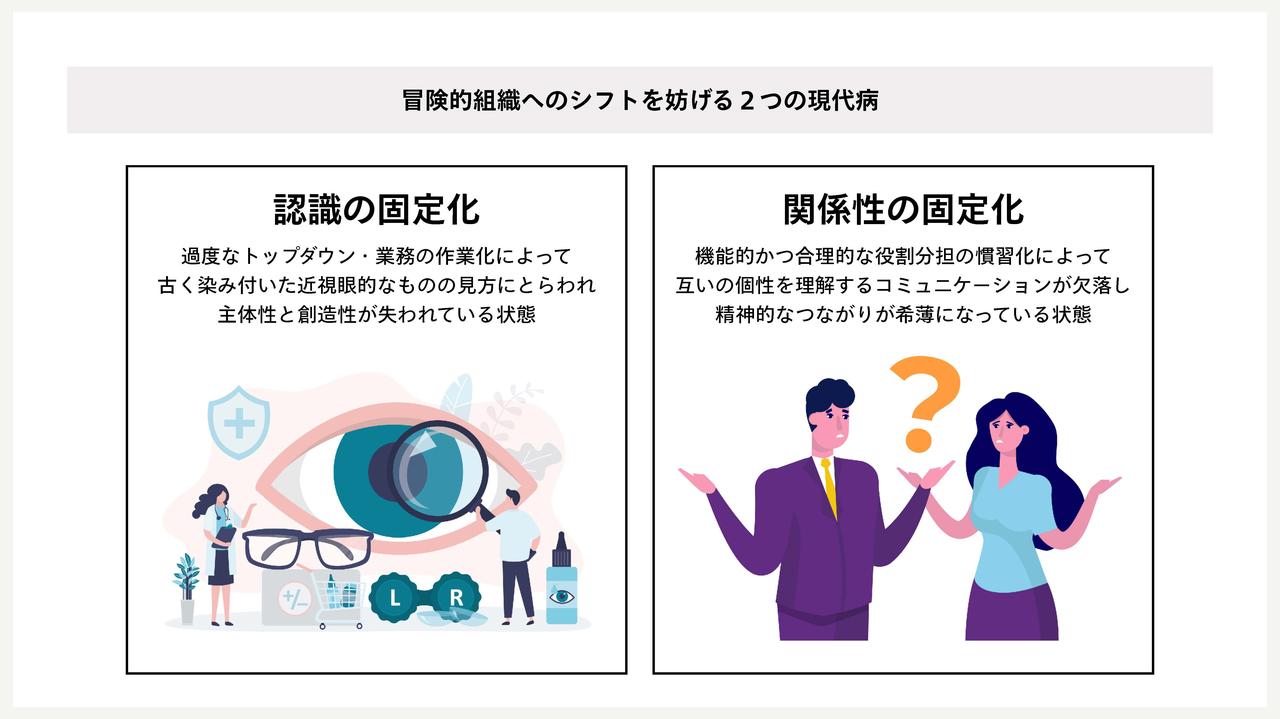

軍事的組織に適応しすぎた結果、多くの企業では2つの現代病、すなわち「認識の固定化」と「関係性の固定化」が起こっています。これらは、人間にとって最も重要な好奇心や情熱、衝動などの、内発的なエネルギーを失わせてしまう、深刻な問題です。

近視眼的なものの見方にとらわれてしまう「認識の固定化」と、互いの個性を理解するコミュニケーションが欠落してしまう「関係性の固定化」が、冒険的組織へのシフトを妨げている

「認識の固定化」とは、トップダウンのマネジメントで、業務を作業化した結果、視野が狭くなってしまうことです。たとえば「あの城を落とせ」という目標が上から降りてきたとき、城を落としたあとのことは考えず、城を攻撃することだけに集中してしまうような……。

余計なことを考えずに動いてくれるのは、軍事的マネジメントの成功と言えるかもしれません。しかし、非常に近視眼的になり、主体性や創造性が失われてしまいます。

もうひとつの「関係性の固定化」は、メンバー同士のつながりや理解が希薄になっている状態です。

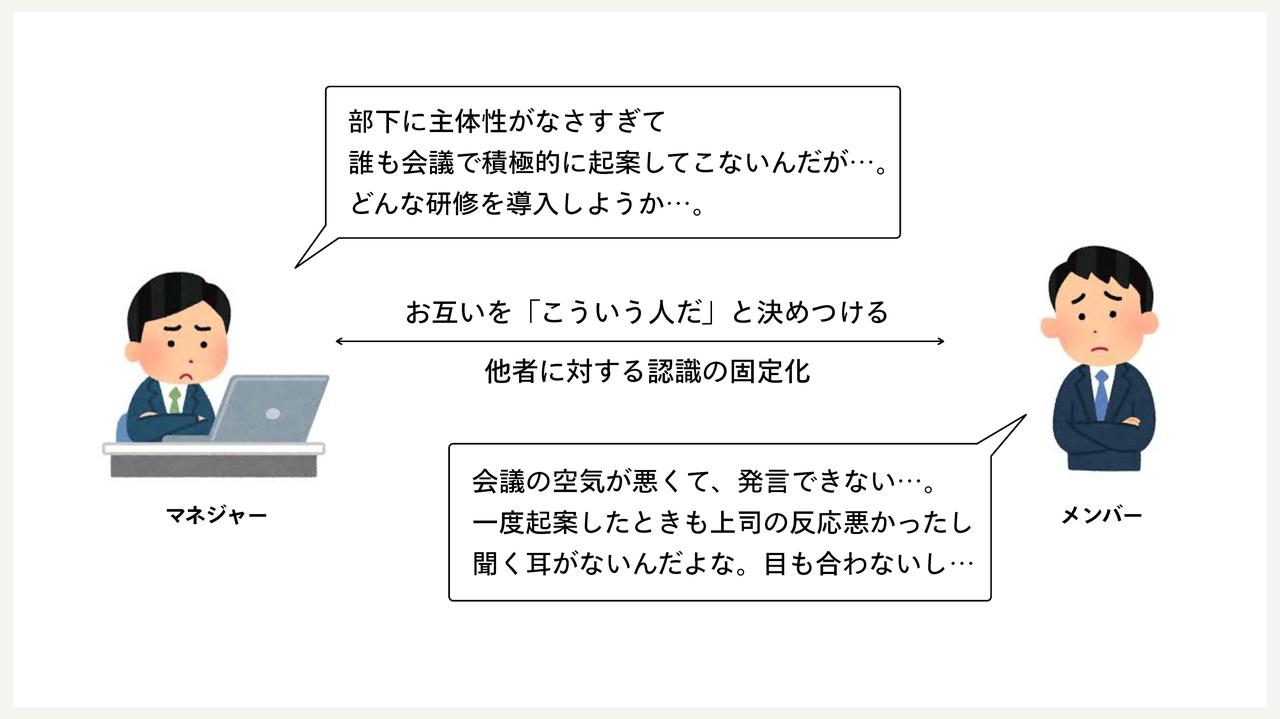

たとえば、若手の部下が会議で発言しない、アイディアを出さないことに悩んでいるマネージャーがいたとします。マネージャーは部下のことを「発想力がない」と思い込み、アイディア力を高める研修を受けさせようとします。

しかしこの部下は以前、マネージャーにアイディアを提案したものの聞く耳を持たれなかった経験があり、「どうせ聞いてくれないだろうな」と諦めて発言しなくなっていた……となればどうでしょうか。発言が少ないのは、部下の発想力ではなく、会議の空気の問題だったのです。

すでにアイディアを持っているのに余計な研修を受けさせられた部下は「馬鹿にされているのか」と感じて、二度と発言しなくなってしまうでしょう。

「部下に主体性がない」と決めつけるマネージャーと、アイディアはあるのに会議の空気で発言しない部下。お互いの関係性が固定化している。

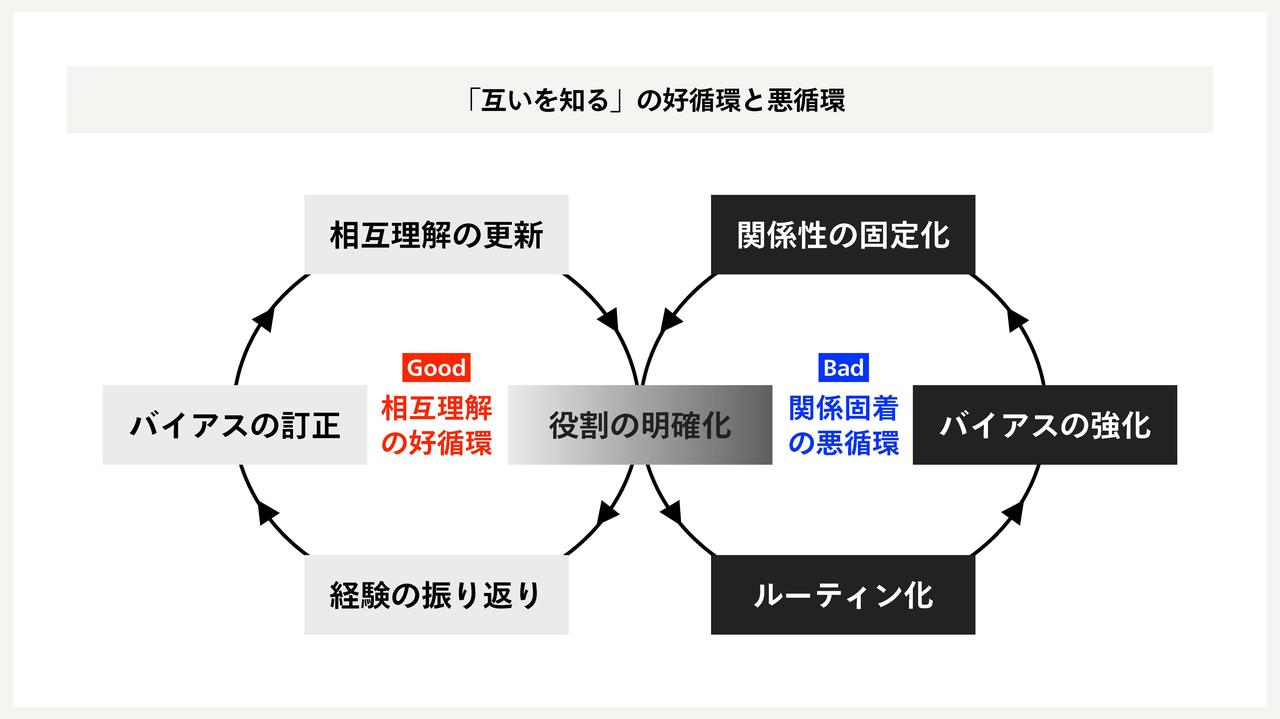

一度「彼はこういう人だ」というバイアスを持つと、バイアス通りの情報ばかりが視界に入り、バイアスを期待さえするようになる「確証バイアス」が作用します。その結果さらにバイアスが強化され、関係性が固定化してしまいます。

「自分が見えていない視点がある」ことに恐れを持つことは重要です。「わたし、マイノリティの気持ちわかります」と言っている人ってアンコンシャスバイアスの塊に見えませんか。

共感的なコミュニケーションをするよう心がけて、だんだん他人の気持ちがわかるようになっても、「わたしは他人の気持ちがわかる」と確信したとたんに視野が狭くなってしまうものです。常にアップデートしていかないといけない、終わりがない領域です。

すべての問題は“お互いをよく知らないこと”から起こる

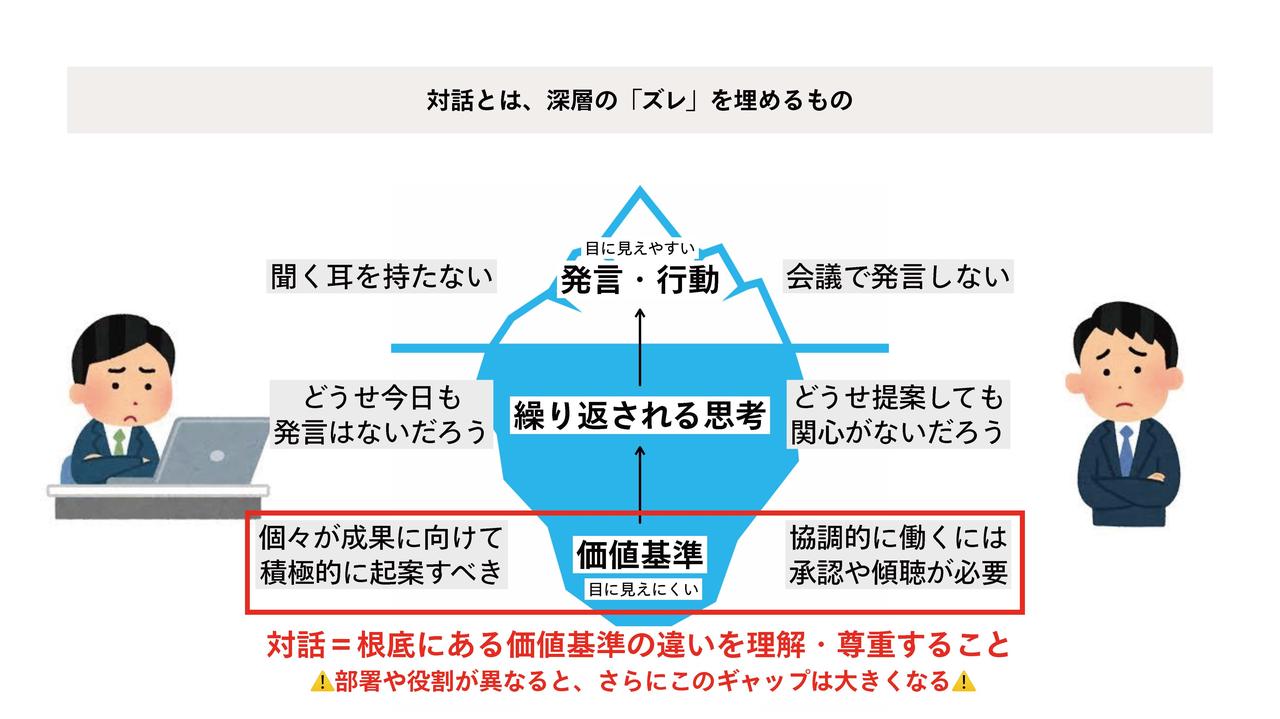

人の言動は氷山の一角でしかなく、その言動の原因になっている、価値観や思想の部分こそが重要です。

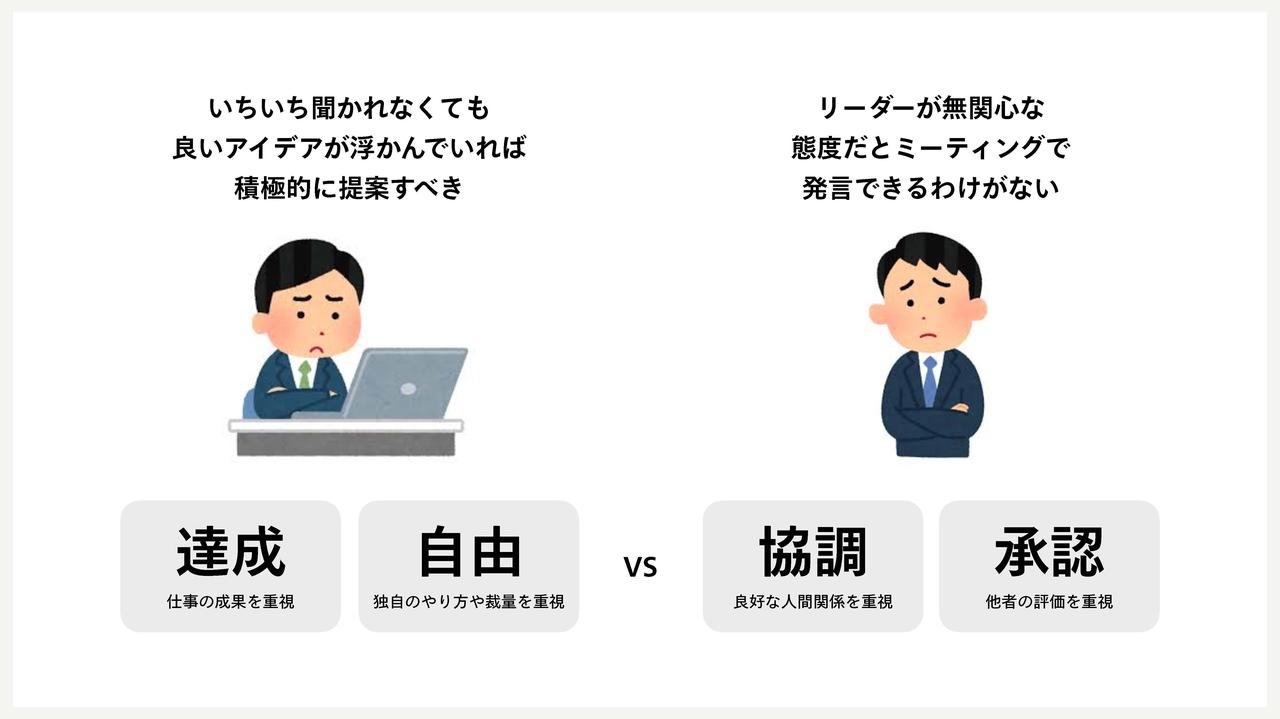

先ほどの「会議で聞く耳を持たないマネージャー」と「主体的に発言をしない若手」の例を表面的に見ると「マネージャーの傾聴力の問題」「若手の主体性の問題」「チームの心理的安全性の問題」などと考えられます。しかしマネージャーと若手の価値観を深掘りすると、次のような事実が出てくることがあります。

- 40代マネージャー:若手のころは、会議の空気はいまよりずっと悪かったし、当時の上司にはもっと厳しく詰められていた。どうやったら成果を出せるのか、思い悩んでいるとき読んだ書籍に「環境に言い訳せずに目の前の成果にコミットするのがプロである」と書いてあり、これに感銘を受けた。どんなときも言い訳せずに必ず発言していった結果、実績を伴うようになり昇進した経験がある。だから部下にも同じように、環境に言い訳せずに取り組んで欲しいと思っている。

- 20代若手社員:学生時代はずっとアメフトをやっていた。スポーツの世界ではコミュニケーションが重要で、試合中も練習中も常に「ナイス!」「ヘイ!」と声を出し合っていたし、パスが欲しければ自分から声をかけるのが当たり前だった。10年以上そんな世界で過ごしてきたので、自分の顔も見ず、声もかけない上司を見て「パスはいらないんだな」「自分のことは求められてないだな」と解釈した。

重要なのはどちらの価値観が正しいかではありません。「別々の人生を歩み、別々の価値観を形成してきた人間が、同じ会議室で働いている」という事実を認識することが大切なのです。

対話とは、深層の「ズレ」を埋めるもの。海に浮かぶ氷山のように、表面に見えない価値基準の違いを理解・尊重すること

人生における価値基準はそれぞれ違います。成長を重視する人もいれば、リスクを嫌って確実性が高いことを重視する人もいる。ルールを守ることが大事と思う人もいるし、ルールとかじゃなくて正義かどうかが大事という人もいる。一人ひとりの人生や価値観を尊重して理解することこそが対話の定義です。

MIMIGURIにも組織づくりのご相談を多くいただきますが、よくよく話を聞いていくと、シンプルにお互いのことをよく知らないだけなんじゃないか、チームづくりの鍵はここにあるのではないか、と最近よく思います。

マネージャーは「仕事の成果(達成)」「独自のやり方や裁量(自由)」を重視している一方で、部下は「良好な人間関係(強調)」「他者の評価(承認)」を重視していた

1度では足りない自己紹介

人が仲間になるには、相手の情報が必要です。たとえば、新規事業立ち上げで、プロジェクトリーダーが挨拶するシーンをイメージしてください。

「○○部の△△です。外資コンサルファーム出身で、ベンチャー企業で事業責任者やっていました」

と自己紹介する場合と

「実は最近、子供ができて、子育てに向き合う中で、息子には優秀であることよりも、好きなことを大切に人生を歩んでほしいなと願うようになりました。自分も、周りに褒められるためではなく、自分でやりたいことを提案する人生を生きたいと思っていて、今回のプロジェクトも息子に胸を張れる仕事にしたい、と思っています。会社のためにも貢献したいと思っているので、ぜひ協力ご支援お願いします」

このように、プライベートな想いも共有する場合とで、周りの応援の仕方が変わってくると思いませんか。

経歴や肩書きだけだと「仕事ができるエリート」な印象だが、子どもに対する思いも共有すると、親としての一面が見えてくる

大企業の新規事業の失敗理由を調べると、アイディアのクオリティやビジネスプランではなく、社内の協力が得られなかった例が大半です。アイドルのバックステージを見ると応援したくように、背景情報が多いほど、人は相手に協力したくなるものです。新規事業の成功をも左右する……となると、自己紹介は組織の問題を根本的に解決する重要な課題と言えます。

自己紹介は一度やればいいものではなく、終わりがありません。人は変わります。漫画『スラムダンク』で、流川は最初、桜木に絶対にパスを出しませんでしたが、あるときからパス出すようになりました。「あいつは絶対パスは出さねえ」っていう相互理解で止まっていたのに「え、パス出すんですか」みたいなことが起こり得ます。

半年か1年に1回、定期的にチームの中で、自分の中の変化、新たに芽生え始めているモチベーションをちゃんと共有しておくと「あの人意外にこれやりたいんだ」ということがわかって相互理解、対話が進みます。

このような取り組みが循環して起こるようになると、冒険的組織に近づいていくのではないかと思います。

互いを知るには、「相互理解の更新」→「役割の明確化」→「経験の振り返り」→「バイアスの訂正」の好循環が起きると良い。

現場が“熱く”なる目標設定

チームメンバーの価値観を理解することは組織の目標設定においても重要です。

軍事的組織にとって、目標はトップからの「ノルマ」であり「指令」です。社員のやることが明確になる一方で「〜しなければならない」という思い込みが生まれ、創造性が抑制されてしまいます。

一方、冒険的組織での目標は「未来に向けて個人がエネルギーを発揮するために言語化するもの」です。「おもしろそう」「やってみたい」といった内発的動機をくすぐる「問い」とも言えます。

これまでの目標設定では、具体的であること、計測できること、締め切りが設定されていること、などを求める「SMARTの法則」が重視されていました。

- Specific(具体的である)

- Measurable(測定可能である)

- Achievable(達成可能である)

- Relevant(上位目標と関連する)

- Time-bound(時間制限がある)

このような手堅い考え方も大事なのですが、僕が追加で提唱したいのは「ALIVEの法則」です。

- Adaptive(変化に適応できる)

- Learningful(学びの機会になる)

- Interesting(好奇心をそそる)

- Visionary(未来を見据える)

- Experimental(実験的である)

「新R25」の編集長 渡辺将基さんは「PV数を現場のKPIにしない」とおっしゃっています。「PVを稼ぐ」という目標はクリエイターが最もやる気をなくすので、上から数字が降ってきても編集長で止めてしまう。 代わりに「視聴者の発話数」つまり、動画や記事に対する視聴者の発言数やコメント数を目標にしたところ、クリエイターのモチベーションがとんでもなく上がって、いいコンテンツができるようになったそうです。

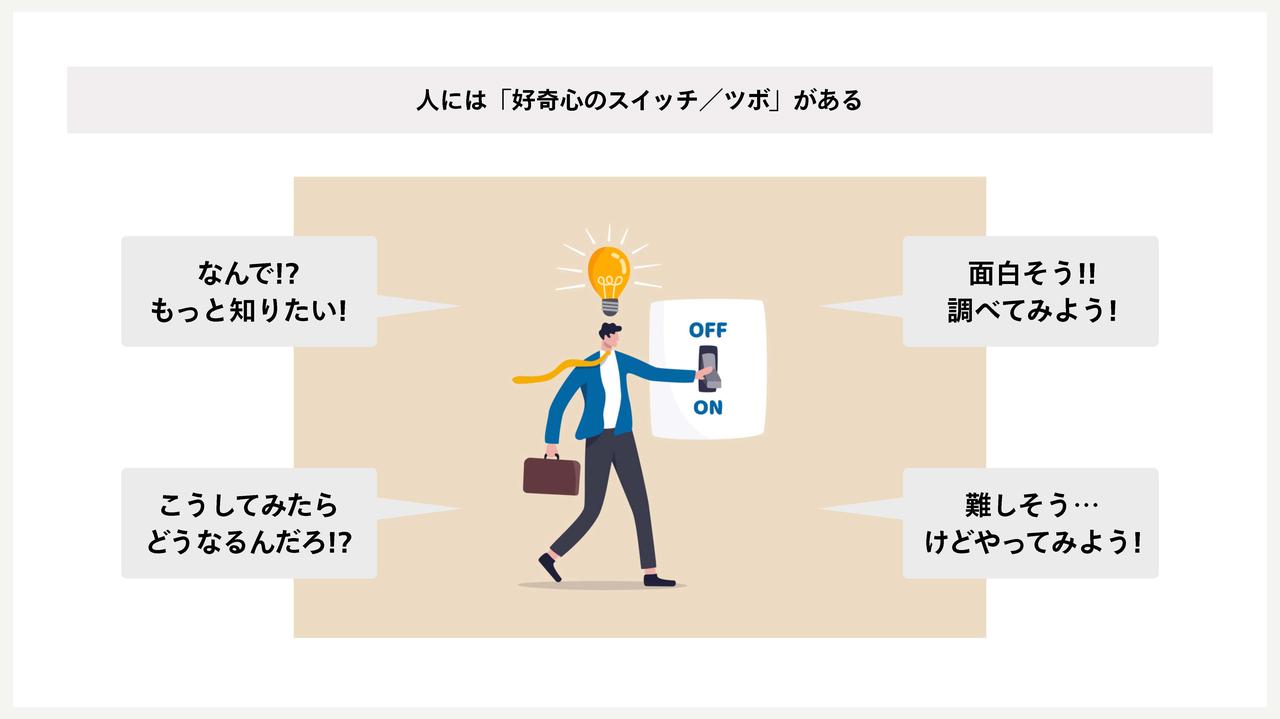

「なにに意味を感じるか」「なにをおもしろいと思うか」……好奇心のスイッチは人によって大きく違います。

メンバーの内発的動機を把握した上で全社目標とうまくミートさせる。上から降ってきた数字を「どうやって伝えたら、うちのメンバーはやる気が出るか」とストーリーテリングに工夫を凝らす。冒険的組織の目標管理ではこのような考え方が大事になると思います。

人類は内省不足。「好奇心のスイッチ」を見つけるには?

「自分の好奇心のスイッチがわからない……」という人も多いと思います。自分をドライブするのが上手い人は、「飽きた」感情や「なににおもしろいと思っているか」を敏感に察知する内省癖があります。しかしこれは苦手な人が多いです。

いま欧米で転職市場が活発なのですが「自分がなにをしたいか」が言語化できていない人が多く、キャリアカウンセリングの面談が増えているそうです。「人類内省不足」とも言える状況です。好奇心のスイッチがどこにあるか、 メンバーの言語化支援を行うのも1つの手だと思います。

人間がエネルギーが出せるのは、ときに不純な動機だったりします。『スラムダンク』で桜木は最初「モテたい」気持ちでバスケの練習をしていました。「インターハイで優勝したい」とは思っていなかったですよね(笑)

組織の目標を達成するために「自分たちはこういうアプローチで徹底的にやりたい」「わたしたちらしさはこれだ」という認識ができると、内発的動機、好奇心につながっていくと思います。

人それぞれ「好奇心のスイッチ/ツボ」がある

「振り返り」をチームの共通体験に

「メンバーがやる気を出せる目標設定を」といっても、マネージャーが全員と1on1して、情報収集して……という作業をするのは大変です。僕のおすすめは、振り返りをチームで行い、同時に内省もやってしまうことです。

「振り返り」というと人事評価のタイミングでリーダーが行うもの、と考えられていることが多いですが、冒険的組織をつくるためには「チーム単位での振り返り」が欠かせません。

プロジェクトの節目や期末の時期に、定量的な報告だけでなく「なににやりがいを感じていたのか」「いつテンションが上がったか」「どこが悔しかったのか」などの感情面を、チームで一緒に話しておくのです。その上で、来期の目標設定をすると、目標にALIVE要素を取り入れやすくなります。

振り返りの時によく使われるKPTというフレームワークがありますが

- Keep(よかったこと、続けたいこと)

- Problem(よくなかったこと、改善すべき課題)

- Try(次にチャレンジすること、具体的なアクション)

MIMIGURIが提唱しているのは「KMQT(ケモキュート)」です。

- Keep(よかったこと、続けたいこと)

- Moyamoya(なんとなく引っかかって気になっていること、もやもやすること)

- Question(向き合っていきたい問い)

- Try(やってみたいこと)

「Problem」だと明確な問題というイメージになりますが、「もやもや」にすると「些細な違和感」や「いま、考えたい問い」を共有しやすくなり、「Problem」の手前の課題を共有しやすくなります。

振り返りは失敗や成功だけにとらわれることなく、起きたできごとや自分たちの行動を客観的に見つめなおす機会です。ぜひこのようなフレームワークを使って、チームの共通体験をつくってみてください。

サイボウズへのメッセージ

日本の企業では、上下関係が強く、軍事的な世界観が色濃く残っている組織が多いのですが、サイボウズさんの場合、社員同士の仲がいいがゆえのバイアスや、熱心に組織づくりを取り組む中での壁があり、高度な課題に感じています。

「理想への共感」や「対話と議論」などのカルチャーを大事にしながら会社の事業を成長させていくことは、僕が『冒険する組織のつくりかた』で目指したかったことそのものです。高い目標を達成しつつ、冒険的組織を実現できることを願っています。

企画・執筆:山本悠子(サイボウズ) 編集:深水 麻初(サイボウズ)

SNSシェア

執筆

山本 悠子

新卒で大手メーカーで勤務したのち、2016年にサイボウズへ入社。製品プロモーションやWebディレクションの経験を経て、サイボウズ式編集部に。組織づくりや働き方に興味があります。

編集

深水麻初

2021年にサイボウズへ新卒入社。マーケティング本部ブランディング部所属。大学では社会学を専攻。女性向けコンテンツを中心に、サイボウズ式の企画・編集を担当。趣味はサウナ。