管理職になるということは

「管理職という罰ゲーム」があるとしたら、攻略法も必ずあるはず

働き方と同じように、管理職のあり方も、もっと多様になっても良いのではないでしょうか? そう信じて、サイボウズ式は「管理職」について考える特集「管理職になるということは」をスタートしました。

今回は「罰ゲームと呼ばれる管理職を経験して思うこと」について、IT企業で管理職として働くはせおやさいさんにコラムを寄稿いただきました。

本当に管理職は罰ゲームなのか?

管理職になってから、なんだか周囲にねぎらわれることが増えました。

「大変でしょう」「忙しくなりますね」「苦労を引き受けましたね」

様々な言葉でいたわってもらいながら、その裏側にある「同情」の香りになんとなく違和感をずっと覚えています。

そんなとき、サイボウズ式さんから「管理職についての特集をはじめるので、コラムを書きませんか」とお声掛けいただき、はじめて知ったのが、どうやら「管理職は罰ゲームだ」と捉える空気があるということ。

たしかに、チームをまとめて目標達成に導くのは簡単な仕事ではありません。でも同時に、自分の力を試したり、新しい技術を身につけられる面白い機会であることにも変わりはありません。

なのに、大変さだけにフォーカスして「罰ゲーム」と捉えて避けてしまうのは、ちょっともったいない。

責任が増えてばかりで損してる?

そもそも、どうして管理職を「罰ゲーム」だなんて感じるんだろう? この疑問を、こんなふうに想像してみました。

・プレッシャーや責任が増えるから

・メンバーのサポートや管理業務など、仕事が増えるから

・メンバー間の調整など、人間関係の悩みが増えるから

なるほど、負担が増えてばかりで、得することが少なそう。わたしも「こんなに大変なら、倍くらいお給料がほしいなあ〜」と思わなくもないです。

報酬に見合わない負担が増えるなら、誰もやりたくないですよね。

でもそれって「今までの管理職イメージのまま働くなら」という前提がつきませんか?

たしかにわたしも、昭和〜平成の時代でイメージする「管理職」のスタイルをやろうとしたのであれば、「無理!」と悲鳴を上げていたかもしれません。

今までの管理職へのイメージを捨ててみるのはどうだろう?

わたしが未就学児を育てながら、フルタイムで管理職をなんとかやれているのは、今までの「管理職」のイメージを背負うのを早々に諦めたのが良かったのだろうと思っています。

今までの「管理職」といえば……

・チームの長として、みんなをグイグイ引っ張る

・メンバーには弱みを見せず、何でもしっかりこなす

・家族よりも仕事優先、出世のためにバリバリ頑張る

みたいなイメージでしょうか。

でも、こんなになんでもやろうとしたら、疲れちゃいますよね。わたしは体力もあまりないし、病気もしたし、何より小さい我が子のこと、そして家族が何より大事。でも、働いている自分も好きだし、チームをまとめるのも面白そう。

両方うまくバランスできないかな〜と考えたとき、今までの「管理職」っぽくやるのは無理だな! と気付いたんです。

自分スタイルの管理職をやってもいい!

わたしの管理職スタイルは……

・方針と方向は示すが、みんなで一緒にゴールを目指す

・弱みも苦手もどんどん見せて、得意な人と助け合う

・家族あっての人生なので、そのための時間捻出に頭を使う

というように、自分なりの管理職スタイルを大事にしたいと考えています。

だって管理職も人間だし、迷うときもあれば悩むときもある。不得意な仕事だってたくさんあります。でも、だったら助け合えばいい!

以前、こんなコラムを書いたことがあります。

ここで書いたのは、「助けを求める力」=「受援力」のこと。

「受援力」とは「支援を上手に受ける力」のことで、主に防災の現場で使われてきた言葉だそう。なにか災害がおきて被災したとき、ボランティアや支援を受け入れる力のことだそうなのですが、この言葉を聞いたとき、支援を受けるにも「力」がいるのか! と目からウロコでした。

このとき気付いたのは、「誰かに助けを求めるなんて、自分の実力不足を認めているようで恥ずかしい」という感情があったということ。

でもよくよく考えると、自分の実力不足で成果が達成できないことが予測されるなら、どんどん周りを頼ることも手段のひとつなんですよね。

よく「目的のためには手段は選ばない」と言うことがありますが、まさにそう。目標や結果のためであれば、ありとあらゆる「使える手段」を活用するのは、決して悪いことではない、と思うようになりました。

たとえば、依頼されたミッションの中からわたしが得意な仕事を引き受けたっていいし、全体を見ることができる管理職だからこそ、チームやメンバーの仕事の調整をすることだってできます。

実際にこのスタイルで管理職をやってみてわかったのは「会社は結果が出ていれば文句は言わない」ということ。そして、結果をもって交渉するのが管理職の仕事だということです。

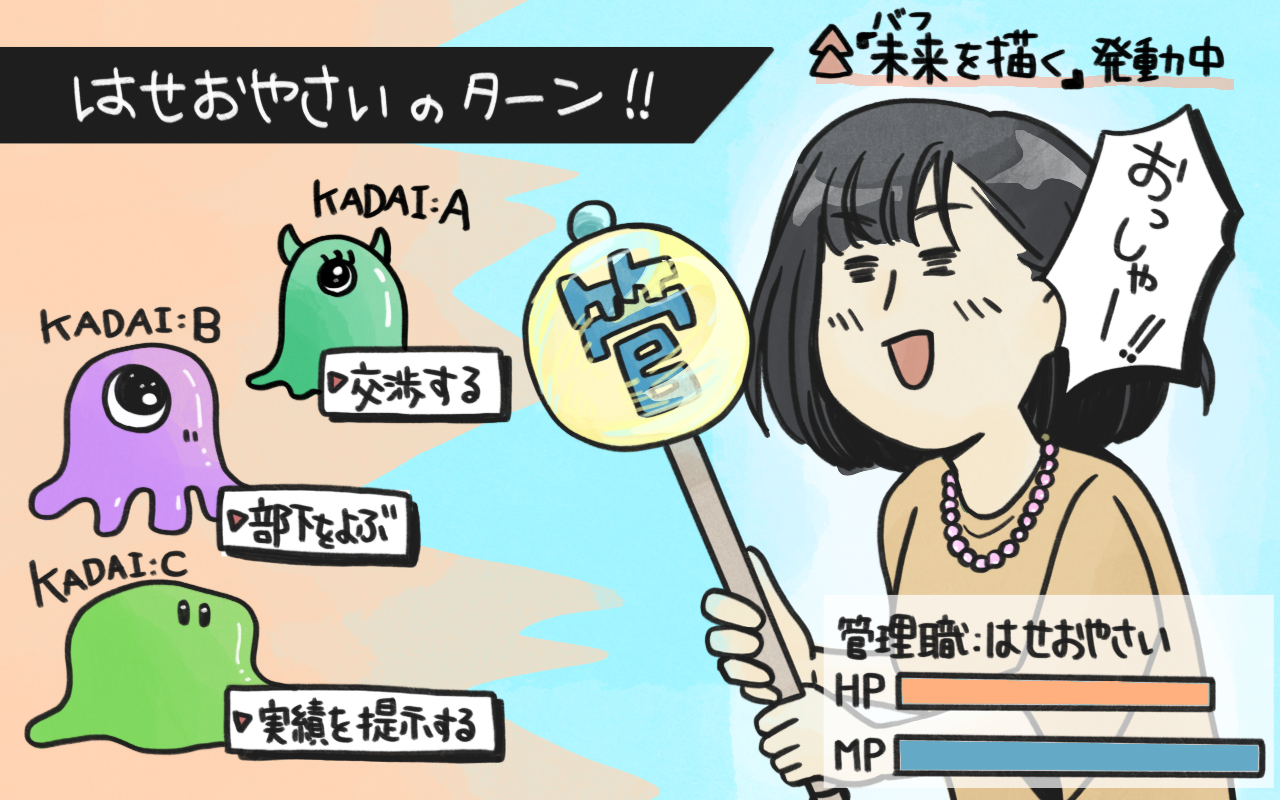

管理職が罰ゲームであるなら、まずそのゲームのルールを知らなければいけません。

そのために、まず自分のできることを洗い出してみましょう。自分が戦えるのはどういうフィールドなのか。強みはどんなところで、弱みはどこか。仲間の特性はどうで、倒さなければいけない敵は、どんな姿をしているのか。

そうやって「ゲームの戦略」を組み立てていけるのが管理職の醍醐味なのだろうと思います。

自分でチームの方針を決めて敵を分析し、戦い方を示す。仲間の強みを伸ばして弱みをカバーする。世の中には「こうすると勝ちやすい」という先人のセオリーにあふれていますが、自分で新しいセオリーを作ったっていいじゃないですか。

管理職は役割分担のひとつ。「偉い」わけではない

そのうえで、「わたしには管理職は向いてないな。現場で戦うほうが楽しい」と思えるなら、管理職から外れたっていいと思います。

前述したように、あくまでこれはゲームです。管理職=リーダーは単なる役割分担であり、リーダーがやれることと、メンバーがやれることは、それぞれ違います。

リーダーが不得意なことをメンバーが担えるかもしれないし、メンバーの困りごとをリーダーが解決してくれるかもしれない。そのくらいラフな気分で管理職にチャレンジしてもいいんじゃないかな、と思っています。

逆に自分が管理職を担う際にも、肩肘張らずに「自分だったらこのゲームをどう攻略するか?」と考え、一人だけで戦おうとせずにみんなで一緒に勝利を目指すほうが、きっと楽しいんじゃないでしょうか。

ゲームに勝つために意識しているのは「未来を描く」こと

ちなみに、わたしが管理職になって、一番おもしろく、難しい! と思っているのは「未来を描くこと」です。

メンバーであれば、目の前の敵をやっつけることに一生懸命でいられました。でも、管理職になるとそうはいかない。1年後、3年後、5年後、10年後……と会社や組織の未来を想像し、経営層から示されたビジョンを実現するために噛み砕いて考える必要があります。

会社はこう言っているけど、自分たちのチームに落とし込んだとき、どんな課題や障壁がありそうか。どんな戦い方をしなければいけないか。

繰り返しになりますが、役職って単なる役割分担です。社長であっても、それは単なる役割で、わたしがいるこの場所からしか見えない景色や、イメージできない戦い方があるはずです。その知恵を集めるから会社が成り立ち、様々な人たちと一緒に働く必要とメリットがある。

未来を描くのは本当に難しいです。明日のお天気だってまだ100%正確に予報できないのに、この世界の未来なんて、誰も正確に描くことなんてできないでしょう。

でも、「こうなりたい」という姿を描き、それに近づいていく努力をすることはできます。それが仕事をするということ、とわたしは考えています。

未来を描き、実現させるために仲間の力を借りながら大きな敵と戦っていく。そう考えると、なんだかロールプレイングゲームの登場人物みたいですよね。

「管理職という罰ゲーム」があるのだとしたら、攻略法も必ずあるはず。

楽しみながら戦っていきましょう!

サイボウズ式特集「管理職になるということは」

働きやすい環境が整いつつある中で、管理職の負担は依然大きく、大変な役割になっています。今後も職場に多様な価値観が広がることで、チームをまとめる難しさは増していくかもしれません。働き方と同じように、管理職のあり方も、もっと多様になっても良いのではないでしょうか?すでに管理職の方、そしてこれから管理職になる方に向けて、サイボウズ式のマネジメントやチームづくりに関する記事をまとめました。

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

松永 映子

イラストレーター、Webデザイナー。サイボウズ式ブロガーズコラム/長くはたらく、地方で(一部)挿絵担当。登山大好き。記事やコンテンツに合うイラストを提案していくスタイルが得意。

編集

深水麻初

2021年にサイボウズへ新卒入社。マーケティング本部ブランディング部所属。大学では社会学を専攻。女性向けコンテンツを中心に、サイボウズ式の企画・編集を担当。趣味はサウナ。