「マジョリティ VS マイノリティ」ではなく「課題 VS わたしたち」組織内のD&I実現に向けて──メルカリ寶納×サイボウズ中根

近年、グローバル化が進んだことにより取り組み始めた企業も多い「D&I(ダイバーシティアンドインクルージョン)」。 人種や国籍、言語など多様なバックグラウンドを持つメンバーがそれぞれの能力や個性を発揮し、心地よく過ごすための施策(および、その概念)を指します。

国内外問わず、多様なメンバーが集まる株式会社メルカリでは、2019年よりD&Iチームを発足。全社を挙げて、さまざまな施策を打ってきました。 同じくサイボウズでも、社内のD&Iを促進するためのチームやプロジェクトが近年立ち上げられています。 今回はD&Iの取り組みや課題について、メルカリでD&I施策をリードするPeople Development Teamのマネージャーを務める寶納弘奈(ほうのう・ひろな)さんに、サイボウズの人事本部長・中根弓佳がお話を伺います。

「D&I」という言葉がない状態が理想。コンセプトの言語化は課題を認識するために必要なプロセス

同じく多様なメンバーが所属するメルカリさんは、社内のD&I推進のためにさまざまな取り組みを行なっていると伺っております。本日は、そんなメルカリさんに、社内でのD&I推進についていろいろとお話しできれば。

さっそくですが、メルカリがD&Iの取り組みを始めたきっかけは何だったんでしょう?

これだけスケールしている会社でD&Iを専門にするチームがないのは、今後の経営や組織成長に大きく関わるはず……。

そう思い、わたしから「D&Iチームを作りませんか?」と当時「ダイバーシティ部*」として活躍していたメンバーたちに働きかけ、共に組織横断型のプロジェクトチームとして走り出しました。

*メルカリではコミュニケーション施策のひとつとして「社内部活動」があります。社内には有志で設立されたさまざまな部活が存在します。

寶納弘奈(ほうのう・ひろな)さん。People Development Teamマネージャー。異文化コミュニケーショントレーナー。大学院在学中から教育非営利団体VIAでプログラムディレクターを務め、卒業後、カリフォルニア州立大学バークレー校でIntercultural Training Specialistに。帰国後、大手IT企業のグローバル研修の企画運営に携わり、2018年5月にメルカリに参画。2020年12月より現職。SIT Graduate Institute(異文化サービス・リーダーシップ・マネジメント修士)。ティラミス部・桜餅部部長

その後、経営陣からも承諾とサポートを得て、2019年2月にD&I専任チームが誕生し、いまに至ります。

- あらゆるバックグラウンドを持つメンバーにフェアなチャンスを提供する

- 多様なメンバーがポテンシャルを発揮し成長するための、学びの文化を創造する

- 誰もが心地よく帰属意識を持ちながら働けるように、信頼し合える組織を整える

でも、本当は「D&I」という言葉・概念が必要ないほど、当たり前に組織の中で多様性が認められる状態が理想じゃないかな、と。

性別や言語といった表面的な要素で人をカテゴライズするのではなく、各個人の内面にある多様性に着目できるような世界になればいいなって。

中根弓佳(なかね・ゆみか)。サイボウズ執行役員、人事本部長 兼 法務統制本部長。慶應義塾大学 法学部法律学科を卒業し、関西の主要電力会社に入社。2001年にサイボウズに入社し、法務部門を立ち上げ、知的財産法や契約交渉、M&Aなどに幅広く携わる。その後、サイボウズの採用方針を含む人事戦略を手掛ける

だからこそ、最終的に「D&I」という言葉がなくなることを理想としつつ、まずはメルカリにとってのD&Iのコンセプトを言語化し、共通認識を作り出すことが大切だと思ったんです。

メルカリD&Iチームに3つあるコミュニティの1つ「Pride@Mercari」。LGBT+コミュニティとアライを支援すべく、ワークショップなどを実施している。写真は2019年度に開催した際のもの

多文化・多言語間の理解促進を進めるコミュニティ「Multicultural@Mercari」。ムスリムの社員によるラマダン・セミナーの様子。写真は2019年度に開催した際のもの

女性のメンバーが、より自分らしく活躍できる環境や機会をつくるためのコミュニティ「Women@Mercari」。Twitter Japan、Facebook Japan、メルカリ、Google合同会社の4社共同での「Connected Women Tokyo」ローンチイベントの様子。写真は2019年度に開催した際のもの

これは1対1の関係性はもちろん、チーム全体にも当てはまります。母国語が違うチームメンバーがいるのであれば、チーム内における言語がどれだけインクルーシブ(全員が理解できる状態)なのかを調べたり、それをどうデータ化するかを検証したりしているチームもあります。

また、さまざまな部署にいるD&Iコミュニティメンバーからの情報を活用したり、経営陣に直接ヒアリングすることもあります。

*従業員と企業間のエンゲージメント(心的なつながり)の状態を数値化し、現状を把握する社内調査のこと

正直、お金や時間を割いてまでD&Iを進める必要ってあるんですか?

そういう人たちにD&Iの重要性を理解してもらうには、どうすればいいのでしょうか?

米国では昨年の夏、SEC(米国証券取引委員会)が上場企業に対して、人的資本の情報開示の義務付けを発表しました。

その流れで、今後は事業の収益性や自然環境への配慮だけではなく、社員を取り巻く環境や、組織文化も、社会に影響をもたらす指標として注目されていくのではないでしょうか。その意味で、D&Iへの取り組みが必須になるのは時間の問題だと思います。

ですので、「D&Iへの取り組みは社外のサポーターの方たちから信用を得るためにも必要な視点であり、未来への投資である」とお伝えするようにしています。

社内で調査を進めるうちに、いままで見えていなかった、あるいは、見ないようにしていた課題に気づかされています。

最初は、日本語・英語スピーカー間の言語の課題があると思っていたのですが、調べていくうちにどうやら言語だけの問題じゃなくて……。

そもそも日本語でも伝わりにくい表現を使っていて、日本人同士でも正確なコミュニケーションが取れていないこともあると気づいたんです。

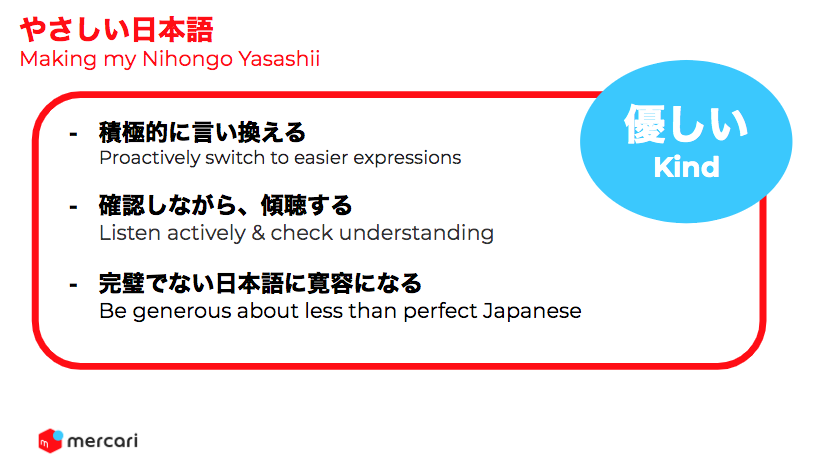

メルカリでは、日本語が母国語じゃない人ともきちんとコミュニケーションが取れるように、慣用句的な表現を使わない、二重否定を使わないという「やさしい日本語」、そして英語バージョンの「やさしい英語」の使用を推進しています。

メルカリで実施している「やさしいコミュニケーション」資料より

「マジョリティ VS マイノリティ」ではなく「課題 VS わたしたち」

とは言っても、まだまだ「マジョリティ」と呼ばれる人たちは、「マイノリティ」と呼ばれる人たちにどんな情報が伝わっていないのかがわからず、課題そのものに気づけないこともある。

その結果、マイノリティの人たちは「わたしたちは包括されていない」と疎外感を覚える。

マイノリティの人たちの多くは、既存の組織文化と異なる意見や要望を伝えたら、人間関係や評価に影響するのではないかと考えてしまうので。

もちろん、歩み寄りや対話をする責任は双方にありますが、構造的に権力を持ちやすいマジョリティの人たちは、より敏感に課題に気づかなくてはいけないと思います。

たとえば、D&I的に見てAという課題を解決したいとします。このとき、「権力を持っているあなたの行為によって、わたしはこんなに傷つきました」という対立の構造にするのではなく、「このAという事象に対してわたしたちはそれぞれの課題を抱えています。だったら、課題 VS わたしたちですよね」という方向性で話すよう心がけています。

もしわたしが60歳の男性で、日本の大企業の社長だったら、いまみたいにD&Iの課題に細かく気づけなかったかもしれません。

そのため、個人を責めるのではなく、「この状況が問題なら、一緒に解決したいですよね」というアライシップ*のアプローチをしたいと思っています。これは「無責(誰のせいにもしない)」の状態にするイメージで、難しいんですけどね。

*英語で同盟や連携を意味する「Allicance」から来ている言葉で、マイノリティを取り巻く課題を理解し支援するスタンスのこと

多くの人にとって障害となっている事柄は個人の問題ではなく、組織や構造的な問題の可能性が高い

その上で、おたがいを理解するよう意識し、課題解決のために知恵を出し合い、いっしょに価値観をアップデートしていく姿勢が大切だと思います。

でも、それはメンバー同士の信頼関係が築けていることが前提になりそう。

メルカリには、「Trust & Openness」というカルチャーがあります。相互の信頼関係を大切にし、その信頼を前提に、社内情報の透明性とフラットな組織構築を目指しています。

こうしたカルチャーが根付いていることで、誰もが発言しやすくなっています。

女性であるわたしも、男性社員から「そんな問題意識があったなら言ってくれればよかったのに。自分でガラスの天井を作っているよ」と言われたことがあります。そういう場合、どんな基準でD&Iの問題だと判断し、対処されますか?

もしコミュニケーション不和を感じたら、「どうして違和感を覚えるのか」をまず相手にお伝えする。逆に、相手が違和感を伝えにきてくれたら、しっかり耳を傾けることが大事かなと思います。

国籍や人種などでカテゴライズして接してしまうと新たなバイアスを生んでしまうので、基本的にはケースバイケースで考えるようにしています。

一方で、多くの人にとって障害となっている事柄であれば、それは個人の問題ではなく、組織や構造的な問題の可能性が高いです。その判断基準を明確にしておくことはとても大事だと思います。

メルカリでも専門知識を持ったメンバーがサポートし合いながら、無意識バイアスのトレーニングやコミュニケーション関連の研修を行なっていますが、運営メンバー全員が最初から専門家だったというわけではありません。

専門知識を持っている人とそうでない人が協力し合えば、問題なく補えるのではないかと思います。

「堅苦しくて真面目な人たち」だけではなく、一人ひとりが何かしらの形で関わっていけるのがD&I

最後に少し私の想いを話しても良いでしょうか? 「D&Iは時間と労力がかかるのでやりたくない」という話はよく聞きますが、わたしはそうは思いません。

なぜなら、D&Iという考え方自体が、公民権運動、市民権運動、平和教育、人権教育など、長い歴史の中で人々が不平等と闘い、醸成されてきたコンセプトだからです。

ある意味、先人たちのおかげで近道できているようなものです。こんなラッキーなことはないと思います。

たとえば、バス車内で隣の席の人がうずくまっていたら助けるじゃないですか。そのくらい当たり前に、「この人が心地よく過ごすためにはどうするべきか」というD&Iの視点を持って、日常生活を過ごせるようになればいいな、と。

一方で、近くに困っている人がいたら助ける、といったように、無意識の間にD&Iの視点を持って過ごしている人もたくさんいると思います。

組織に所属しているからD&Iを進めるというよりは、みんなで一緒にやっていく。そのほうが社会全体がよりよい方向に進んでいくと思っています。

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集