なぜ、専門家たちが被災地に入った「ICT支援」がすべて失敗したのか? 災害現場のDXで欠かせなかったこと

サイボウズでは、水害や地震をはじめ大規模な災害が発生したとき、ICTを通じて災害現場の負担軽減や円滑な運営を支援しています。

実はこの取り組み、災害現場から有志によって、自然発生的に生まれたもの。「災害現場のDX」と聞くと難しいイメージもありますが、一体どのようにして活動を広げてきたのでしょうか。

災害現場でともに活動してきたサイボウズ災害支援チームの柴田哲史と、災害支援の専門家である園崎秀治さん、静岡県社会福祉協議会(社協)の松浦史紀さんの3人にお話を伺いました。

非効率な手作業でバーンアウトする被災地域の職員

柴田 哲史(しばた・さとし)。サイボウズ災害支援チームリーダー。東日本大震災をきっかけに災害現場のIT支援に携わる。2020年よりサイボウズ災害支援プログラムの立ち上げを推進。近年、全国の都道府県社協との連携により、さまざまな地域に拡大中。

たとえば、被災のニュースが全国で報道されると、他地域からボランティア応援に来る人やメディア関係者から「そちらに駐車場はありますか?」「被災の状況はどうですか?」などの問い合わせが殺到する。

それら一つひとつ対応しているだけで、1日が終わってしまうんです。

園崎秀治(そのざき・しゅうじ)。オフィス園崎代表。災害支援の専門家であり、全国各地の防災・減災活動支援、被災地支援を行う。1994年、早稲田大学教育学部を卒業、社会福祉法人全国社会福祉協議会に入職。2005~12年、14年~18年ボランティアセンターの災害担当。2021年に独立。サイボウズの災害支援パートナーも務める。

1日に約3000人以上のボランティアが来た被災地もあり、受付が間に合わず何も案内できないまま半数近くの方に帰ってもらうこともありました。

被災地とボランティア希望者のニーズが合っていない。そんな課題感から、ボランティアの事前登録の取り組みを始めましたね。

ただ、大半の被災地では事前登録を導入しても、無視してボランティアが来てしまって。

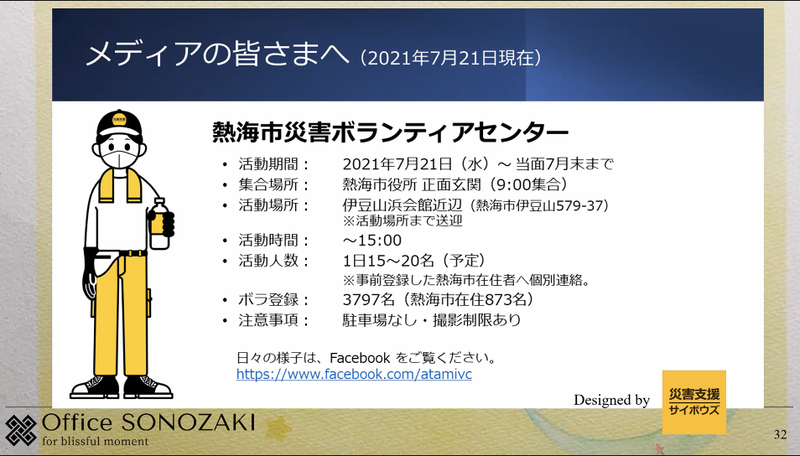

だから、災害時の初動としては、情報発信が非常に重要です。各自治体やボランティアセンターのHPなどで、事前にFAQなどの情報をまとめて出しておくことで、問い合わせが激減するので。

2021年7月の熱海市伊豆山土石流災害時には、メディア・支援者向けの情報発信を実施。これにより、問い合わせが激減したという

記憶にも新しい2021年の熱海市伊豆山土石流災害時では、熱海市の職員に代わって、わたしたち外部の人間が日々の情報発信を担いました。

その結果、非効率な事務作業が減り、現場職員が被災者と話す時間が持てるようになりましたね。

松浦史紀(まつうら・ふみのり)。社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 福祉企画部 地域福祉課 課長。静岡県災害ボランティア本部・情報センター調整班として、2021年7月静岡県東部豪雨災害、2022年8月と9月に発生した台風第8号及び第15号の災害によって設置された市町災害ボランティアセンターの支援活動に従事。

コロナ禍で変わった「対応」と「関係性」

静岡県社協とサイボウズが協定を結んだのも、コロナ初期の2020年3月です。そこから週1回30分のオンラインザツダンを続けてきました。

そのおかげで、熱海市の災害では、適切に対応できたと実感しています。

日頃からさまざまな団体や人と情報交換し、関係性を築いておく。そうすることで、いざ災害が起きたときにもスムーズな連携がしやすくなる。

「ニーズ管理」のDXによって、深夜までの手書き作業がなくなった

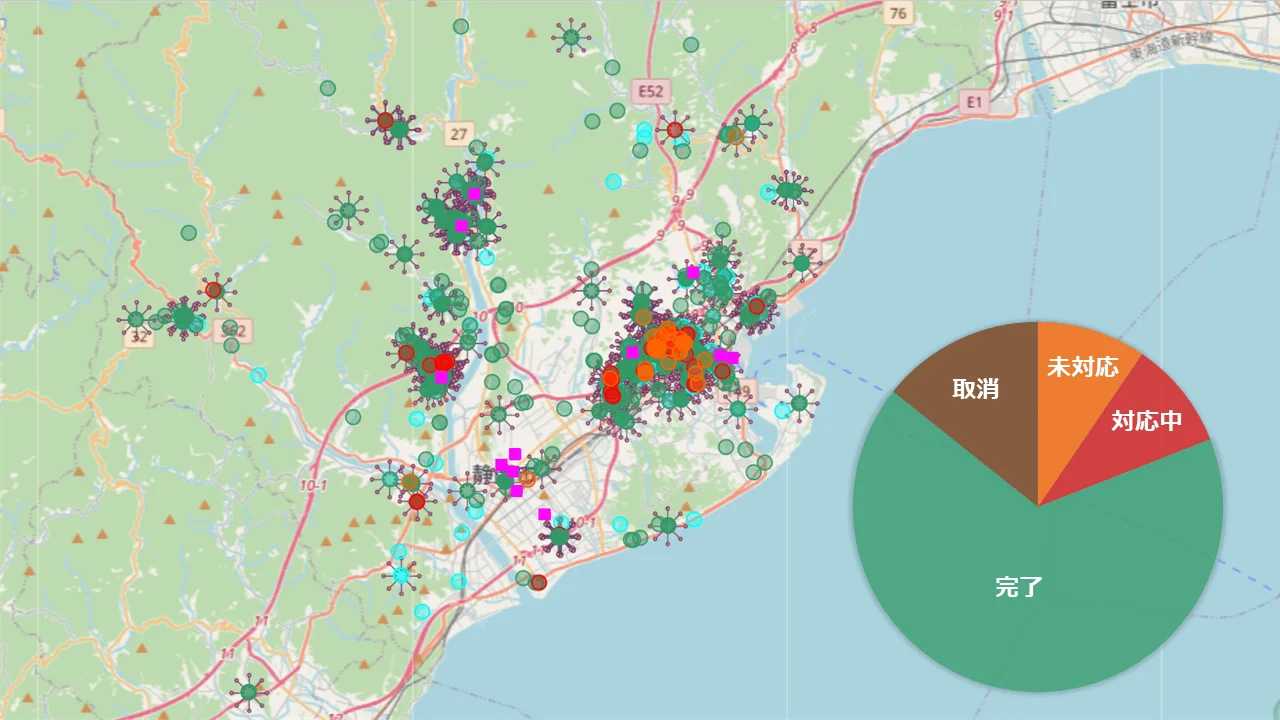

これは、どこに、何人の被災者がいて、どんな課題や要望を持っているかなどの情報を集め、一元管理する取り組みです。

それをオンラインの地図上にマッピングして、ボランティアの方々に共有し、円滑に支援できる仕組みをつくりました。

静岡市災害ボランティアセンターのニーズ管理マップ。分布状況を見て効率的な配置ができるほか、各ニーズへの対応の進捗状況も把握できる

kintoneで情報共有することで入力の手間が減るし、マップを見ればどこにどんなニーズがあるか一目でわかる。

kintoneでのニーズ管理を導入したことで、その状況が改善されていきました。

平常時からICTツールに慣れることで、よりよい災害対応が可能に

当時、kintoneを使ったことがある職員はほとんどおらず、最初は抵抗感から、現場に混乱が生じていました。

しかし、復旧が一通り終わった後、現場の職員から「2019年の災害時と比べて、格段にラクになった」という声が寄せられたんです。

最初は抵抗があっても「なんで、いままで使わなかったのだろう?」という反応に変わっていきました。

静岡県内の社協では、普段の業務の中でkintoneを使用しようという動きも生まれています。平常時に使えていれば、災害時にも使いやすいはずですから。

最初から理想を目指さず、「ちょっとラクになる」を積み重ねる

実際、いままでもICTの専門家たちが被災地に入って、仕組みをつくろうとしたケースが多々ありますが、すべて失敗しています。

災害支援団体や専門家の中には、よくも悪くも前のめりな人が多くて。理想を追求するがゆえに、現実離れした提案をすることも少なくない。

理想だけではダメなんです。みんなが無理なくツールを使えるような設計が大切になるんです。

たとえ便利な機能であっても、現場の人たちが扱えなければ、意味がありません。現場のニーズを踏まえ、「みんなが負担なく使えるライン」を決めて、あえて使う機能を絞っていく。

そうして徐々にツールの活用を広げていくことが大切だと思います。

誰でも直感的に使えるように、機能(アプリ)を5つに絞ったkintoneの画面

本当に災害時に生かせることは、被災地からひとつずつ学ぶしかないんですよね。

加えて、災害時にとても役に立ったのは、柴田さんや園崎さんたちと行なった情報発信やkintoneでの情報共有だったと感じています。

災害時にチームとして、動くためには?

その軸こそが、被災地支援の三原則と呼ばれる「被災者中心」「地元主体」「協働」の3つです。

「被災者中心」が大切なのは、被災者が本質的に何を求めているのかを理解して行動しないと、必ず支援者がやりたいようにやってしまうからです。

最終的に被災地を復興・復旧させるのは、地域の人たちであって、外部の人間ではありません。そのため、外部の人間が主体となってしまうと依存的になり、かえって復興・復旧が滞ってしまいます。

なぜなら、仲間内で話を進めて、勝手に行動を起こしてしまうと「あいつら勝手に何をやってんだ」という話が必ず出てくるから。そうした不信感が、協働を崩してしまうんです。

みんなが同じ情報に平等にアクセスできる仕組みをつくり、不信感が生まれないようにすること。これは被災地で協働する上で、とても重要です。

本質は「ツールを入れることで何を改善したいか」

現在kintoneは8割の都道府県で導入に向けて話が進んでいます。日本に災害支援の仕組みが徐々に整ってきたので、今後は世界にも広げていきたいとサイボウズ内で話しています。

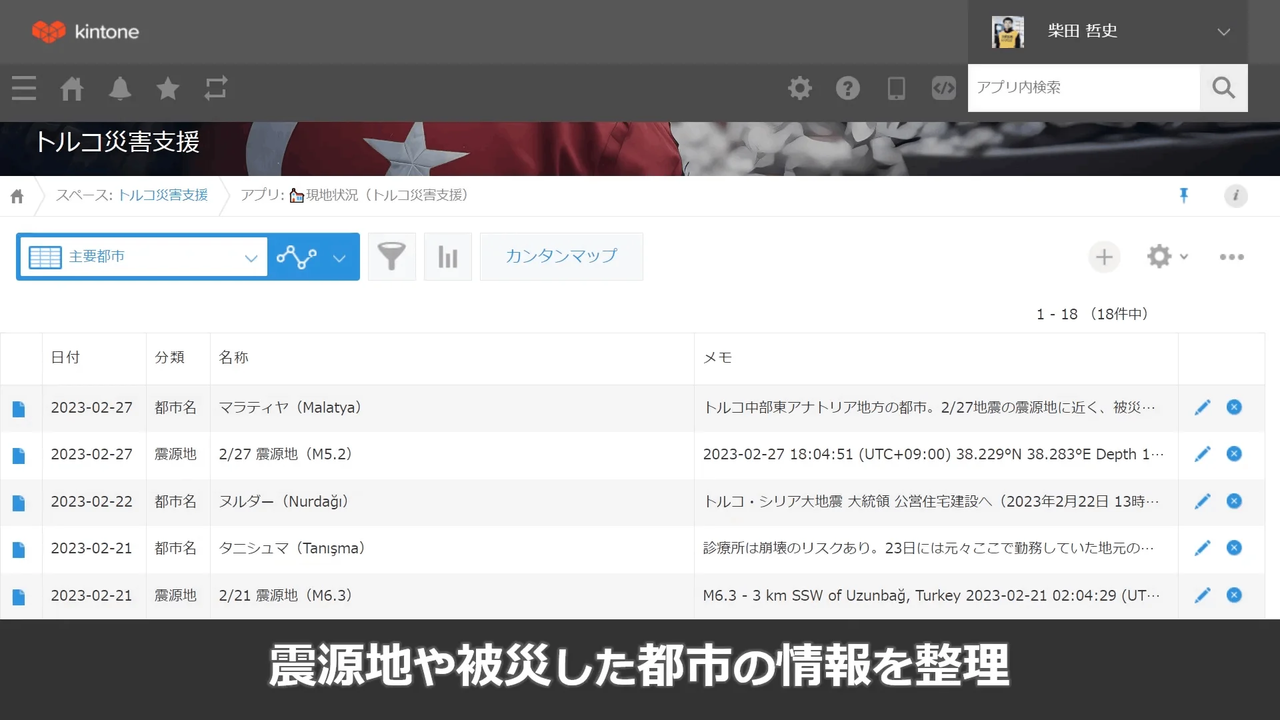

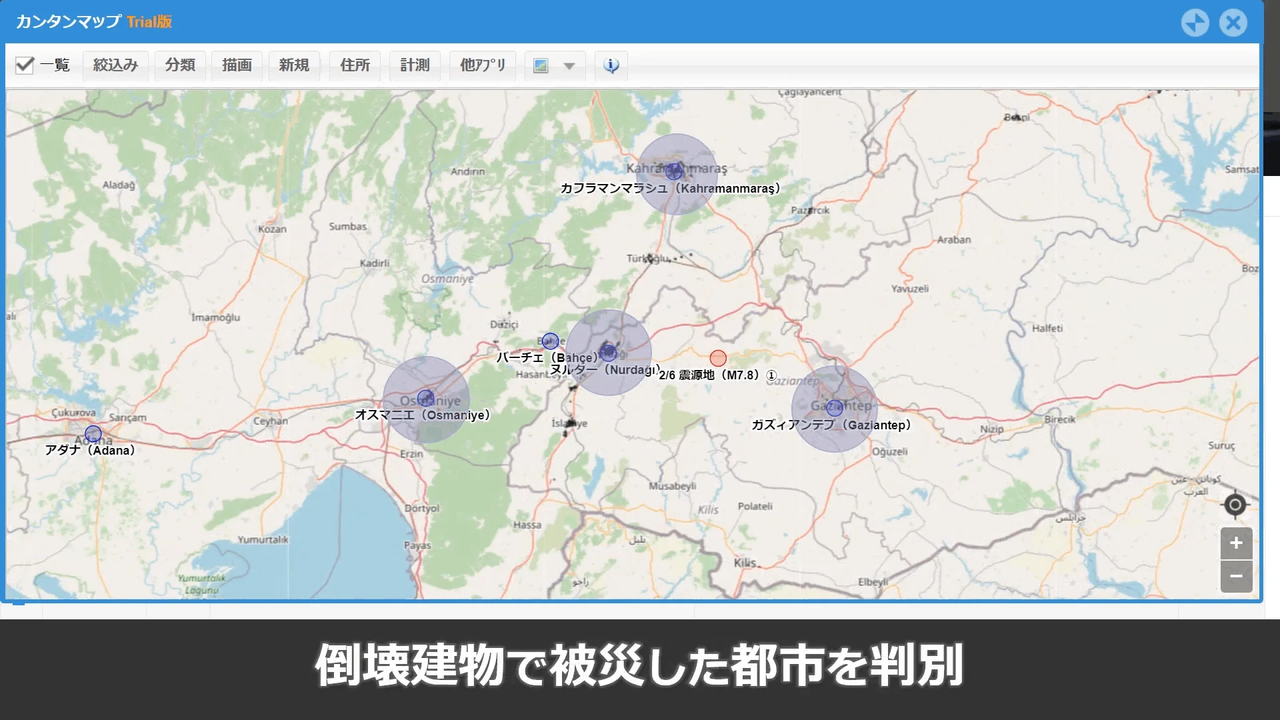

ちょうどいま、トルコ・シリア大地震(2023年2月6日)に対する支援として、災害時にいち早く現場に入る医療関係者が円滑に動くための仕組みを整えています。

最終的には世界でもっとも災害が多いとされている南太平洋の島々に行き、災害支援ができればと考えています。

もちろん、支援する地域が広がっても、これまでどおり現場を見ながら、課題を一つひとつ順番に改善していければと思います。

トルコ災害支援でのkintoneの活用の例。さまざまな情報を一元管理・共有し、医療関係者がスムーズに現地で動けるよう仕組みを整えている

先にお話したとおり、支援においてもっとも大事なのは「関係性」です。それは被災者と支援者だけではなく、地域ごとに異なる行政、市町村、自治会、町内会の関係性なども含まれます。

現場の関係性に目を向けず、機械的に支援をしようとすると、必ず現実離れしたものになってしまう。

災害支援は総力戦です。おたがいのことを知らず、つながらない状態だと、チームワークを発揮できません。それをつなげていくことを全国的に進めていきたいですね。

よく「静岡県社協がkintoneを入れて災害支援に成功したから、うちの社協にも入れたい」という相談を受けます。でも、本質は「ツールを入れることで何を改善したいか」なんですよね。

背伸びし過ぎず、まずは現場に目を向けてみる。そして、自分たちがやれる範囲で、ちょっとずつ支援の仕組みづくりに取り組むことが大事だと思います。

もちろん、その過程で2年連続で被災した静岡での経験が役立つのであれば、包み隠さず情報を提供していければうれしいですね。

取材・執筆:中森りほ 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト) 企画:竹内義晴(サイボウズ)

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集