「わかりあえない」から進むテクノロジー

【先行公開】創造性は異なる視点が交差するところに花開く──『PLURALITY』日本語版 オードリー・タン寄稿

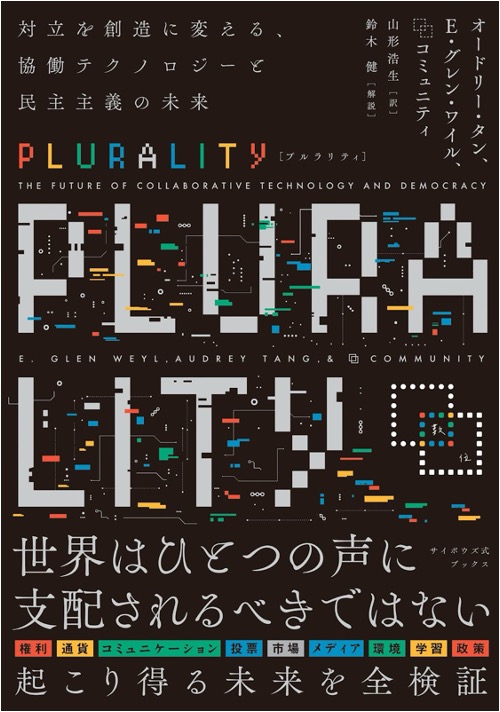

2025年5月2日に、サイボウズ式ブックスより『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』が刊行されました。

PLURALITY(プルラリティ)は、台湾のデジタル民主主義を牽引する初代デジタル大臣オードリー・タンとマイクロソフト首席研究員にして気鋭の経済学者E・グレン・ワイルが提唱する新たな社会ビジョンです。

プルラリティは「複数性/多元性」を意味し「シンギュラリティ/単一性」に対置される概念として、「社会的差異を超えたコラボレーションのための技術」と定義されています。

急速な技術革新の時代において、ITが世界をつなぐ一方で、AIや大規模プラットフォームなどによるフェイクニュースの蔓延や中央集権的な監視などによって民主主義を脅かし、社会的分断を深めています。

こうした中で、著者たちは単一の視点ではなく多様な考え方を認め、テクノロジーと民主主義の共生を目指すことで、社会的・文化的な違いを超えた相互理解と尊重を育む新たな道を示しています。この考えはサイボウズのパーパス「チームワークあふれる社会を創る」と深く共鳴するものです。

本書日本語版の刊行を記念して特別収録された主著者2人による「日本版刊行に寄せて」を2回にわたって先行公開します。第1回の今回はオードリー・タンの寄稿文「⿻Plurality 新たなるギャザリング」です。

日本が持つデジタル民主主義の核心

私が日本と初めて出合ったのは、1998年7月26日、トレーディングカードゲーム『マジック:ザ・ギャザリング』のアジア太平洋選手権に出場したときのことだ。戦略や創造性、そして活気ある仲間同士の交流で満ちあふれた週末だったが、その中で最も印象的だったのは、日本文化が古くからの伝統を深く敬いながら、新しいものを躊躇なく取り入れる姿勢を見事に両立させていたことだった。この印象は年月を経ても色あせることなく、日本に訪れるたびに都会の喧騒からシビックテックの先端に至るまで、同じように鮮明に感じられる。

こうした「大切なものを守りつつ、新たな可能性を積極的に受け入れる」というバランスは、私たちがいま直面しているデジタル民主主義の課題において、まさに核心をなすものである。私と共著者たちは本書『⿻Plurality(多元性)』(以下⿻)の中で、ITと民主主義との間に広がりつつある溝について掘り下げた。中央集権的なプラットフォームが、私たちのつながりから価値を搾取する一方で、共有しているという現実感を損なわせ、社会的な結びつきを根こそぎ奪う恐れがある。さらに、民主主義の制度はこの急激な変化に追随しきれず、デジタル空間を本来あるべき多様性と人々の参加を促す形へと導く力を発揮できていない。

しかし本書で私たちが主張しているように、こうした未来が既定路線であるわけではない。異なる選択肢を取り、新たな物語を受け入れ、そしてこれまでとは違う制度を築くことによって、テクノロジーと民主主義を鳥の両翼のように協調させ、より開かれた協働的な未来へ私たちを導くことが可能なのだ。

日本こそが、次なる道を照らし出す存在になり得る

「社会の調和を重んじる日本で、なぜ多元的アプローチが必要なのか?」と疑問に思う方もいるかもしれない。けれど私の経験上、真の調和とは差異を避けることではなく、多様な声を積極的に束ねて共通の目標へ向かうことにある。そして、創造性はしばしば異なる視点が交差するところで最も鮮やかに花開くものだ。⿻は、そうした交差点をより豊かに活用し、参加する全員が自らの思いを十分に表現しながら、共同で課題を解決するために必要な、貴重なツールを提供する。

前述したように、日本には伝統と革新が同時に息づき、互いを高め合う力がある。では私たちは、テクノロジーに支えられた包摂的なコミュニティをどのように築いていけるのだろうか。

2025年を迎え、AIの可能性から暗号化技術の複雑さまで、テクノロジーの進歩をより深く人間の価値観と調和させる必要性は、かつてないほど高まっている。世界各地のコミュニティが、この急速な変化の波の中で、どうすれば開放性と包摂性を両立できるかに知恵を絞っているのだ。そのようなタイミングにおいて私は、テクノロジーによる革新と社会的調和への深い尊重とをあわせ持つ独自の文化力で、日本こそが、次なる道を照らし出す存在になり得ると強く信じている。

これは単なる想像ではない。たとえばiモードの誕生を目の当たりにしたとき、私はその可能性を実感した。スマートフォンが普及する以前、iモードはモバイルインターネットを当たり前の日常へと広げてみせたのだ。シリコンバレーが破壊的イノベーションを追求していた一方で、日本は通信事業者や銀行、小売業者などが互いに連携しながら社会のニーズに応える協働の生態系を築き上げてきた。その「革新と内省の融合」は、ここ日本では単なる理想ではなく、歴史的に培われてきた価値観をデジタル社会の設計へ落とし込むための、ダイナミックな調和でもあるのだ。

私たちこそが未来の共同設計者である

私は本書の日本語版を通じて、皆さんが未来の「共同設計者」となるきっかけを得られればと願っている。たとえば新たな対話を始めて溝を埋め、周縁化されがちな声を増幅するプラットフォームを設計したり、あるいは私たちが将来の世代にとって十分な良き先祖となることを保証する政策を推進したりするかもしれない。こうしたオンライン・オフラインを問わない実験こそが、多様な視点の豊かさを活かし、共通の目標を実現していくための大きな力になるのだ。

私が若い頃に参加していた『マジック:ザ・ギャザリング』の大会は、単なる個人の勝利を目指すものではなく、多様な戦術を理解し、協力し合い、異なる手法の創造性に敬意を払う場でもあった。⿻はこの精神をさらに広げ、私たちが互いを未来創造の複雑な交響曲を奏でる上で欠かせない存在として見るよう促してくれる。

本書をお読みいただき、これらの考えを皆さんの対話に迎え入れてくださることに感謝いたします。私は日本における、洞察に満ちた次なる進化の瞬間を、心から楽しみにしています。それはテクノロジーによる革新と深い人間の思索が結びついたときにこそ生まれる、大いなる飛躍の証となるでしょう。そして本書が、皆さんにとっての⿻の新たなビジョンを形作る触媒となり、日本のみならず、私たち全員が共有するデジタル世界の未来を共に築く一助となることを願ってやみません。

『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』

(著:オードリー・タン、 E・グレン・ワイル、⿻ コミュニティ、翻訳:山形浩生、解説:鈴木健)

SNSシェア

撮影・イラスト

高橋団

2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。

編集

高部 哲男

コーポレートブランディング部サイボウズ式ブックス所属。編集プロダクション、写真事務所、出版社などを経て、2020年サイボウズ入社。「はたらくを、あたらしく」を合言葉に、多様な働き方、生き方、組織のあり方などをテーマにした書籍制作に日々奮闘中。複業として社外での書籍編集にも関わる。