「わかりあえない」から進むテクノロジー

【先行公開】日本にデジタル民主主義の日が昇るとき──『PLURALITY』日本語版 E・グレン・ワイル寄稿

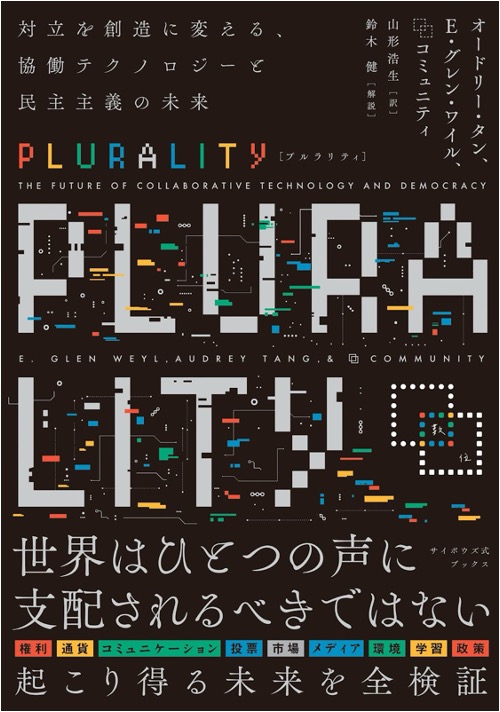

2025年5月2日に、サイボウズ式ブックスより『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』が刊行されました。

PLURALITY(プルラリティ)は、台湾のデジタル民主主義を牽引する初代デジタル大臣オードリー・タンとマイクロソフト首席研究員にして気鋭の経済学者E・グレン・ワイルが提唱する新たな社会ビジョンです。

プルラリティは「複数性/多元性」を意味し「シンギュラリティ/単一性」に対置される概念として、「社会的差異を超えたコラボレーションのための技術」と定義されています。

急速な技術革新の時代において、ITが世界をつなぐ一方で、AIや大規模プラットフォームなどによるフェイクニュースの蔓延や中央集権的な監視などによって民主主義を脅かし、社会的分断を深めています。

こうした中で、著者たちは単一の視点ではなく多様な考え方を認め、テクノロジーと民主主義の共生を目指すことで、社会的・文化的な違いを超えた相互理解と尊重を育む新たな道を示しています。この考えはサイボウズのパーパス「チームワークあふれる社会を創る」と深く共鳴するものです。

本書日本語版の刊行を記念して特別収録された主著者2人による「日本版刊行に寄せて」を2回にわたって公開します。第2回の今回はE・グレン・ワイルの寄稿文「まったく予想外の⿻の舞台」です。(第1回はこちら)

日本科学未来館での対話と共鳴

2024年7月26日は、これまでの私の専門家としての生涯の中で、最も有意義な一日だった。親しい共著者オードリー・タン(唐鳳)との、初めてのめまぐるしい東京訪問で、期待は大いに盛り上がっていた。東京の日本科学未来館は昔から、私にとって世界で最もお気に入りのポップ文化会場だったし、オードリーはそこを訪れるのが初めてだった。私たちはそこで、本書英語版を日本でベストセラーに押し上げることになったイベントに出席予定となっていた。だが実際に展開した当日のイベントの感動は、私の予想をはるかに上回るものだった。

未来館は、本書でも重要な役割を果たしている。没入型のデジタル強化体験が、世代を超えた理解と共感を作り上げるモデルとなるのが未来館なのだ。だが、浅川智恵子館長らの案内で施設を見学する中で、この博物館が私の想像よりもはるかに⿻(訳注:本書では「プルラリティ」をユニコードの⿻を使って表現する場合がある。)の精神をホーリスティックに体現していることがわかってきた。未来館は、市民たちに、未来に実現してほしい価値観を投影してくれと繰り返し求めつつ、同時にその実現方法を「バックキャスティング」して、それを社会の会話に取り入れている。会場の中心にある巨大な地球のディスプレイは、人間の多様性を考えるための多元的な見方(言語、宗教、民族)を世界地図上に表示した。それは古代のスピリチュアリティと、現代の仮想現実やNFTなどを統合させている。そして他の何よりも、浅川館長がその生涯をかけて、ご自身のような目の見えない人々が、尊厳を持って世界をナビゲートできるようにしてきたという啓発的なお手本。彼女は白杖のかわりとなるAIスーツケース(スーツケース型のロボット)を使っており、私たちにもそれを体験させてくれた。こうしたすべては、私たちの言葉など及びもつかない形で⿻の物語を具体的に語ってくれる。

後にそのすべてが私にとってまとまったのは、そのイベント自体でのことだった。それはWIRED Japan 編集長・松島倫明をモデレーターとする、オードリー・タン、主催者にして私たちの先人でもあることが判明する鈴木健、未来館の科学コミュニケーター兼学芸員・小沢淳と私の4名による座談会だった。そこで私が述べるアイデアはすべて、鈴木さんが10年前に行った活動や、小沢さんが取り組んでいる展示や、観客の皆さんの頭に浮かぶ質問と共鳴したのだ。これほどの文化的差異や、この対話に到るまでのまったく異なる道筋を超えて私たちの視点が共振したことで、会の終わり頃になると私は目頭が熱くなったほどだった。なぜなら私たちが偶然にも、それぞれ独自のやり方で、長く記憶される真実に到達していたということを指摘しているように思えたからだ。その瞬間に私は、自分の中国名である衛 谷倫(ウェイ・グールン)を日本名の衛谷 倫(えたに りん)に変えることにした。

日本滞在中の共鳴は、審美的なものや知的なものにはとどまらなかった。訪日に先立つ2カ月間に、この国は世界のどこでも類を見ないほどの、私たちの主張の啓発的な実践舞台となったのだった。

プルラリティと日本の意外な関係

33歳(当時)のSF作家・安野貴博は、本書の英語版を読んで東京都知事選に出馬し、本書の内容をもとに、その技術を大幅に拡張して選挙基盤構築への大規模な一般参加を実現した。これで彼は15万票を獲得した。彼のような若く未経験で、正式な組織の後押しもない候補者がこれほどの票を得るのは前代未聞だった。この事例のおかげで、本書にもメディアから広く関心が集まり、さらに小泉進次郎のような大物政治家も興味を示した。彼はイベント後に未来館にやってきて、デジタル民主主義を全国にスケーリングする方法について私たちと話をしたのだった。

そのわずか数週間後に岸田文雄首相が退任を表明し、小泉さんはその後任には選ばれなかったが、それでもこのトレンドは日本の国家政治に明らかに根を下ろし、次の首相となった石破茂は、首相選の最初の議論で、本書に描かれているような仕組みを採用したいと述べたのだった。そして日本テレビのような全国放送局は、本書の手法を使って市民たちが選挙の結果を理解し、それを形成する支援を行った。都知事選の直後に、安野さんが東京都の長期戦略「シン東京2050」の策定に関わるGovTech 東京のアドバイザーとなったこともあり、⿻が、日本の膠着した国会に蔓延し、社会を失望させてきた政治的麻痺とシニシズムを克服する原動力となることが期待される。

だがこれは私たちにもまったく予想外の結果だったとはいえ、多くの点できわめて不思議かつ皮肉に思える結果でもあった。なんといっても本書は、ほぼ西洋の読者を念頭に書かれたものだったのだ。本書冒頭の内容は、ソーシャルメディアなどのデジタル技術が西側民主主義に与える腐食性の影響から動機づけを得ようとするものだ。だが日本ではこのトレンドは、異質どころかほぼ正反対だ。高齢化と古びた民主主義に直面する中でITの利用が欠けていることこそが、ずっと切羽詰まった問題なのだから。かつては立派だった民主主義の衰退を嘆くどころか、日本は長年にわたり硬直的な一党支配の下で苦闘し、テクノロジーといえば未来からのかわいいネコの形でやって来るか、あるいはW・エドワーズ・デミングのようなアメリカのサイバネティックス主義者による製造業哲学から来る救い主として見ていたのだった。日本では⿻は西洋でしばしば見られるような改革運動としては登場せず、世界大戦の廃墟から日本を世界の主導的地位へと導いたイノベーションの伝統の、待ちに待った、そして必然的なリバイバルとして見られているのだ。

次のデジタル民主主義の舞台は日本

⿻は、世界中のめまいがするほど多様な文化から引き出した伝統を、完成させ、折り合わせ、慎重にハイブリッド化して改善するという昔ながらの日本の誇りと共鳴するものだ。インドの仏教だろうと、イタリア料理だろうと、シリコンバレーのエレクトロニクスだろうと、日本はそれらを取り込んできた。この伝統は私たちが登場する以前にとっくに存在していた先行研究、たとえば2013年の鈴木健『なめらかな社会とその敵』(勁草書房、2022年に筑摩書房より文庫化)などに見事に表現されている。この本は、本書のアイデアのほとんどを先取りし、オードリーがこうした思想を台湾で実践する10年以上も前に発表されている。またチームラボボーダレスのような美術展は、そうした思想を没入型体験として表現しているのだ。つまり⿻は日本にとって異質な輸入品などではなく、自国ですでに発達した文化や知的潮流に対する外国からの承認であり、それを国の政治経済再生の基盤にするよう促すものなのだ。⿻は、日本が優れた世界のリーダーとなるための異なった、改善された民主主義形態をもたらし、オフィスにおける新たなコラボレーションのモデルを示して、ホワイトカラー職の改善モデルの潜在力を世界に示す機会を提供するものなのだ。

だからこそ、私は世界のどこにも増して、本書のアイデアが日本でどのように展開されるかを楽しみにしている。数年後には、⿻のメッセージを携えて世界をめぐる私たちが語るのは、台湾の回復力よりもむしろ日本のルネッサンスの物語となっているはずだ。私の専門家としての人生において、この美しい島々にますます多くの啓発的な日が昇ることを望みたい。

『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』

(著:オードリー・タン、 E・グレン・ワイル、⿻ コミュニティ、翻訳:山形浩生、解説:鈴木健)

SNSシェア

撮影・イラスト

高橋団

2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。

編集

高部 哲男

コーポレートブランディング部サイボウズ式ブックス所属。編集プロダクション、写真事務所、出版社などを経て、2020年サイボウズ入社。「はたらくを、あたらしく」を合言葉に、多様な働き方、生き方、組織のあり方などをテーマにした書籍制作に日々奮闘中。複業として社外での書籍編集にも関わる。