tech

ハッカーの遺言状──竹内郁雄の徒然苔

第17回:辭典の楽しみ

元祖ハッカー、竹内郁雄先生による書き下ろし連載の第17回。今回のお題は「辭典の楽しみ」。

ハッカーは、今際の際(いまわのきわ)に何を思うのか──。ハッカーが、ハッカー人生を振り返って思うことは、これからハッカーに少しでも近づこうとする人にとって、貴重な「道しるべ」になるはずです(これまでの連載一覧)。

文:竹内 郁雄

カバー写真: Goto Aki

今回も楽しもう。

辭典、すなわち辞典には、字典とか事典といった漢字もある。ちゃんと意味の区別があって、やはり百科事典だし、やはり漢和字典だろう。辞典は比較的万能な言葉である。フリー百科事典であるWikipediaによれば、辞書は紙媒体以外の辞書を含むことが多いと書いてある。オレンジ色はオレンジ以外のオレンジ色にも使われる、と言われたような気分になる。

辞典は引くものであって、読むものではないと一般に思われている。しかし、小さな辞典ではあるが、私は大昔に全ページを斜め読みしたことがある。すでに世の中で有名になっている三省堂の「新明解国語辞典」だ。この辞書名に「おもしろい」をつけて検索すると傑作というか、かなり的を射た語義解説が紹介されている。実に的確に言葉のニュアンスが伝わるように書かれているのだ。高い見識と文才がないとこのような語義解説は書けない。私が読んだのは第2版だが、多分その版にしか出ていない「官舎」の第2の意味は、「公務員などに不当に安い家賃で提供される住宅」である。編集主幹の山田忠雄氏が押し切ったという「マンション」の語義解説、「スラムの感じが比較的少ないように作った、鉄筋のアパート式高層住宅」も傑作だ。

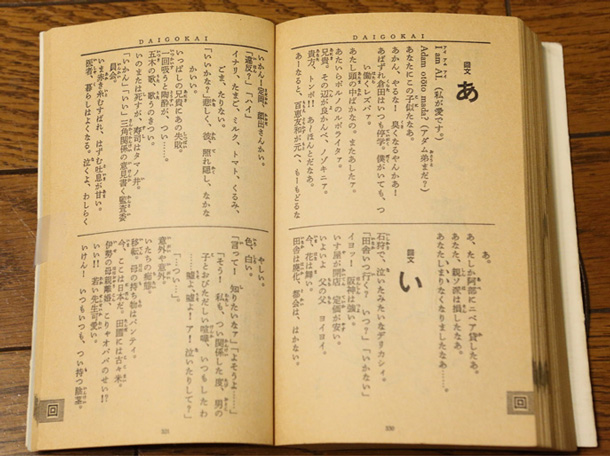

面白いことだけを狙った辞典に、ビックリハウス版国語辞典「大語解」がある(写真1、写真2)。玉石混淆だがかなり面白いものも載っている。これは雑誌「ビックリハウス」への読者の投稿を編纂したものである。シモネタ系が多いのだが、私が講義などでよく引用させてもらったのは、その中の回文(逆さまから読んでも同じ文──ただし、濁点、促音などの差違は無視する)編に出ていたもので、ほかとは違う輝きを放っている。

今赤き糸結ばれ、はずむ吐息が甘い。

写真1(上)、写真2(下):ビックリハウス版国語辞典「大語解」、1982年4月1日発行の初版である。いま気がついたのだが、結構な稀覯本のようだ。中の紙が、ここまでいくかというほど茶色に変色している。そのうちボロボロになって崩れそうだ。左上にくだんの「今赤き糸……」が出ている。

分厚い辞書の使い道は多くある(※1)。接着固定化のための重しとか、枕にするとか、バーベル代わりにするのが普通だろうが、私が昔いた研究所でよくやったのは、サイコロ代わりの使用法である。分厚い辞書を閉じておいて、エイヤッと開く。開いたページ番号の下1桁が出た目である(もちろん、偶数か奇数かは先に決めておく)。

このエイヤッが私の研究人生に大きな影響を与えたことがある。私は1970年代の後半に、それまで開発していた「LIPQ」(リップクと読む)や「LIPX」(リッペケと読む)とは違う新しいLisp言語を設計・開発することを決意した。せっかくだから新しい言語にはいい名前をつけたい。ファイル名の拡張子は(実はいまでもその伝統が生き残っているが)当時の事情で3文字だったから、できたら3文字で、発音しやすい言葉がよかった。ちょっと考えてもいい言葉が思いつかない。そこでエイヤッをやった。

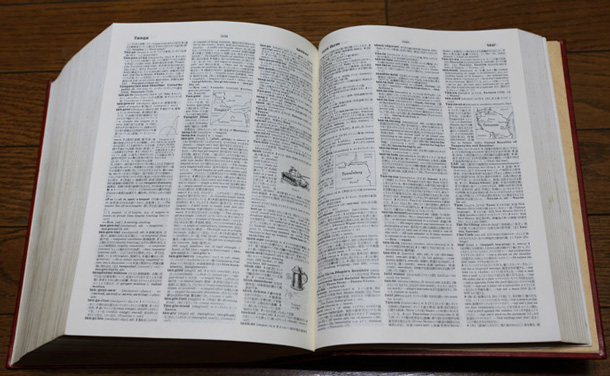

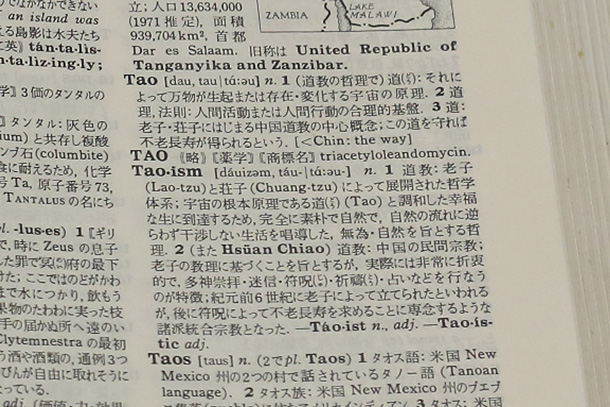

辞書は小学館の「ランダムハウス大英和辞典」第1版である(写真3)。3048ページの分厚い辞書だが、これをまさにエイヤッとめくった。すると、いまでも信じられないのだが、一発で「Tao」という見出しのあるページが開けたのである。巡り合わせとはこのことだろう。

写真3:小学館の「ランダムハウス大英和辞典」第1版。Taoの見出しがある2649ページを開いたところ(上)。一番右のコラムの中間あたり(下)。

ランダムハウス第1版によれば、Taoの語義は次のとおりである(※2)。

[1](道教の哲理で)道:それによって万物が生起または存在・変化する宇宙の原理。このうち、[3]は老子の時代よりあとに、一種の新興宗教として生まれてきた道教の教えであり、老子の思想と直接の関係はない。[1]と[2]は、およそプログラミング言語を設計して世に問おうとしている研究者にとってはこの上なく背中を押してくれる語義である。しかもピタリ3文字だ。要するに、これから取り組もうとする新設計の言語にこれほど相応しい名称はほかにあろうはずがない。名前だけで、元気百倍になれる。これが縁で、老子の勉強を少しすることになってしまった。実際、このあと、同じTaoという名前でお互いにまったく異なる言語を3つ連続して開発することになったのである。

[2]道理、法則:人間活動または人間行動の合理的基盤。

[3]道:老子・荘子にはじまる中国道教の中心概念;この道を守れば不老長寿が得られるという。

英和辞典の好みは人それぞれだろうが、私は「ジーニアス英和」が好きである。英文を書くために英和辞典を使うことが多い私にはとても役立つ説明になっていて、例文も要を得ていると感じるからである。例文が多いということではランダムハウスの第1版もいいのだが、やっぱり重すぎる。

さて、このごろは重たい辞書を引くことがほとんどなくなった。ポケットに重さ30kg以上の辞書が格納できる電子辞書(確かに、電子辞典とは言わないなぁ)に移行したのである。しかし、電子辞書ではエイヤッができないし、周囲を見て何か気づくということも少ない。そんなわけで、自宅にはこれらの重い辞書がまだちゃんと保管してある。それに近いというか、連想を働かせることができたので愛用していたRogetのThesaurus(解説のない類語辞典のようなもの、写真4)は、私がときどきアップデートしているカシオの電子辞書から消えてしまった。なので、古い電子辞書も捨てられないし、紙の分厚いThesaurusも捨てられなくなった。しかし、最近は電子辞書すらあまり持ち歩かなくなった。インターネットで通常のことは調べがついてしまうからである。時代が変わったなぁと思う。持ち歩けない重い辞書の時代から、膨大な辞書にどこにても「囲まれている」時代になったのだ。

写真4:「Roget's International Thesaurus」。言葉を探すときにはかなり役に立つ辞書である。

辞典には引いたり、読んだり、運命サイコロにしたりなどいろいろな楽しみ方がある。しかし、辞典を作るのはさらに楽しい。さらに楽しいだけに、それに見合った、さらなる苦しみもある。前回の遺言状にも紹介した諸橋大漢和辞典の編纂にはどれだけの努力が費やされたのか、想像するだけで気が遠くなる。楽しまなくては絶対にやり遂げられなかったのではなかろうか。それでも「辞書に囲まれている」時代に自分で辞書を作るのは一考すべき価値がある、というか一言でずばり、楽しい。

遺言状第4回「コンピュータの中の妖怪」はいわば「ミニ妖怪辞典」の編纂であった。3名からなる臨時特殊科学分析斑はわずか2日間で23語の語彙を収集し、厳正かつ適切な解説を加えたのである。その間のテンションは相当にきつかったが、しかし一方で新しい発見を心から楽しんだ。

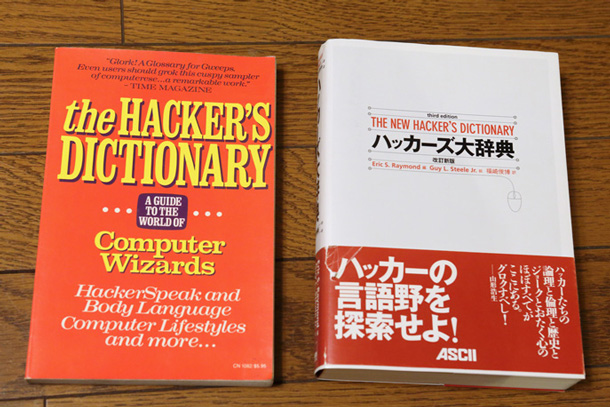

コンピュータ関係の楽しい辞書では「the HACKER'S DICTIONARY」が有名である(※3)。写真5の左に示したのは1983年版(初版、139ページ)で、著者にはGuy Steel Jr.やRichard Stallmanが名を連ねている。その後膨大な数の人の執筆が加わって、568ページの第3版が1996年に出ている。私は第3版は翻訳しか持っていない(写真5の右)。こちらのほうは677ページもある。よくぞ訳しました、と感服。

写真5:左がthe HACKER'S DICTONARY第1版、Harper & Row Publishers、1983年。右が同第3版の翻訳「ハッカーズ大辞典」、福崎俊博訳、ASCII、2002年。

HACKER'S DICTONARYとか妖怪辞典とか情報科学辞典といった、分野を限定した特殊な辞典は数多い(※4)。それとは違った意味での特殊な辞典の最右翼というか、元祖にあたるのがアンブローズ・ビアスの「悪魔の辞典」(写真6)であろう。これは悪魔についての辞典ではなくて、世の中の語彙に真に正しい語義をつけようとした最初の辞典である。100年以上前の本なので、時代背景などを知らないと分かりにくいところが多いが、100年以上前にキリスト教文化の中でこんな辞典が書かれたということ自体がすごい。

写真6:アンブローズ・ビアス、筒井康隆訳、「筒井版 悪魔の辞典」〈完全補注〉。講談社、2002年。さすが構想9年もかけた筒井版、それ以前の翻訳に比べてずっと読みやすい。原著は1911年にビアス自身が過去の連載をまとめた全集の形で出版された。

このほかにも「悪魔の辞典」と銘打った辞典が日本でもいくつか出版されている。しかし、実は出版の日の目を見なかった「悪魔の辞典」もある。40歳以上の読者でないと記憶がないと思うが、共立出版から刊行されていた「bit」というコンピュータ・サイエンス誌に、1985年4月号から、bitが休刊になる2001年4月号まで16年間にわたって「bit悪魔の辞典」としてコラム連載されていたものである。

この辞典の原著者はアレクセイ・ダリーデスカヤ・ヘコイタノワという、男だか女だか分からない名前のロシア人である。私も翻訳の一部を手伝ったが、実に正体不明の人物だった。その後、共立出版から辞典としてまとめて出版しようという案が出たとき、意味不明なところが多く、読解に苦労するこの辞典にちゃんと評釈、注解をつけようということになった。作業は途中まで進行したが、時代背景を色濃く写したこの辞典はますます意味不明になり、結局出版計画は棚上げになったままとなったのである。進歩あるいは退歩の激しい分野に関する辞書編纂には大変な苦労が強いられることを示すよい例になっている。

お蔵入りになった原稿には、タイトルが「情報処理技術の正しい体系化を目指した不滅の金字塔 bit悪魔の辞典 第2版」とある。第1版も出ていないのに、第2版と書いてあること自体がすでに怪しい。せっかくなので、約200項目のうち、2つだけ紹介しよう。文部省とか通産省という役所の名前が出てくるので、その古色蒼然さが窺えよう。

◎分散システム(Distributed System)

お金や危険を分散して効率を上げようというシステム。以下のようにいろいろな方式がある。

[1]マネー平等共有型マルチプロフェッサ・システム(UMA、Uniform Money Access)

その道の重鎮と思われるプロフェッサが何人かいるとき、誰か1人だけに予算をつけてプロジェクトを興すわけにはいかない。そこで、メイン・マネーを平等に共有するマルチプロフェッサ・アーキテクチャをとることが多い。しかし、このような構成では、マネー・アクセスの相互排除問題と成果報告の同期問題が難しく、また、成果発表会でどのプロフェッサに「トリ」を務めてもらうかなどプログラム作りに大変な神経を使ってしまう。文部省の科研費(※a)の運用はこのタイプが多い。

[2]マネー非平等共有型マルチプロフェッサ・システム(NUMA、Non-Uniform Money Access)

UMA型はマネーの共有がユニフォームであるが、マネーの総額が大きくなるNUMA型では、プロフェッサが2人以上でマネーを共有する小さなグループが複数個でき、それらがお互いに連係しあう形になる。実際には、グループの間でマネーの多寡をめぐる反目があったりしてプロジェクトは失敗することが多い。キャッシュ・マネーの管理はUMAよりも難しい。通産省が行った第五世代コンピュータ計画(※b)はこのタイプである。

[3]マネー分散型マルチレシーバ・システム(NORMA、No Receipt Money Acceptance)

永田町で主に首相・閣僚経験者たちによって採用されている危険分散システム。NUMAよりもさらに多くのマネーを処理するために、このシステムの構築には記憶力の弱い秘書や妻が何人も必要になる。

【評釈・注解】

巷間では、プロフェッサよりもはるかに矮小な概念であるプロセッサを多重化・分散化することを研究している向きもあるが、まだ尻が青い。強大な権力を持つプロフェッサをいかに効率よくおだてて機嫌をとるかが、日本株式会社での出世術であることを認識すべきである。さらにその上の最高権力者である政治家たちは分散システムの研究の鑑である。

尻の青い研究者たちが言っているUniform Memory Access、 Non-Uniform Memory Access、No Remote Memory Accessといった術語は、Moneyという最も重要な概念を安い黒ゲジゲジ(メモリチップ)ごときと混同しているがゆえに、実用的なインパクトをまったく持ち得ない。竹ヤブにメモリを捨てて誰が拾ってくれるというのだろうか。

※a:正式には科学研究費補助金。

※b:日本発の人口知悩マシンをPrologという言語をベースに作ろうとしたプロジェクト。Epilogはどうなったと、一時騒がれた。

◎ソフトウェアの良心論(Quantum Theory of Software)

世紀末の1999年、SUN(※c)が沈み、Apple(※d)が落ちるのを見た英国の化学者ニュートン(あのニュートンの子孫)は、ソフトウェアにも力学があることを発見した。彼はそれを4つの法則にまとめた。

[1]慣性の法則:すべてのソフトウェア・プロジェクトは外力が加わらないかぎりお金と人を食い続ける。

[2]加速度の法則:入力を与えられたプログラムは、その入力の量に従ってバグ発生の度合いを加速度的に高める(すべてのプログラムは入力されないかぎりバグを発生しない、ということが、この法則の系として容易に導かれる)。

[3]反作用の法則:ユーザからのクレームに対しては、必ず「そんなことはない」とか「それは仕様です」というレスポンスが返る。

[4]万有斥力の法則:コンピュータ会社相互の間には、おのおのの会社規模に比例し、かつお互いのセールスマンの平均ニアミス距離の自乗に反比例した排斥力が働く。

ニュートンの法則は多くの場合に、ソフトウェアに関する経験則に合致したが、これだけでは説明しきれない現象があることも知られていた。たとえば、1980年代末から観測されたOSF(訳注:Open Software Foundation。IBMとDECが中心となって運営している野外ソフトウェア運動)とSUN-ATT連合(訳注:Unix Berkeley Synesthesia Depressionという共通の病気にかかっていることによって結束している患者同盟)の間の巨大な排斥力は、内部に弱い結合力と、強い結合力があるといったある種の統一場理論を考えないとつじつまが合わないものであった。

これに解決を与えるきっかけとなったのはマックス・ブランクである。彼は、プログラム・ステップの水増しのために、空白行つまりブランク行を最大にする研究(※e)を行っていたが、そうした場合にも、ソフトウェア・エンジニアには空白行を一定以上にしないという最小単位の良心 h があることを発見した。これをブランクの貞操(※f)という。

これに引き続き、究極のコピーツールの研究を研究していたアインシュタイン(※g)が、驚くべき発見をした。それはすべてのプログラミング言語の速度がCを超えられないことである。彼のこの特殊相対論により、Cより速いと謳っていたturbo Cは公正取引委員会に摘発されることになった。彼はその後、ソフトウェアに関する諸問題がすべて、実はソフトウェア・エンジニアの働きすぎに起因していることに気がつき、ブランクの良心論と彼の特殊相対論を統合した新しい理論を提唱した。これは「みなさん、5時になりました。よい子は早く帰りましょう」という理論で、一般早退論と呼ばれている。しかし、これが統一場理論として完成するにはまだ時間がかかるようである。

【評釈・注解】

この項は、原著者が、Cより速いアセンブラという言語でプログラムを書いたために未来を一瞬垣間見たことに基づいているという。現代物理学の常識を超えているとか、これこそノーベル平和賞に相応しいとか、原著者が興奮してしまい、言っていることがよく分からなくなった項目である。

※c:SUN macrosystemsのことではない。念のため。

※d:リンゴはかじられてから落ちるのか、落ちてからかじられるのかに関する、フレーゲとヴィトゲンシュタインの一連の書簡論争は興味深い。

※e:この研究の過程で、プログラムの空白行を最大にすると、ビットマップディスプレイからの黒体放射が最大になるなどの有名な結果が出ている。これは従来の黒地の文字端末では理解できないことであった。マックス・ブランク研究所が2005年に発表したステルスプログラミング言語は、スペース、タブ、改行、ベル(Control-G)の4種類の文字だけからなる見えない言語である。4種類の文字があるので、0と1だけの二進法より短くプログラムが書けるので注目を集めている。ディスプレイに表示しても印刷しても何も見えないので、産業スパイ対策は万全である。達人はベルの音のリズムだけでプログラムの概略が分かるらしい。

※f:ブランクの定数ともいう。

※g:そういえば、1980年代には、不法コピーを可能にするハードを販売していた同名の怪しい会社があった。

この例だけを見ても分かるように、意味不明でありながらも、辞典という形で、真実を究めようとしたヘコイタノワには教えられるところが多い。辞典を作るということは自分なりに森羅万象を整理することなのである。(つづく)

※1:意識してなかったのに、なぜかここでは辞書という言葉になった。こちらのほうが物理感というか重量感を醸し出すニュアンスがあるからだろうか。

※2:ランダムハウス第2版は、第1版とまったく異なる辞典になった。第1版は英語版の翻訳に近いのだと思うが、語義が説明的である。第2版はどうも日本側の編纂が深く入ったのだろうか。一見して例文の数が減ったが、訳の日本語語彙は増えたと思う。ただし、Taoの語義は第1版より素っ気なくなった。確かに第1版のように説明されると意味はよく分かるが、翻訳にはちょっと辛い。

※3:「The Computer Contradictionary」という素晴らしいタイトルの本もある。

※4:Rubyの開発者として有名な笹田耕一さんからつい最近聞いた話だと、彼は高校のころ図書館にあったアルゴリズム辞典を読んでコンピュータ・プログラミングに開眼したとのこと。やっぱり辞典を読む人がいるのだ。

竹内先生への質問や相談を広く受け付けますので、編集部、または担当編集の風穴まで、お気軽にお寄せください。(編集部)

SNSシェア