【能登半島地震】奥能登で被災した当事者と、石川県でIT支援を続けるサイボウズ社員が伝える、現地の声

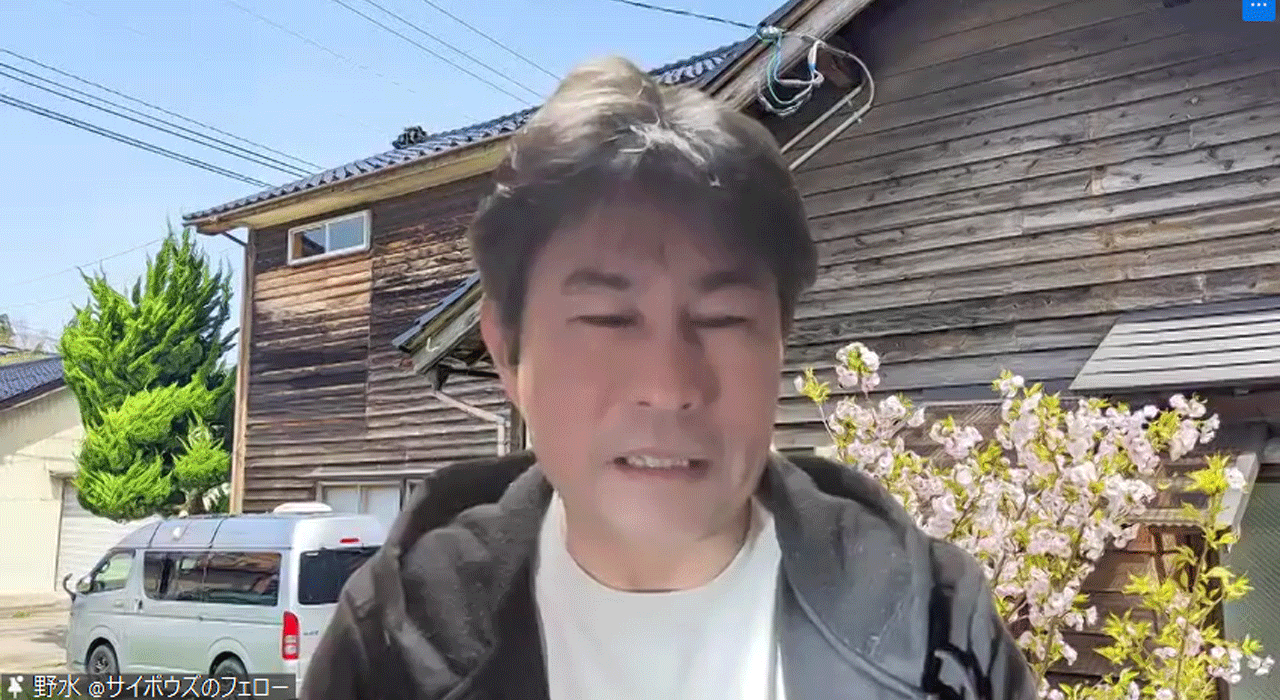

2024年1月1日に発生した能登半島地震。 奥能登在住のサイボウズフェロー野水克也は、現地で被災しました。

一方、震災や水害など自然災害が発災したとき、ITで支援しているサイボウズ災害支援チームの柴田哲史は、発災直後から災害対策本部に入りました。

発災直後の被災地はどんな状況だったのか? 災害支援の取り組みは? サイボウズ代表取締役の青野慶久が聞きました。

本記事は、発災直後の状況、災害支援の取り組みや課題を、当事者に伝えてもらうことで、社員一人ひとりが自分でできることを考えられるよう、2024年1月17日にオンラインで実施した全社向け報告会をもとに作成しました。

(※掲載情報はすべて2024年1月17日段階のものです)

奥能登で被災したサイボウズ社員

野水さんは被災され、柴田さんは現地の災害対策本部にいらっしゃいます。まずは発災から現在までの状況を教えてください。

野水 克也(のみず・かつや)。サイボウズフェロー。公益財団法人ほくりくみらい基金理事。サイボウズのエバンジェリストとして各地で講演、先端案件を支援。副業でビデオグラファー、DIYで奥能登の空き家リノベと自伐林業に挑戦中だったが、能登半島地震で全壊し金沢に避難。現在は復興支援活動に従事中

部屋中のものが落ちてきて、障子が外れ、窓ガラスが割れて、そのうち壁や天井が崩れてきて。

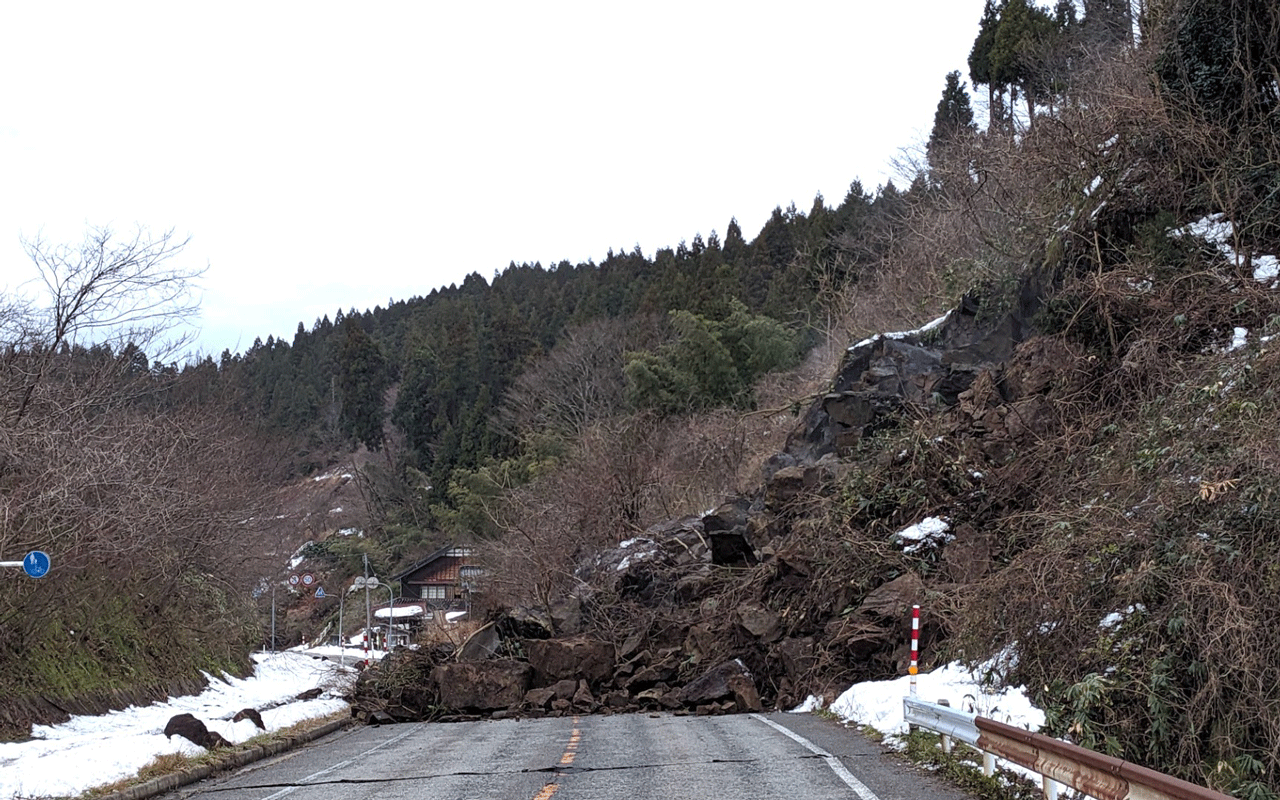

金沢につながる道路が山崩れと電柱の倒壊で完全にふさがっていて、反対方向の輪島に向かう道路も通れなくなっていたので、「あ、これは完全に陸の孤島になった」と思いました。

弟の迎えで金沢に来たあとは、サイボウズの災害支援チームとして、また地元のコミュニティ財団・ほくりくみらい基金の理事として、復興支援活動に民間側として関わっています。

サイボウズ災害支援チームは発災直後から災害対策本部で活動

大臣とはコロナ禍で一緒に動いていたことがあり、覚えていてくださったようです。現在は石川県の西垣淳子副知事のもとで被災者の復興生活を支援するチームにいます。

柴田 哲史(しばた・さとし)。サイボウズ災害支援チームリーダー。東日本大震災をきっかけに災害現場のIT支援に携わる。2020年よりサイボウズ災害支援プログラムの立ち上げを推進。被災地の災害ボランティアセンターのIT支援を実施している。近年は全国の都道府県社協との連携により、さまざまな地域に拡がっている

現場の自衛隊の状況を知るために使っているのがBuddycomというスマホ用のトランシーバーアプリです。話した内容や撮影した写真、話した場所(緯度経度)が地図上に記録されます。

孤立集落の状況把握に自衛隊がkintoneを活用

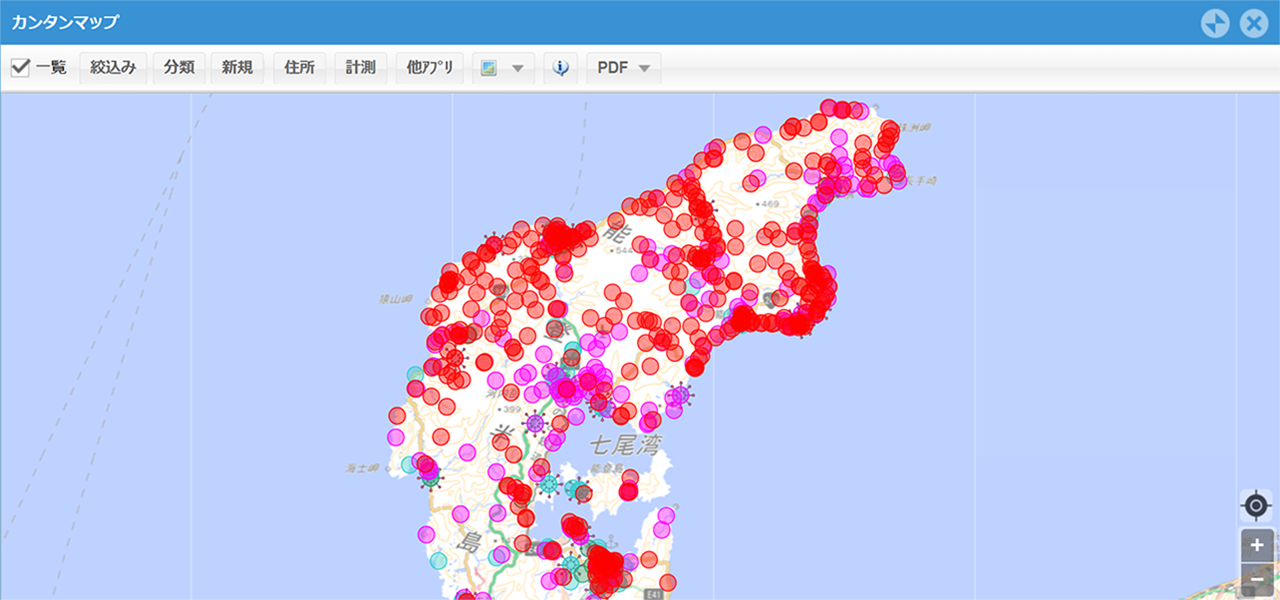

カンタンマップ(あっとクリエーション)のマッピング画面

kintoneに入力された情報とBuddycomからの写真や通信情報をもとに、本部では自衛隊の居場所を確認しつつ作戦を立てています。自衛隊と自治体、民間それぞれが協力しあったことで、現場にスムーズに浸透していきました。

今後は、孤立集落の発見と情報集約、災害関連死の防止、自治体支援、2次避難所での生活支援を頭に入れて、自衛隊、医療関係者、自治体職員、福祉関係者といった方々と相談しながら進めていきます。

サイボウズの災害支援パートナーの方々も案件を手伝ってくださっています。

青野 慶久 (あおの・よしひさ)。サイボウズ代表取締役社長。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年に現職に就任。著書に『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(PHP研究所)など

広範囲に広がる被災状況

今回は半島の端から端まで約70km、首都圏でたとえると千葉から八王子くらいの範囲全域が震度6以上、あくまで私が見た感覚ではありますが、輪島市と珠洲市では半数以上の建物は半壊または全壊といった状況です。

問題は道路で、能登の入口に至る道が一本しか使えないので、そこを片側交互通行でやっと通している状態でした。1月2日の時点で、輪島に至る道路は救急車と自衛隊の車で渋滞していました。

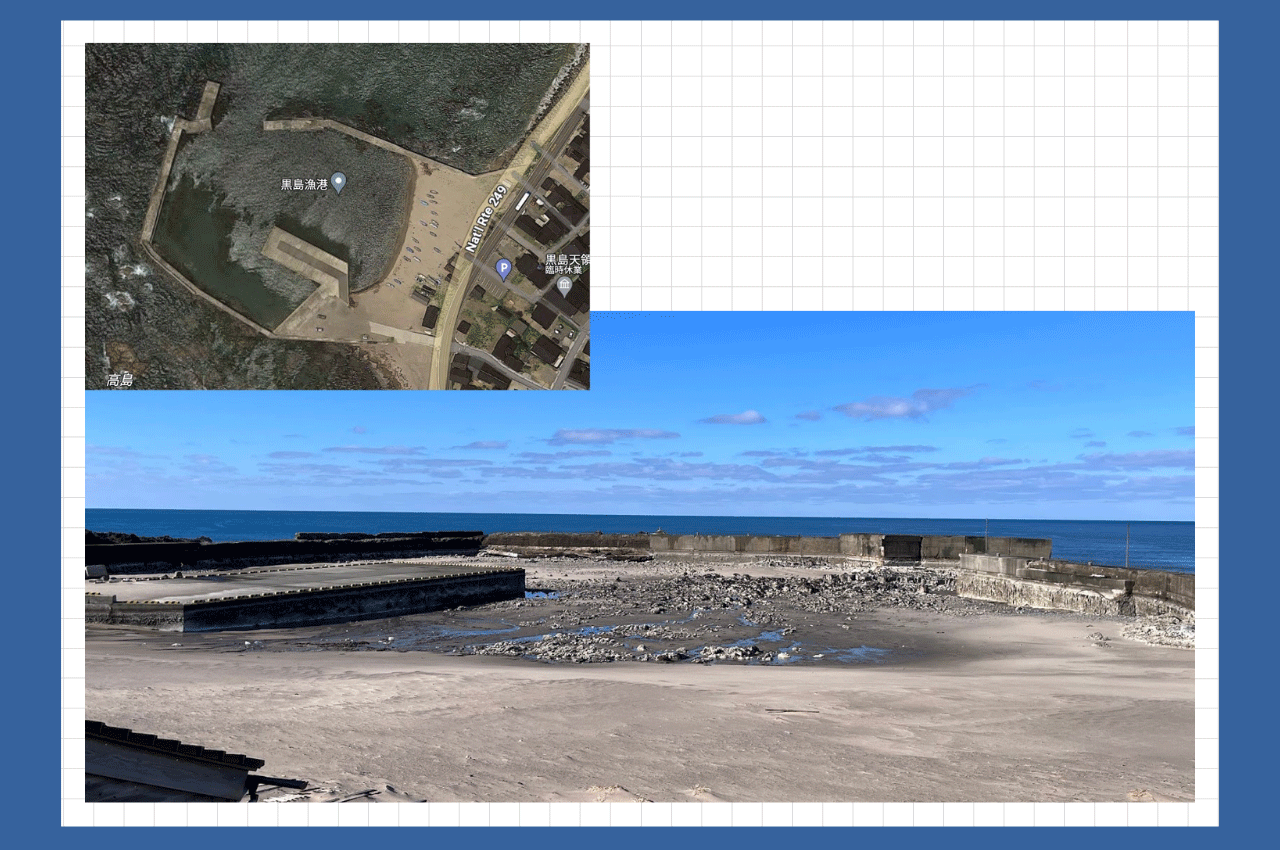

また、今回特徴的なのは海岸が隆起したことです。下の図の左上がGoogleの衛星写真で見た輪島市の黒島漁港ですが、現在の状況は下の写真のようにもはや震災遺構みたいになっています。ただ、これによって予想より津波の影響が少なかったという分析もあるようです。

今はやっと仮設トイレになりましたが、当初は和式しかありませんでした。和式で用を足せる人は半分くらいしかいないので、われわれのボランティアグループで洋式トイレを1つ作って持っていったりしました。

実態を把握するための情報は「あらゆる手段」で

そのネットワーク経由で撮影した写真や避難所の状況を県に送ったり、行方不明者の安否確認をしたりしています。それが今回の災害支援に使うkintoneの元データになっています。

被災地の情報を入力しているkintoneの画面

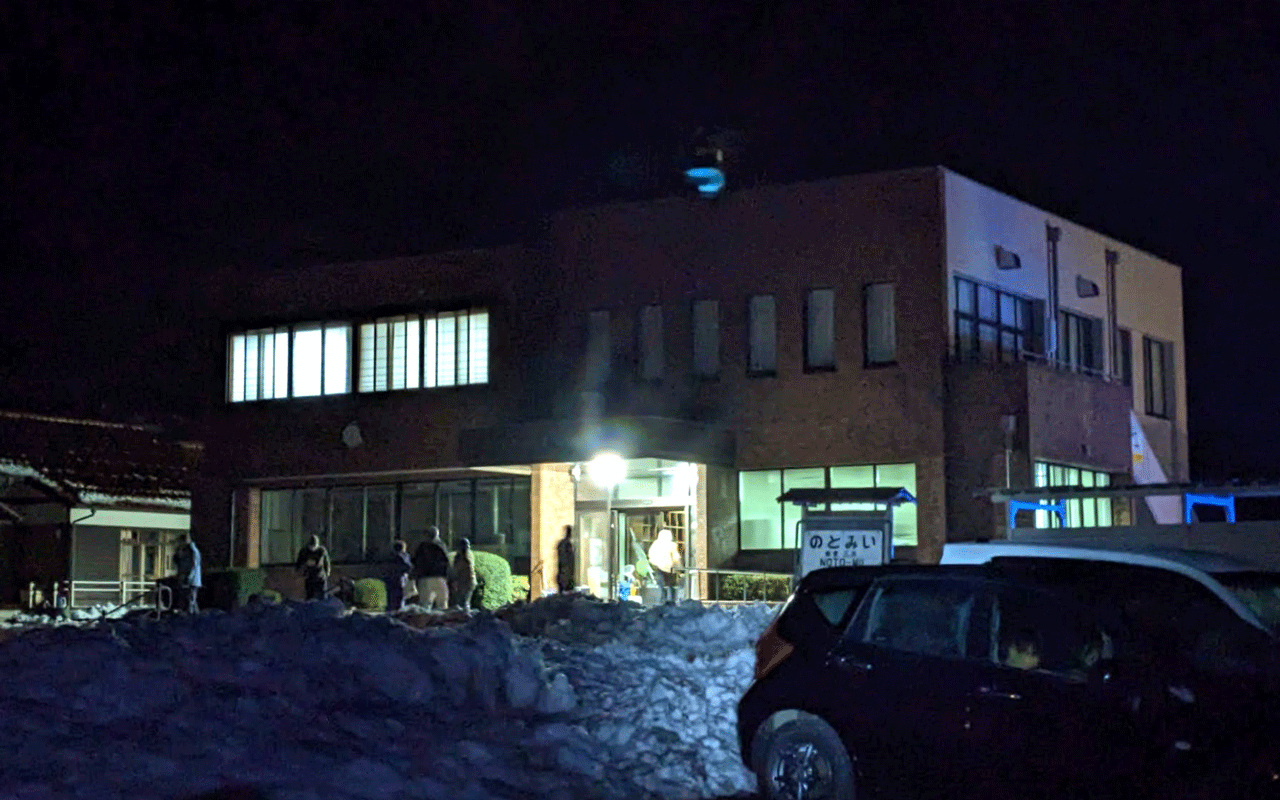

雪に覆われた避難所

能登の避難所のように周りに話す人がいる環境に比べると、たとえば加賀方面などに行って孤独になった人が震災関連死するケースのリスクもあります。

日ごろの準備が「発災直後からの対応」に

災害支援からの立場からすると、今まで、kintoneを使って被災地で構築してきた災害支援の仕組みがあったので、避難所の地図をパッと出したり、災害対応ポータルとしてkintoneのデモ画面を見せたりすることができました。そのおかげで、これで行こうとなったときに関係各所にすぐに展開できたのが良かったです。

個人の観点からはどうでしょうか。

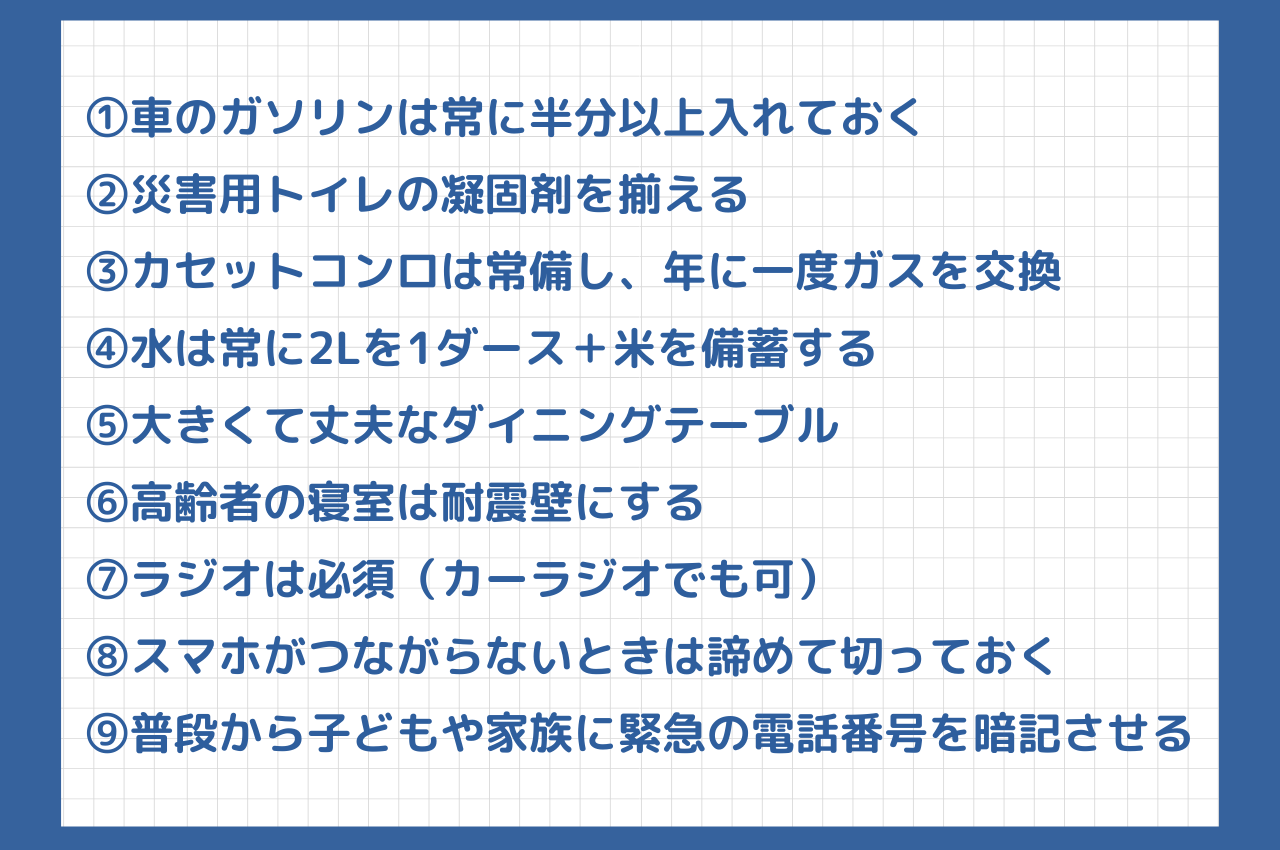

トイレについては、大事なのは凝固剤です。凝固剤がなかったらどれだけ袋をしばっても臭ってしまいます(②)

カセットコンロはガスが古くなっていると使えなくなってしまうので、年に一度は新しいものに交換してください(③)

また、お水と米を備蓄してください。これがあれば、1週間は大丈夫です。これも時々新しいものと、入れ替えてください(④)

高齢者の寝室については全部の壁を耐震壁にすると費用や手間が大変なので、寝室だけでも耐震壁にすると夜間に被災して崩れた場合でも隙間で生き残れる可能性が高まると思います(⑥)

それから、通信が不安定になるのでラジオは必須(です(⑦)

スマホは電波がつながらない状況で電源をオンにしたままだと、満タンのバッテリーが数時間でなくなります。半日に一回くらいつないでみて、つながらなかったらまた切るというのを繰り返しやるとよいでしょう(⑧)

電話番号については、今回、僕の携帯がたまたまつながったので、周りの人にも僕の電話を使ってもらいました。その時に家族の電話番号を覚えていない人が結構いました。自分の子どもや家族には、緊急連絡先の番号を絶対暗記してもらってください(⑨)

肉体的には疲れがたまっていると思いますので、お体には気を付けていただいて。なにか依頼したいことがあればどんどん頼んでください。

サイボウズも組織として動いていきますのでよろしくお願いします。今日はお2人とも、迅速なご対応とご出演をありがとうございました。

https://saigai.site/home/07saigai/

■サイボウズ災害支援

https://saigai.cybozu.co.jp/

■サイボウズ 令和6年能登半島地震の影響により被害を受けられた皆様へ

https://cs.cybozu.co.jp/2024/010704.html

SNSシェア

編集

小野寺 真央

サイボウズ式ブックス副編集長。メーカー、出版社勤務を経て、2022年にサイボウズ入社。趣味は読書・演劇・VTuber・語学勉強・ラジオ・旅行。複業で小説の編集をし、ラジオパーソナリティを目指している。