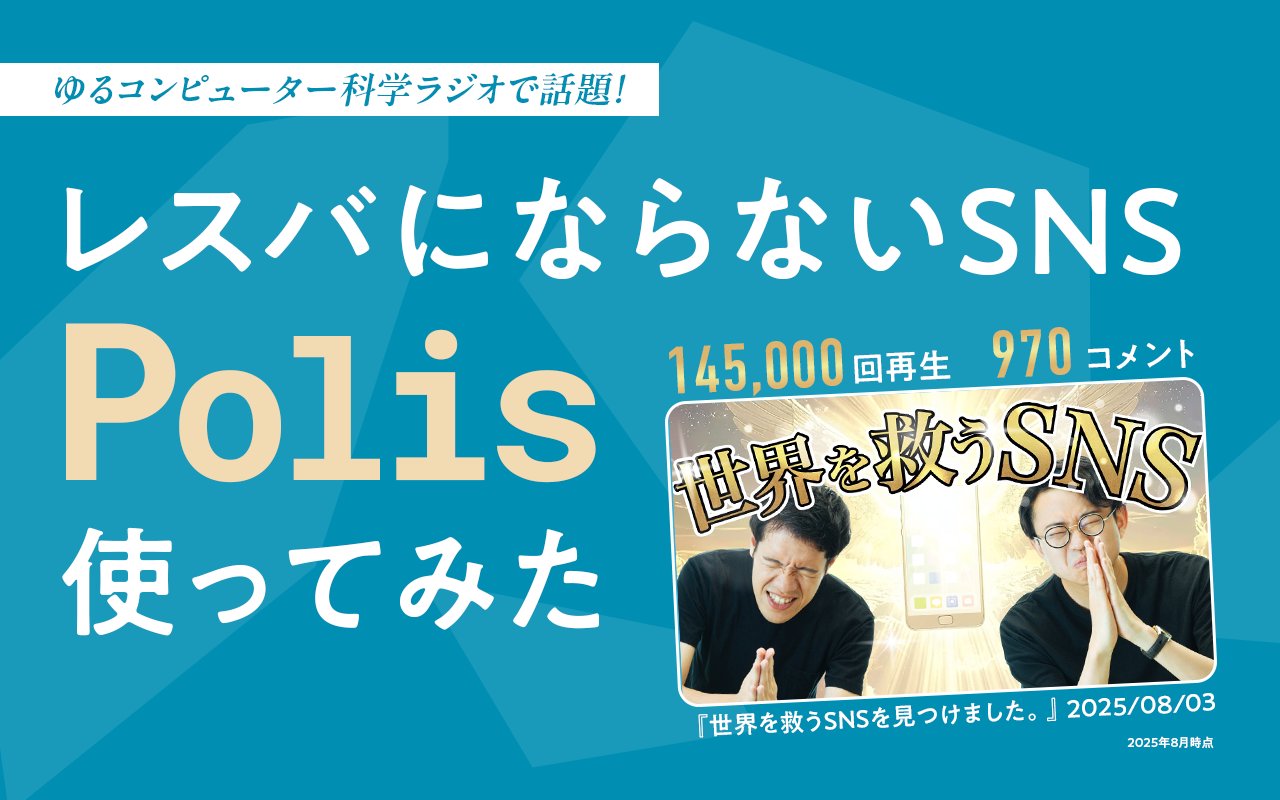

「ゆるコンピュータ科学ラジオ」で話題の“世界を救うSNS”、Polisを使ってみた

8月3日に「ゆるコンピュータ科学ラジオ」で公開された動画「世界を救うSNSを見つけました。」コメント数が970件を超えるなど大きな反響を呼んでいます。

サイボウズ式ブックスより刊行された『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』のプロモーションとして公開されたこの動画で「世界を救うSNS」として紹介されたのはPolis(ポリス)。最近過激なコメントが目立つXなどのSNSとは異なり、合意点を可視化できるツールです。

さっそく編集部でも議題を作成してみたところ、意外な発見が……。

今回は実際に使ってわかった、Polisの特徴や使い方のコツをご紹介。サイボウズ式編集部の山本と高橋と、『PLURALITY』の出版にも関わったサイボウズ・ラボ エンジニア 西尾 泰和(にしお ひろかず)の3人でお話します。

“世界を救うSNS”への反響がすごい

動画を視聴していただくと、この記事をより楽しめます

YouTubeのコメントは900件以上と、2025年8月現在「ゆるコンピュータ科学ラジオ」史上2番目に多いそうです。

ただ、実際にアカウントを作った方からはこんなつぶやきが……。

ログインしてみたけど真っ白で何も表示されない……

Polisには、既存のSNSのような「なるべく長くサービスに滞在させる」しくみが一つもなくて。最初は全然おもしろくないです(笑)。

議論のためにここに来て、回答だけして、すぐ帰る……という設計思想を感じます。

XやFacebookなどのように、不特定多数の人と出会ったり、つながったりすることを目的としていません。

あくまで意見を収集したり可視化したりするためのツールなんです。

使いはじめるハードルは高め

まず、全部英語。

Polisの設定画面。英語に慣れていないと「うっ......」となりそう

正確なグルーピングのためには、ある程度の数を出さないといけないらしいのですが、いい問いを立てられているか心配でした。

西尾さん、シードコメントを作るコツってあるんでしょうか?

一人で考えていると、どうしても視点が偏ってしまいますから、多様な人の発言を読んで育ったAIの視点はとても助けになります。

元の議論がすでにあるなら、内容を全部AIに入れて「この議論を参考にして、中立な立場で、賛成反対が投票できるような質問を30個作ってください」などのプロンプトを入れるのもよいと思います。

なんとか議題を立てられたので、恐る恐る、まずは社内にURLを共有しました。

回答が集まるまではつまらない……

どちらも600人以上*の方が回答してくださっています。*2025年8月15日時点

シードコメントを作成するとき、入湯税の論点を網羅できているか不安でした。でも、足りない論点をほかの回答者が追加してくれたんです。最初は不完全でもいいんですね。

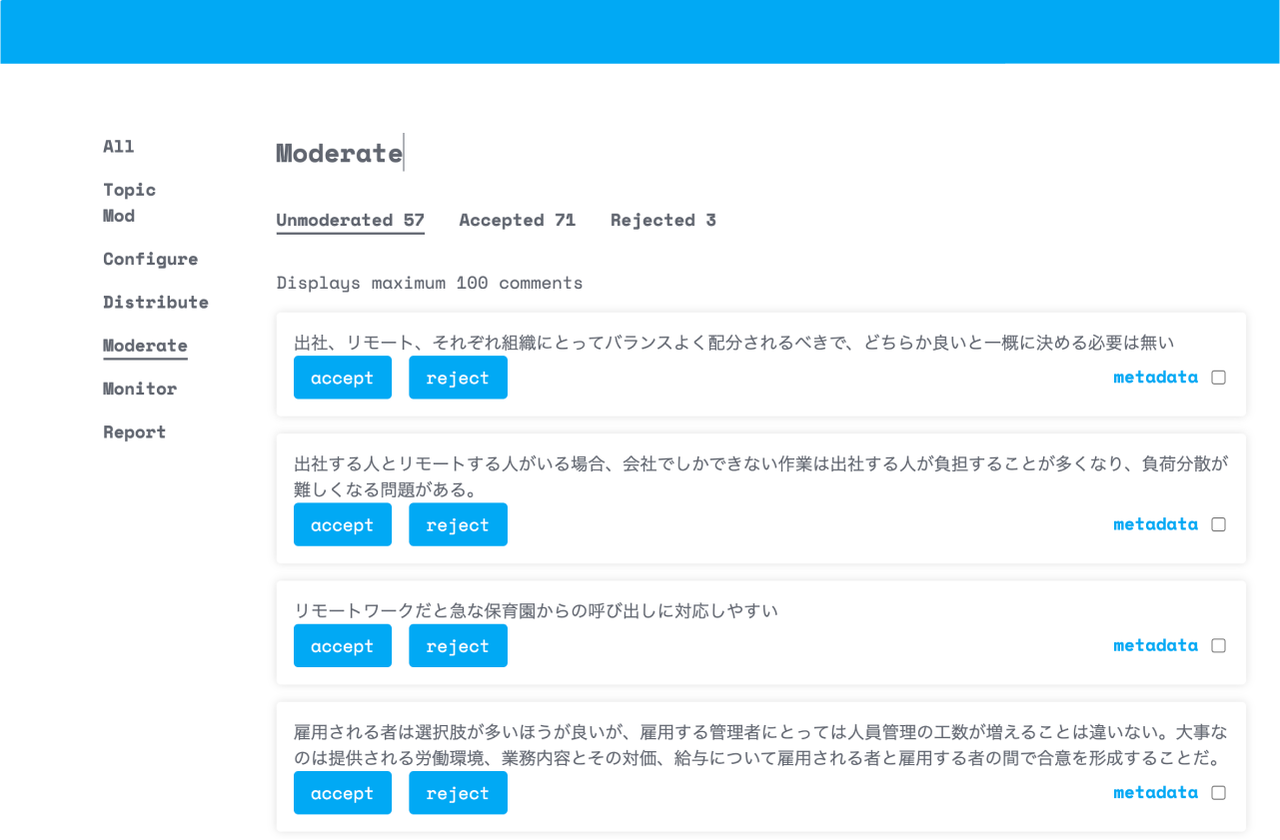

モデレーターは回答者からの追加質問を確認し、不要な質問は非表示できる。「Unmoderated」は確認前、「Accepted」はモデレーター確認済み、「Rejected」はモデレーターが非表示にした質問

回答結果のレポートを見ると「意外な気づき」が

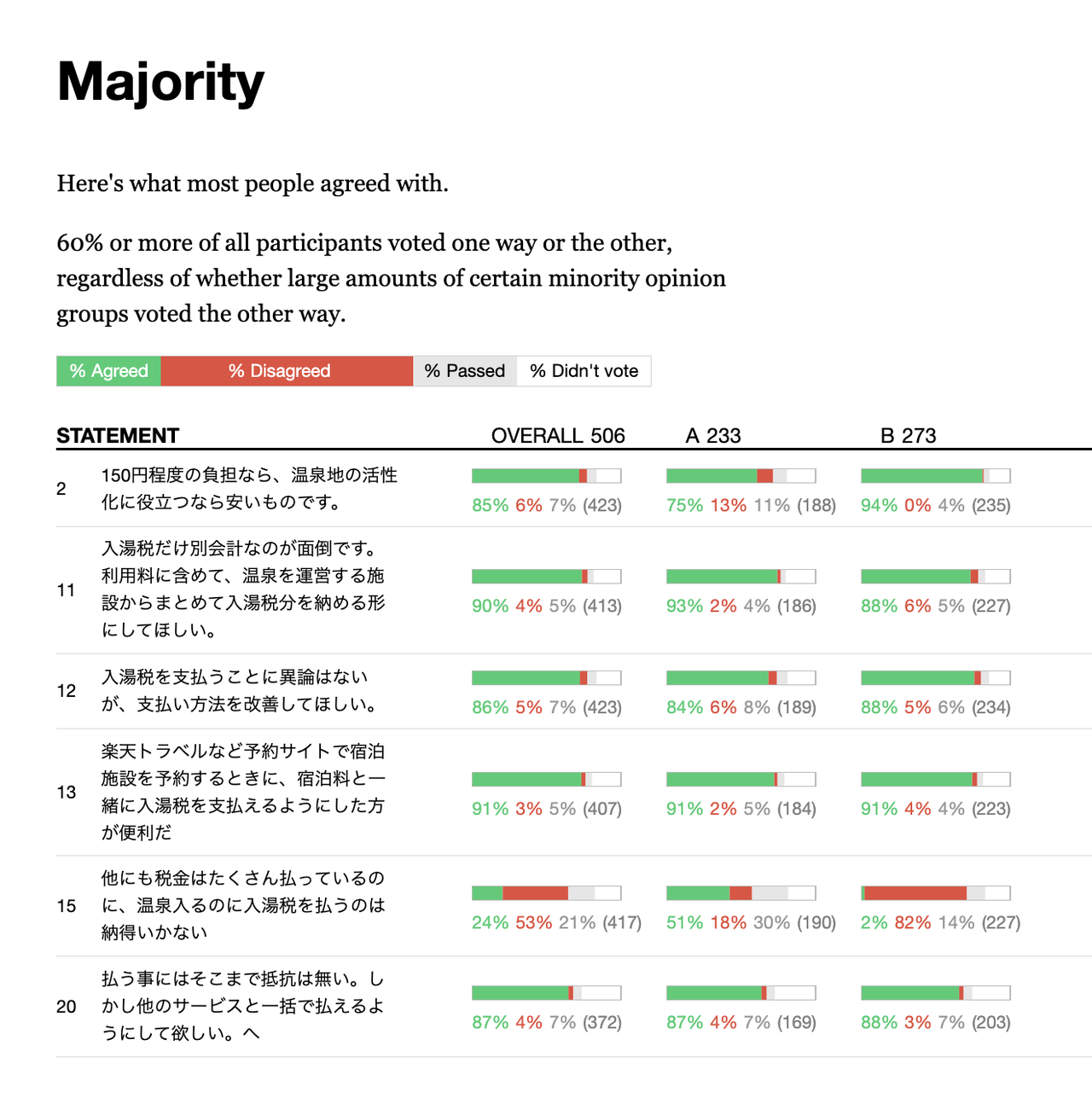

多くの支持を得た意見の一覧。回答者はAとBのグループに分かれたが、「温泉地の活性化につながるなら、150円程度の負担は安い」「施設利用料と別会計なのが面倒」などの意見は両方のグループから支持されている

これが見えないまま議論すると「150円ぐらい支払えよ」みたいな言い合いになりそうですが、「この点は合意できている」と可視化されたのはいいなと。

「金額が少なくても、透明性が低いので払いたくない」というのは重要なインサイトですよね。

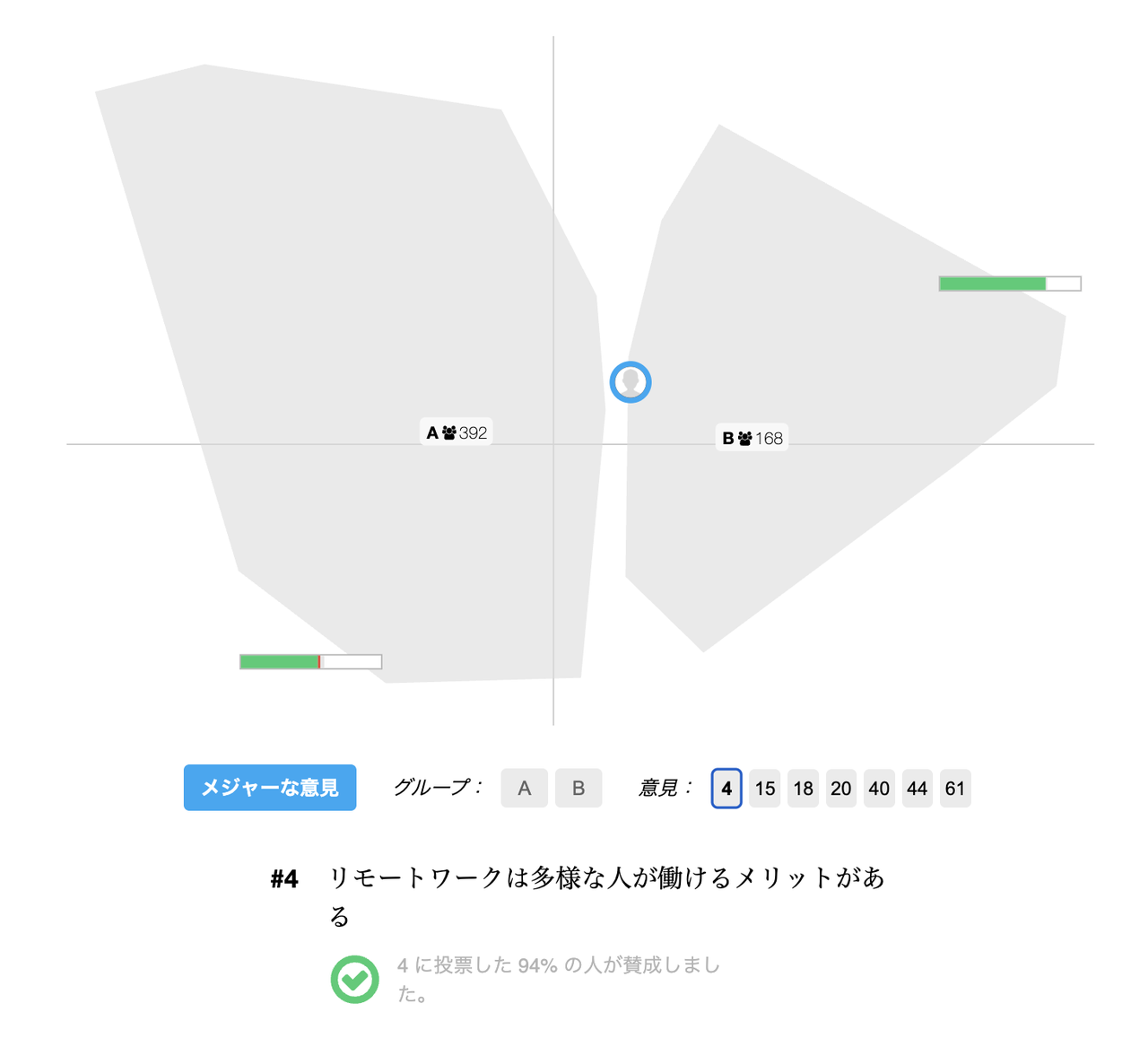

回答者はAとBのグループに分かれたが、「リモートワークは多様な人が働ける」「体調が悪い時に出社はつらい」「移動によるストレスが軽減される」などの意見は両方のグループから支持されている

でもメジャーな意見を見ると、「育児や介護と両立しやすい」とか「多様な人が働ける」などの、リモートワークのメリットは両グループとも理解していることがわかりました。

例えばAグループとBグループが争っていると思っていたら、実は3つ目のCグループがいたとか。

例えば、自分はリモートワーク推進派だと思っていたんですが、周りとの相対的な位置で見てみると、意外と出社寄りだった、という発見があったりしました。

リモートワーク議題のグルーピング結果。アイコンの位置を見ると、高橋がBグループ(リモート推進派)の中でも中立寄りに位置していることがわかる

モデレーターの負荷は大きい

回答結果から「賛成と反対の差が大きいか、大きくないか」を統計的にグルーピングしています。

2024年の衆議院議員選挙のとき、JAPAN CHOICEさんからリリースされた「世論地図」というサービスがあります。質問に答えていくと、各政党と自分の立ち位置が可視化されるのですが、これはPolisをベースに開発されました。

AIが各グループの説明する機能はPolisにはないので、わたしが追加で開発したのですが、先程ご紹介したChatGPTのプロンプトが使われています。

Polisを使う前後の段取りが重要

今回の回答してくださった方は、「ゆるコンピュータ科学ラジオ」さんの視聴者や、サイボウズ式の読者に偏っていそうです。

リモートワークの議題では、途中で「回答者がマネージャーかどうか」を問う質問が追加されていて、なるほどと思いました。

途中で「あなたは管理職である」の質問が追加された。レポートを見ると69%が「反対(=いいえ)」と答えていて、回答者は非管理職が多いことがわかった

そのあとで、学者・公務員・Uber・既存タクシーと、Polisで活動的だった市民参加者を招待して、公開討論会が行われました。

この討論会のアジェンダ整理にもPolisの結果が有用だったようです。

よい合意点を見つけるためには、事前に多様な属性の回答者を集めたり、可視化された意見を使ってさらに深掘りを進めたりすることも大切です。

「アジェンダの設定権限を民衆に解き放つ」

Polisは誰でも自由に質問を追加できるのがおもしろいところだと思います。シードコメントを専門家がきっちり作ったとしても、回答者に質問の追加を許すなら、質問のクオリティ維持は難しいですよね。

最終的な意思決定を行うまでには専門家のレビューが必要かもしれませんが、 多様な人の考えが可視化されて、新たな気づきの機会が得られるなら、質問項目の質は完璧でなくてもいいんじゃないかと思います。

会社や組織の意思決定の助けに

リモートワークは自分も当事者なので、分析しがいがあるし、その後の展開も考えたくなりました。

自分が興味あるテーマ、知りたいテーマで議題を立てる方が、活用しやすそうだなと思います。

サイボウズは社内のkintone上でさまざまな議論が行われていますが、名前を出して議論する場では「素直な意見」が出にくくなってしまっているかもしれない。

Polisのような匿名のシステムでみんなが素直に本当の気持ちを出せるようになったら、「みんな実はこう思ってたんだね」と知るきっかけになるのかもな、と思いました。

Polisは賛成と反対をポチポチするだけでなので、まだ言語化されていない気持ちを汲み取りやすくなると思います。

「我が社の出社方針どうする?」など、全社的な判断をするときに広く意見を募ることで、従業員の納得感を高められそう。

西尾さん、やりましょう。システム作ってください!

SNSシェア

執筆

山本 悠子

新卒で大手メーカーで勤務したのち、2016年にサイボウズへ入社。製品プロモーションやWebディレクションの経験を経て、サイボウズ式編集部に。組織づくりや働き方に興味があります。

編集

高橋団

2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。