防災とIT

すべての人が判断できる情報を迅速に届ける。「NERV防災アプリ」が人に寄り添うITで、社会インフラになるまで

「日本をもっと安全にする」。そのために、命を守る重要な情報の配信を国内最速レベルで実現しているのがITセキュリティベンチャー、ゲヒルン株式会社です。

2010年、突然登場したTwitter(現X)の防災情報アカウント「特務機関NERV(ネルフ)」。これを運営するゲヒルン株式会社は、2019年に「特務機関NERV防災アプリ(以下、NERV防災アプリ)」をリリースしました。現在、アプリのダウンロード数は744万(2025年8月時点)を超え、防災情報を届ける社会インフラへと成長しています。

この背景にあったのは、「人に寄り添うIT」という考え方です。災害発生時に最適な情報を届けるために、どのような試みが行われているのでしょうか? ゲヒルン株式会社の代表取締役・石森大貴さんと専務取締役・糠谷崇志さんにお話を伺いました。

情報だけでは人の命を救うことができない。重要なのは「判断」

石森大貴(いしもり・だいき)。ゲヒルン株式会社 代表取締役。宮城県石巻市出身。10歳からプログラミングを始め、12歳でレンタルサーバーサービスを開始。2010年7月にゲヒルンを設立。@UN_NERVで防災情報を発信。2019年にNERV防災アプリをリリース。一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 理事

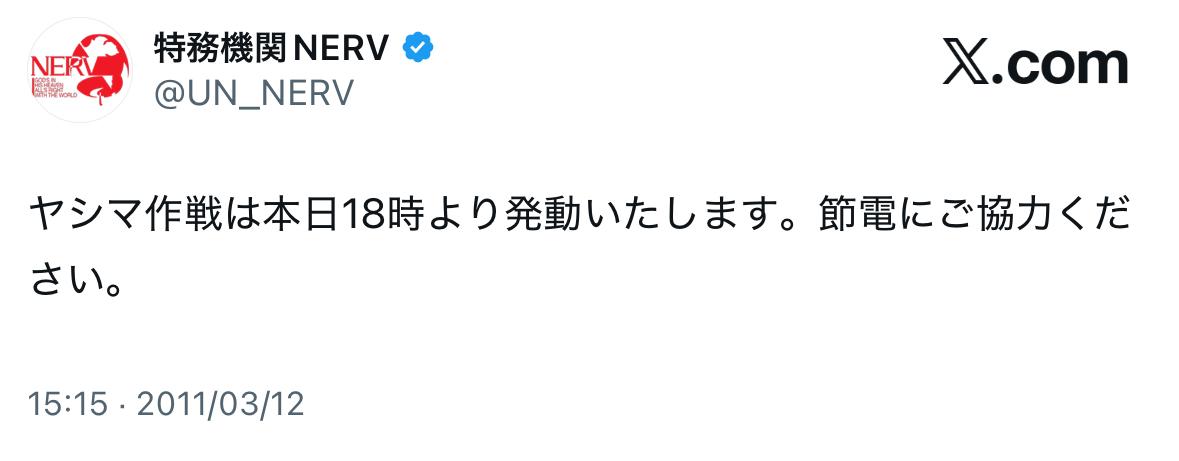

当初は、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン(通称・エヴァ)』の作中で脅威となる「使徒」に立ち向かう組織「特務機関 NERV」をモチーフに、現実の台風や地震を使徒になぞらえてツイートするという、エヴァファンならではの発想から生まれた趣味アカウントだった。 東日本大震災時には同作に登場する、日本全土から電力を集める「ヤシマ作戦」として節電行動を呼びかけ認知を拡大

糠谷崇志(ぬかや・たかし)。ゲヒルン株式会社 専務取締役。中学1年のとき、現ゲヒルン代表の石森さんが提供していた無料レンタルサーバーサービスを契約したことがきっかけで石森さんと意気投合。ウェブデザイン、サービスデザインのUI/UXを一手に引き受け、ゲヒルンのデザインの礎を築く

実際、宮城県では最初に6メートルの大津波警報が出ていて、伯母の職場の屋上はその高さを超えていました。だから、予報通りなら逃げ切れるはずだった。でも、津波到達時には警報が10メートル以上に更新され、津波にのみ込まれてしまったんです。

ゲヒルン社内には、エヴァを想起させる備品(上)も。名称や意匠の使用については同作品の著作権を管理する制作会社・カラーから許諾を得ている。エヴァ30周年の際には、同社と共同で「特務機関NERV指定防災備蓄品計画」(下)を企画した

防災データを扱うことの難しさ

「NERV防災アプリ」では、災害情報をどのように取得しているのでしょうか?

でも、そのデータは形式や品質などの部分で課題が多く、そのまま機械的に処理すると大抵うまくいかないんです。

だから、各省庁と調整して活用しやすい形にしてもらったり、僕らエンジニアが元データの間違いを見つけたら、「仕様ですか、不具合ですか」と確認して、必要なら修正してもらったりすることもあります。

たとえば、河川コード(個別の河川を特定するための番号)は省庁ごとにバラバラなので、そのままでは正しく処理できません。そこで僕たちがすべてを統合した「統一河川コード」をつくり、各省庁のデータを利活用できるようにしています。

でも、課題だらけで扱いが難しい防災情報にチャレンジできることこそ、「エンジニアリングの醍醐味」でもあります。

判断をうながす情報をデザインし、いち早く届ける

たとえば、気象庁から「沖合で20センチの津波を観測」というデータが来ても、「沖合で高い津波を観測しました」と言い換えるんです。沖合で観測された20センチの津波は沿岸に到達すると2メートルくらいになりますが、全員がそうなることを想像できるとは限らず、逃げ遅れる可能性もあるので。

端末設定や通信環境で差はあるが、早い場合は緊急地震速報の発表から1秒以内にスマホに通知が表示されることも(画像提供:ゲヒルン株式会社)

ただ、そういう工夫を知らない人の中には、災害支援という人の寄り添いを感じさせる言葉と、ITという無機質な印象を持つ言葉の組み合わせにギャップを感じる方もいそうです。

たとえば飲食店などで、これまでは受付で人に案内してもらっていたのに、「何番にお進みください」と画面表示で案内されるようになったとしましょう。これだと、不明点があっても店員さんに気軽に聞けませんよね。そのときにお客さんが困らないよう、いろんな改善策があるはずです。

誰もが自分に合った手段や形式で情報にアクセスできるように

ただ、カスタマイズ性は叶えてあげられない一方で、誰でも重要な通知を受け取れるシンプルさを確保しました。そのバランスをとることで、使い心地をよくしています。

インターフェースは、ダークテーマ・ライトテーマのいずれも選択可能。石森さん自身に緑と赤が見分けにくい色覚特性があり、自身でも見やすい配色、かつ一般的な色覚型でも見やすい配色を選べるようにした(画像提供:ゲヒルン株式会社)

たとえば、大雨特別警報では、「特別警報が発表されました。最大級の警戒をしてください」と音声で伝える仕組みです。

実際、災害を伝えるニュースを見ていたら、運転手のドライブレコーダーに記録された映像が流れたのですが、このアプリの通知音声が入っていて。期待通りに情報が届いたことがわかりました。

そのほかにも、ユーザーが増えるほど維持費は膨らみますし、データ利用料などもかかっています。だけど、災害時に邪魔になるからと広告は一切入れていません。そもそも、アプリ単体で収益化する事業計画は立てないままリリースしたんです。

「あのとき、このアプリがあったら、どんなによかっただろう」といまでも思っているんですけど、今年7月30日の津波警報(※)で、家族から「NERV防災アプリの情報を見て、山の上に避難したから無事だよ」という連絡が来て。

いち早く情報を届けて、避難の判断をしてもらう。それが僕のずっとしたかったことなので、もうそれだけでよかったなと思っています。

※ロシアのカムチャツカ半島付近を震源とする地震によるもの

進化させた防災システムの仕組みを、次の世代につないでいく

各火山地域での防災対策を検討する「火山防災協議会」の中には、データが整備されていない協議会もあり、すべてのデータを入手するのが難しい状況です。

そこでいま、必要なデータを各協力機関とつくりながら、国の防災情報の改善にも取り組んでいるところです。

震災の記憶が時間とともに風化しないよう、昔の人たちは「自然災害伝承碑」という石碑に災害の様相だけではなく、悲しみや悔しさ、失敗を刻んで、次の世代に伝えてきました。

いまは、情報がリアルタイムで手元に届く時代です。2007年から始まった緊急地震速報に続く形で、情報伝達の仕組みはどんどん進化しています。いまではアプリで的確な情報をリアルタイムに届け、避難の判断に役立てられるようにもなりました。

これからも、すべての人の判断に役立つ情報をより迅速に伝えられる防災システムの仕組みを開発して、次の世代の人たちに残していけたらいいなと思っています。

企画:小野寺真央(サイボウズ)執筆:流石香織 撮影:小野奈那子 編集:モリヤワオン(ノオト)

サイボウズ式特集「防災とIT」

災害大国、日本。平時における防災に加え、災害が起きてからの支援活動はとても重要です。本特集では、ITで防災や災害支援活動を行う会社や団体の取り組みを通じて、防災とITの今をお届けします。

SNSシェア

執筆

流石 香織

1987年生まれ、東京都在住。2014年からフリーライターとして活動。ビジネスやコミュニケーション、美容などのあらゆるテーマで、Web記事や書籍の執筆に携わる。

撮影・イラスト

編集