災害の現場にて、IT技術の活用が徐々に進んでいます。イレギュラーな状況が重なる被災地で、ITにできることとは、いったいどんなことなのでしょうか。

「何より大切にしているのは、被災地の困りごとファーストであること。僕は、すべてをITにする必要はないと考えているんです」

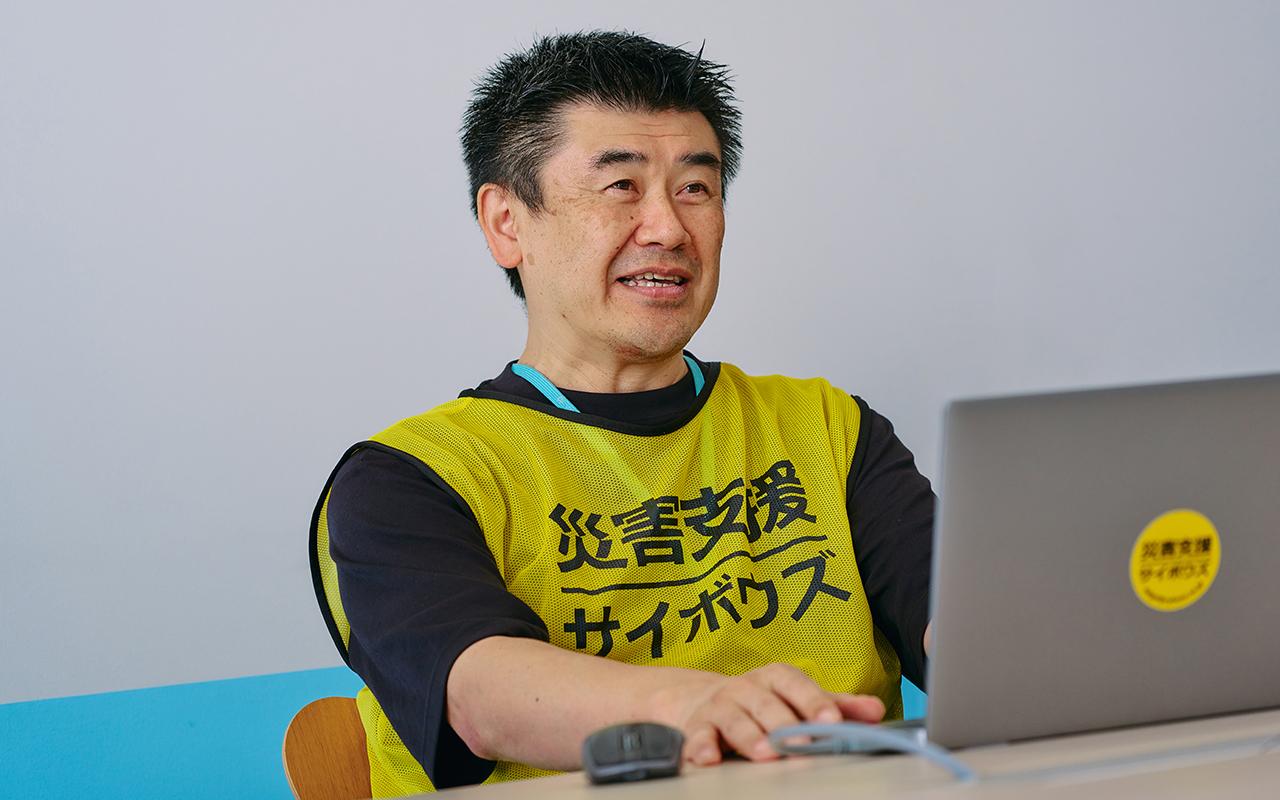

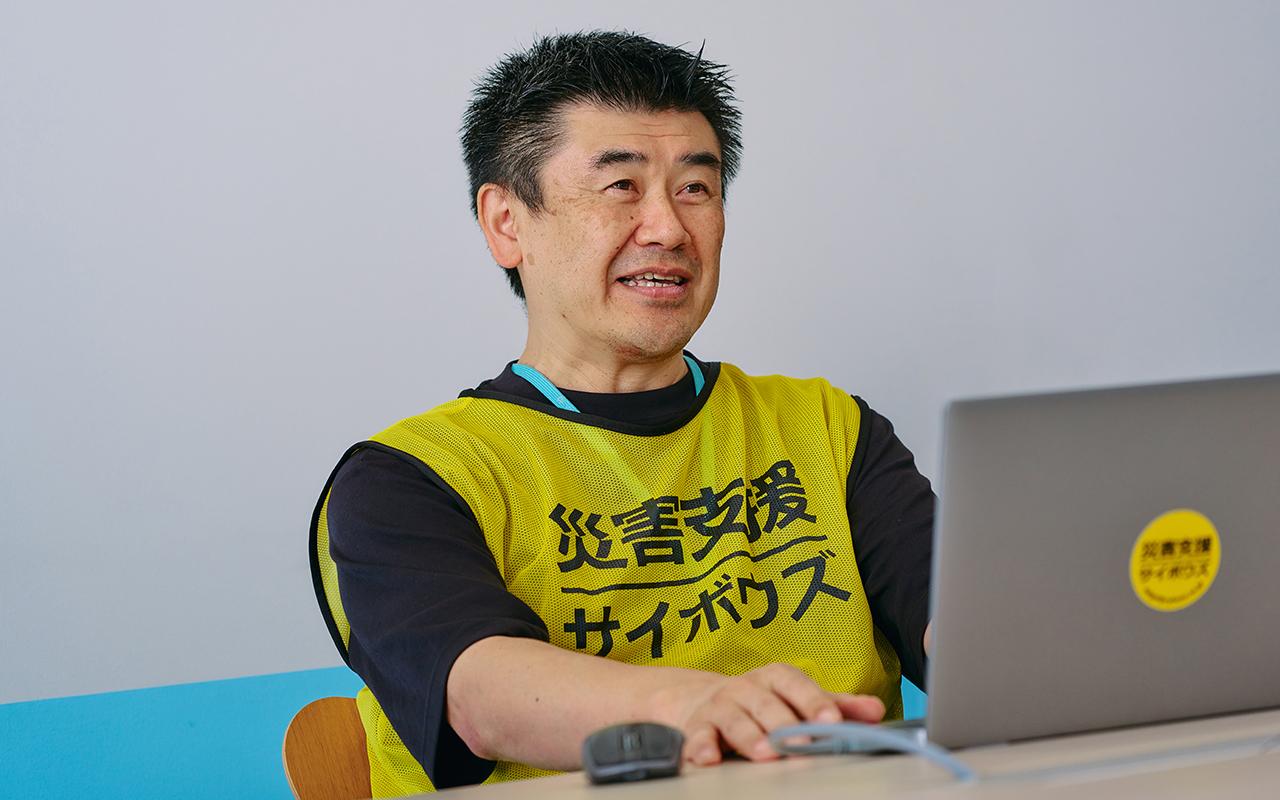

そう語るのは、サイボウズ災害支援チームリーダーの柴田哲史。kintoneを活用した具体的な取り組みや、被災地支援における心構えについて、話を聞きました。

「これなら使えるかも」災害現場での口コミで広まったkintone

小野寺

まず、サイボウズが行っている災害支援について教えていただけますか?

柴田

ライセンス、パートナー、チームの3つを柱とする

「災害支援プログラム」を展開しています。全国各地の自治体や、社会福祉協議会(社協)が運営するボランティアセンター、避難所のICT活用を支援することがメインです。

2011年の東日本大震災以降、熊本地震(2016年)、西日本豪雨(2018年)、能登半島地震(2024年)など、のべ30を超える被災地で活動してきました。

柴田 哲史(しばた・さとし)。サイボウズ災害支援チームリーダー。東日本大震災をきっかけに災害現場のIT支援に携わる。2020年よりサイボウズ災害支援プログラムの立ち上げを推進し、被災地の災害ボランティアセンターや避難所のIT支援を実施。近年は全国各地の自治体や社会福祉協議会との連携により、さまざまな地域に拡がっている

小野寺

被災者の支援をする方に対する活動がメインなんですね。3つの柱とは、具体的にどのような内容でしょうか?

柴田

ライセンスは、災害の復旧復興にかかわる団体・組織を対象に、kintoneをはじめサイボウズのすべてのクラウドサービスを半年間無償で提供するものです。

次に、パートナーとして約20社の企業と連携し、各社のサービスを被災地の団体・組織に提供していただいています。

最後にチームについて。社内の災害支援チームには現在40人の有志が登録し、被災地支援を行っています。

小野寺

なるほど。ところで、kintoneが被災地で使われ始めたきっかけはなんだったんですか?

柴田

熊本地震の被災地支援で活用したのがはじまりでしたね。

当時大きな被害を受けた南阿蘇村は、橋が崩壊するなど交通網への影響が大きく、大分県竹田市から大型バスにボランティアの方々を乗せて、山を越えて支援に向かうことになっていたんです。

ただ、ボランティアさんが1日に何人くらい来てくれるか、まったく読めなくて。そこでkintoneでボランティア活動の予約の仕組みを作ったんです。

それまでは多めにバスを手配していたのですが、kintoneで人数が大体わかるようになったので、必要な台数が予測できるようになり、経費の削減につながったと聞きました。

小野寺

現場の状況に合わせて、kintoneの活用がはじまったんですね。

柴田

熊本地震の際にこの仕組みを提供してから、ボランティアセンターのみなさんが「これは使えるぞ」と口コミで広げてくれて、各地にじわじわと広がっていきました。

小野寺

口コミで!?

柴田

社協は全国各地にあり、横のつながりも強いんです。さらに災害の現場には、日本各地から社協のスタッフさんが応援に入ります。そこで実際にkintoneを触っていただいたことで、手応えを感じてもらえたのかなと。

被災地のニーズをくみとり、少しずつ磨き上げる

小野寺

その後、どのように被災地で展開されていったんですか?

柴田

熊本地震以降は、はじめにボランティアの「事前予約」「活動予約」「当日受付」を整えました。

小野寺

まずボランティアを管理する仕組みができたんですね。

柴田

ボランティアの人数が把握できないと、スムーズな支援活動が難しくなってしまいますから。たとえば「事前予約」では、ボランティア希望者がフォームに入力した情報を、一覧で見られるようにしたんです。

人数の把握はもちろん、参加予定者への連絡などもkintoneから一括でできるようになりました。

「災害ボランティアセンター運営システム」の画面

柴田

次に、2021年に起きた熱海市の土石流災害の際に「ニーズ管理」を導入し、大体のパッケージが完成しました。

小野寺

ニーズ……とは、被災者の要望のことでしょうか。

柴田

そうです。被災地のボランティアセンターでは、「家が床下浸水してしまった」とか、「こんな物資が足りていない」などの困りごとを把握する業務があります。

被災者からセンターに電話がかかってきたり、社協の職員が聞き取りにいったりしているのですが、紙の「ニーズ票」に手書きで管理する被災地が多かったんです。

熊本地震の際、とある災害ボランティアセンターでは2000枚くらいの紙が散乱していました。

小野寺

それはすごい量ですね……!

柴田

紙での管理は、必要な情報を探し出すだけでも一苦労ですし、情報共有にも手間がかかります。それを解決するために生まれたのが、kintoneの「ニーズ管理」データベースです。

小野寺

具体的にはどんなことができるんですか?

柴田

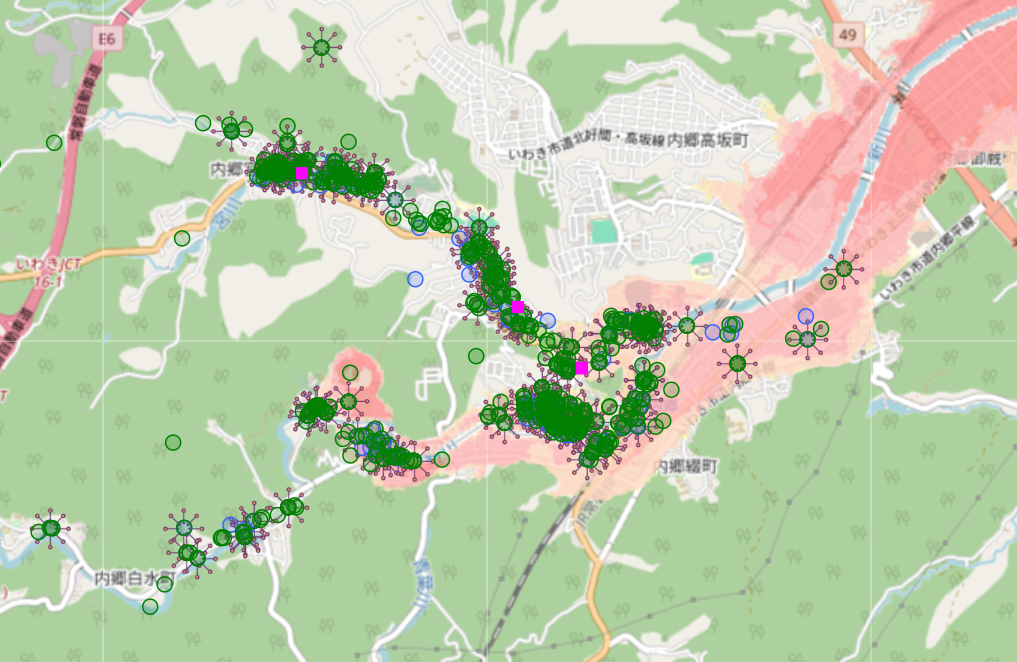

kintoneに、被災者から寄せられたニーズの内容を入力していきます。

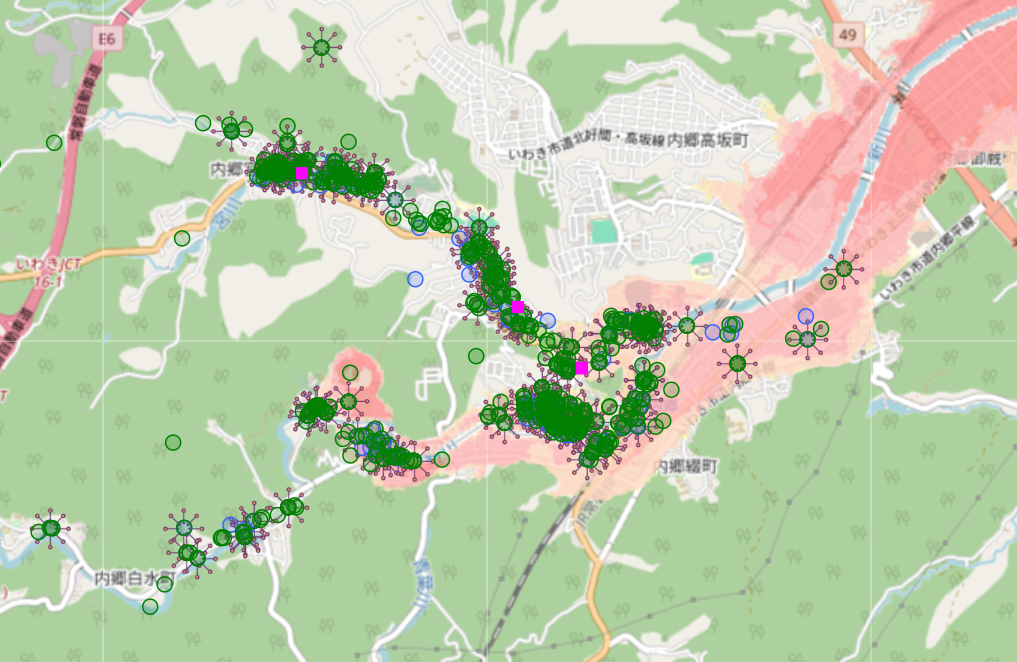

このとき、問い合わせのあった住所なども合わせて入れておく。こうすることで、被災状況をマップで可視化でき、どういった地域にどういったニーズが集中しているのか一目でわかるようになりました。

ニーズ管理アプリの一例

柴田

以降、これらの機能を「災害ボランティアセンター運営システム」パッケージとして展開し、2023年に起きた福島県いわき市の豪雨災害の現場でさらに使いやすくアップデートしました。

すべてをITで解決しようとしない。災害支援におけるデジタルとアナログのバランスとは?

小野寺

毎日の支援活動に追われる被災地でITを新たに活用してもらうのって、ハードルが高そうな気がします。実際のところ、どうなのでしょうか。

柴田

そうですね。ITに不慣れな方も多いので、複雑なシステムは使ってもらうのは難しいです。

事前に作り込んだ災害支援のITのシステムを提供するという手も考えられますが、そうすると現場の状況に合わないことが多い。

小野寺

災害に再現性はないですし、その場その場で必要なツールも変わってくる……。

柴田

そうなんです。事前に想像してシステムを作り込んでしまうと、結果的に使わない余計な機能を搭載してしまうこともありえます。

それで現場で活動する方々が使いこなせないまま、1週間くらいするとホコリを被ってしまう……ということがさまざまな被災地で続いていました。

小野寺

そうならないために、柴田さんが心がけてきたことはありますか?

柴田

災害支援の現場で働くみなさんの困りごとをピンポイントで捉え、それをITの力で解決することを意識しています。

システムによってその悩みが改善されれば、みなさんにも「これならいける」と実感してもらえますから。

そうすると「こういうことはできないか?」と相談してもらえるようになるので、それをもとにkintoneの「災害ボランティアセンター運営システム」をどんどんブラッシュアップしていきました。

柴田

それから、僕はすべてをIT化しようとは思っていないんです。

現場ではあえて、ITを活用するアイデアを却下することもあります。

小野寺

そうなんですか! IT化が逆に現場の障壁になることもある……ということでしょうか。

柴田

なにからなにまでデータベースで管理すると、逆に仕事が増えてしまうこともあるんですよね。

たとえば、「スコップなどの資材を被災者やボランティアに貸し出す際に、誰に貸したかバーコードで確認するkintoneのシステムを作ろう」という提案が上がったことがあります。

でも、そこまで管理し始めると「あれがない、探しに行かなきゃ!」となり、結果的に現場の負担が倍増してしまうリスクがある。資材はなくなることも多いので、「その辺は割り切っていこう」と。

小野寺

現場の負担を増やすことなく、困りごとを解決するのを一番大事にしているんですね。

柴田

はい。被災者の困りごとを解決することが最重要です。そして、被災者支援を行うスタッフさんが、いままで手作業で頑張りすぎていた部分があるので、ITを活用して時間の余裕を作ってあげることを大事にしています。

困りごとの把握で大切なのは、「悩んでいる人の声を聞かないこと」!?

小野寺

とはいえ、kintoneは自社製品でもあり、「活用してくださいね」という営業に見えてしまうこともあるのでは……?

柴田

いえ、悩みをきいたとき、僕は「kintone」という名前すら言わないです。現場の助けになるなら、kintoneじゃなくても全然いい。

実際、現地ですでに使われているITに関しての困りごとにも対応しています。

小野寺

あくまで困りごとファーストなんですね。実際、どんな対応をしてきたんですか?

柴田

過去によくあったのは、プリンターの設定です。被災地では資料を印刷することが多いので、災害が起きるとボランティアセンターに業務用のプリンターが運ばれてきます。

そのセットアップをお手伝いして、どのパソコンからも無線で印刷できるように設定したら、すごく喜んでもらえました。

小野寺

ちょっとしたことですが、セットアップを引き受けることで、支援者のみなさんは本来の支援活動にも時間を割けそうです。

そもそも、そういった困りごとはどのように把握していますか?

柴田

「困っている人の声を聞かない」ことを大事にしています。

もちろん、無視するということではなくて。困っている人の相談って、「本当に困っていること」ではないことも多いんです。口から出てくる言葉って、頭できれいに整理されたものですし、遠慮もありますから。

小野寺

本質的な困りごとは、言葉にはなかなかでてこないんですね。

柴田

だから僕は、必ず現場を見に行きます。そうしたら、実際に困っている人がそこにいる。彼らを観察して、どう困ってるのか、どうしたらよい解決になるか見極める。「百聞は一見にしかず」ですね。

よく観察し現場の状況を把握する。原点となった味の素スタジアムでの活動

小野寺

長年災害支援に携わっている柴田さんだからこそ、見えているものもあるんだなと感じます。そもそも、どんなきっかけで活動を始めたんですか?

柴田

まだわたしがサイボウズに入社する前のことです。2011年の東日本大震災が起き、福島県からの避難民を受け入れた味の素スタジアム(東京都調布市)での活動が最初でした。

もともと知り合いだった社協の職員さんに「手伝ってほしい」と言ってもらったんです。

小野寺

味の素スタジアムではどのような活動をしていたんですか?

柴田

ホームページを作って、避難生活の中で必要な物資の提供を呼びかけたり、ボランティアの登録の仕組みを作ったりしました。

台所用品や布団などさまざまな物資の提供を呼びかけると、近隣の方々から次々とメッセージが寄せられ、物資が届けられるという仕組みです。

小野寺

当時は先進的な取り組みとして、ニュースにもなっていましたよね。

柴田

そのなかで工夫したのが、利用者のニーズを知る方法でした。

小野寺

どんな工夫をしたんですか?

柴田

被災者の方々に何が必要か聞いても、最初は遠慮してあまり話してくれませんでした。そこで、避難所の中にマッサージルームを作ったんです。地元の鍼灸師や整体師のみなさんが協力してくれました。

マッサージ中って、リラックスするじゃないですか。実際、マッサージに来た方が「避難生活でなかなか洗濯できない」とこぼしたのをきっかけに、近所の方々の家で洗濯物を預かるボランティアが生まれました。

小野寺

本音が聞ける環境を作ったんですね。

柴田

はい。この頃から、ITとアナログのバランスを取ることをずっと大事にしていました。

サイボウズでも前職でもデザインや開発に従事してきましたが、困っている人がいたら、現地で観察して、改善してきたんです。

災害の現場でも、やっていることはずっといっしょなんです。

どこにいても、必要な支援を受けられる環境を作りたい

小野寺

たくさんの支援を重ねてきた柴田さんですが、今後の目標はありますか?

柴田

ひとつは災害関連死を防ぐことです。実は、熊本地震や能登半島地震では、災害による直接的な原因で亡くなった方よりも、災害時の負傷が悪化したり避難生活による負担で持病が悪化したりして亡くなった方が多いんです。

避難が広域化した場合に必要な情報が避難先に届かず、適切な支援を受けられずに亡くなる方もいます。

小野寺

なるほど……。解決策は講じられないのでしょうか。

柴田

能登半島地震でこの課題が浮き彫りになり、2025年に法律改正が行われました。被災した自治体が作成する被災者台帳の作成に都道府県が関与することや、避難元と避難先で情報を連携することが推進されるようになったんです。

これにより、被災者の情報が整理され、必要な支援を受けられる環境が整っていくはずです。この動きを、わたしもサポートしていければと考えています。

小野寺

国も、データの取り扱いや情報の重要性に、フォーカスし始めているんですね。サイボウズの災害支援としての展望はありますか?

柴田

現在、37都道府県の社協がkintoneを使ってくれています。これを全国で展開することが当面の目標です。

その次は海外進出も考えています。これまでトルコやミャンマーでの地震の際に、日本から医療支援をする人たちの後方支援をしました。

現地の情報をkintoneで見えるようにし、現地の支援者がスマホやタブレットでデータベースを見て計画を立てられるようにしました。

日本で積み重ねた仕組みは海外でも応用ができることを実感しています。

小野寺

ありがとうございます。ここまで取り組みをうかがって、柴田さんはITを使って、被災者や支援する方々との間に「あたたかい関係」を作ろうとしているんだなと感じました。

支援者の負担がITによって軽減されれば、その分、被災者とのコミュニケーションに時間を割くことができ、より明確に困りごとを把握できるサイクルができあがるのではないかな、と。

柴田

そうなっていけばいいなと心から思います。僕が困りごとを解決するプロセスを見た人が何かを感じてくれたらうれしいですね。

今後も「困りごとファースト」で、被災地の負担を減らしていけたらと思います。

企画:小野寺真央(サイボウズ) 執筆:澤木香織 撮影:吉田一之 編集:モリヤワオン(ノオト)

サイボウズ式特集「防災とIT」

災害大国、日本。平時における防災に加え、災害が起きてからの支援活動はとても重要です。本特集では、ITで防災や災害支援活動を行う会社や団体の取り組みを通じて、防災とITの今をお届けします。