防災とIT

日常的なつながりが、災害時にも生きる。LINEが大事にする、人と人の「距離を縮める」ITの力

災害への備えや支援において、ITを役立てる方法を探る連載「防災とIT」。災害大国ともいえる日本では、いつ、どこで被災するか分かりません。もし、自分が被災したときに、大事な人と連絡が取れなかったり、必要な情報が得られなかったりしたら……。災害時に必要な情報に触れられるようにしておくことは、とても重要なアクションです。

国内総人口の約8割、9900万人が利用するLINEは、防災や災害支援を重要テーマのひとつに掲げ、災害時だけではなく平時からの「つながり作り」に取り組んでいるといいます。

今回はLINEヤフー株式会社 会長室 ソーシャルアクション推進ディビジョンの橋口翔さんに、LINEでのつながり作りや、災害時にITが担う役割について、お話を聞きました。

LINEの災害支援、3つの柱とは?

LINE安否確認は、震度6以上などの大規模災害が発生したときにLINEの画面上に表示されるポップアップから、自分の安否を大事な人たちに知らせたり、友だちの安否状況を確認したりできる機能です。

橋口 翔(はしぐち・しょう)。LINEヤフー株式会社 会長室ソーシャルアクション推進ディビジョンに所属。官公庁や自治体に自社サービスの活用支援を担当。現在は防災や行政DXなど、公共分野の取り組みにも携わる

これは、LINEの友だちになっていない相手と、ニックネームで参加できるトークルーム内で情報交換できる機能です。平時には同じ趣味や価値観を持つ方々のコミュニティ作りに活用いただいています。

2024年の能登半島地震の発災後には、地域コミュニティや支援団体によるオープンチャットが100以上も立ち上がりました。

オープンチャットの画面

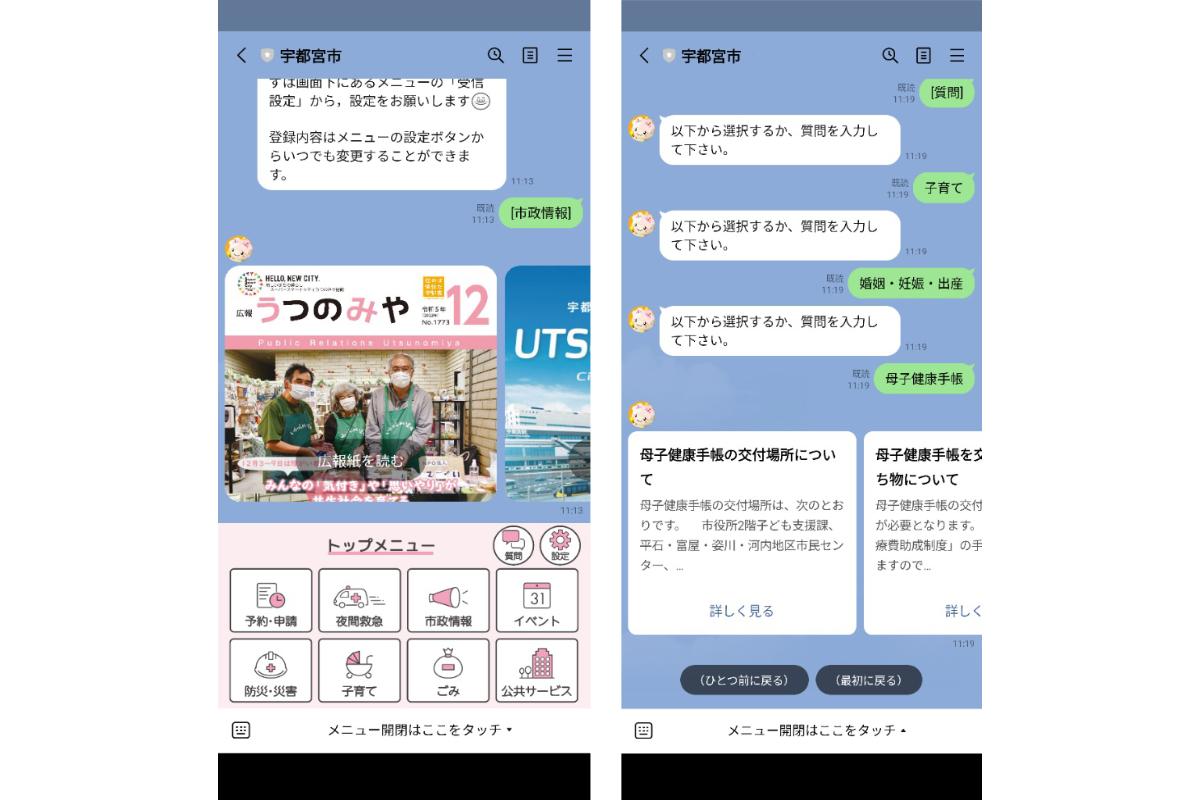

自治体のLINE公式アカウントとは、どういうものでしょう?

普段は行政サービスや、地域のイベント情報を発信しているところが多いと思います。

※ LINE公式アカウントにおける地⽅公共団体プラン等の提供自治体数(約1,500自治体。2025年4月時点)

自治体のLINE公式アカウント例

そのほかにも、先進的な取り組みとして、LINEで避難所の受付をする実証実験を進めている自治体もありますね。

被災地に入って感じた、避難所の把握の難しさ

わたし自身は災害時に遠隔で支援をさせていただいた経験はあるのですが、被災地に常駐したのは能登半島地震が初めてでした。

自衛隊や現地で支援をしているさまざまな団体・組織が避難所の情報を得ようとしていましたが、インフラの寸断もあり、避難所や被災者の情報を正確に把握することが難しい状況でした。

また、自治体が指定した避難所のほかに、住民たちが作った自主避難所もありましたから。

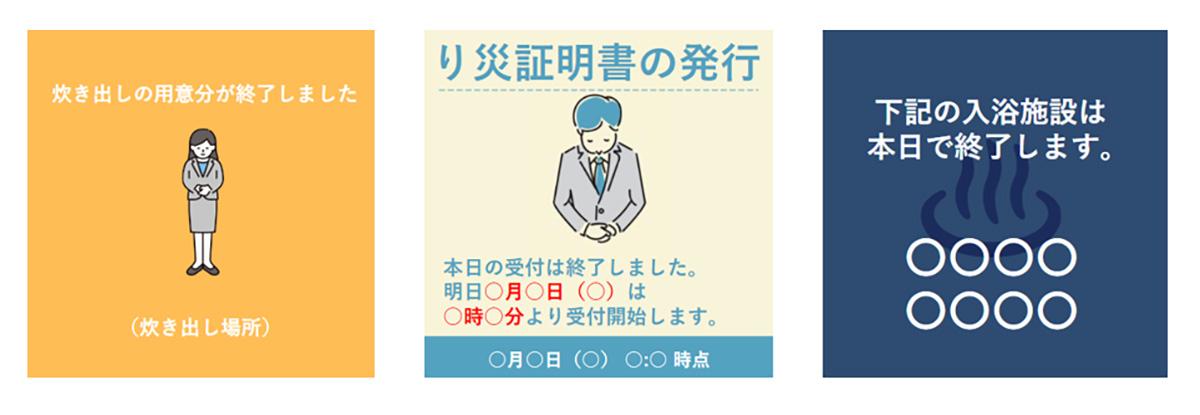

そこで、職員さんからデータをご提供いただき、テンプレートとして誰でも使えるようにしました。

LINEが提供する画像テンプレート

自治体が情報発信をする上で、どのように情報を出すか、どんな素材をつくるか判断するためにかなり工数がかかってしまうこともあります。テンプレート化することで、その手間を削減することにつながると思います。

防災で必要なのは、平時からのつながり作り

具体的には、発災後の情報に関する課題という設問で、およそ2人に1人が「情報を得られる人と得られない人で差があった」と回答していました。

平時と異なる状況で、必要な情報をどのように得れば良いのかわからない、という人が一定数いたことがうかがえました。

LINEは国民の約8割が使っていると聞きました。そういう意味では、「誰もが情報を得られるツール」として機能するポテンシャルがあると感じます。

これは、平時にも災害時にも役に立つよう物やサービスをデザインするという考え方です。普段から使っているものが災害時にも生きるというのは、LINEとしても重要な視点だと思います。

たとえばある町内会では、以前は回覧板に掲載していた情報をデジタル化して、LINEで伝えています。町内会でLINE公式アカウントやLINEオープンチャットを作って活用している場合もあります。

LINEでさまざまな地域の情報を得られることで、若い世代も自治体や町内会に参加しやすくなっていくはずです。

東日本大震災直後に生まれたLINE。双方向性をもっと生かすために

そうした状況でも大事な人とつながれるようにとメッセンジャー機能がリリースされたのがはじまりです。

災害時も大事な人との連絡手段として、また、自治体やさまざまな支援団体が情報を発信する手段として、距離を縮めてつないでいくことを大事にしています。

LINEでいうと、人と人、地域コミュニティや自治体をよりスムーズにつなぎ、関係を深める役割を担えればと考えています。

周りに相談できる人がいなかったり、電話することには躊躇したりする人たちも、LINEを使うことで相談しやすくなっています。

命を救うために、LINEができることがもっとあると思っています。

情報発信だけではなく、もっと双方向を活かしてできることがないか。ほかの企業や自治体とともにアイデアを出し合い、新たな活用方法を見出していきたいです。

企画:小野寺真央(サイボウズ) 執筆:澤木香織 撮影:小野奈那子 編集:モリヤワオン(ノオト)

サイボウズ式特集「防災とIT」

災害大国、日本。平時における防災に加え、災害が起きてからの支援活動はとても重要です。本特集では、ITで防災や災害支援活動を行う会社や団体の取り組みを通じて、防災とITの今をお届けします。

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集