インターン大学生の疑問

「コミュニケーションが苦手」と「理科が苦手」を同じレベルでとらえていい──平田オリザ×武田砂鉄

周りの空気を読みつつ、自分の意見を伝えることができない。私ってコミュニケーション能力がないのかもしれない──。

仕事をしたり就職活動をしたりする中で、このような「コミュニケーション」についての悩みを持っている方は多いのではないでしょうか。ただ、コミュニケーション能力が大事って言われているけれど、そもそもコミュニケーション能力ってなんなのでしょう?

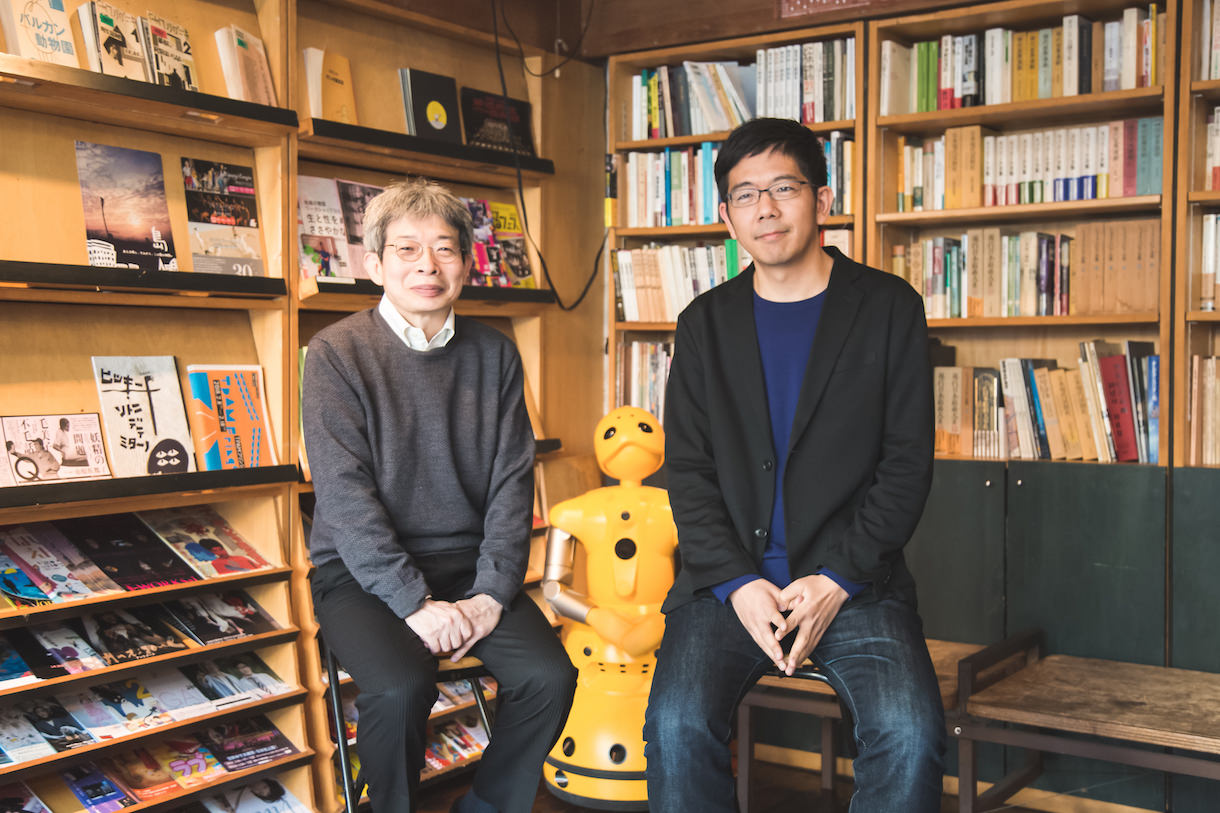

そんな疑問を『わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か』の著者で劇作家の平田オリザさんと、ライターの武田砂鉄さんの対談から探っていきます。

顔のアイコンが羅列されるサイトがきらい

インタビューや対談のページを見ると、話し手の顔写真がアイコンになっていて、いかにもフレンドリーで親しみやすい人間に思われる。それがどうも嫌なんですね。

インタビューや対談の冒頭で「こんにちは。本日はよろしくお願いします」ってあいさつした時、つまり、今は、そんなに笑っていないはずなのに、のちのち撮られた「笑顔の写真」が羅列されていく。

そうすると「武田は、ずいぶんフランクに平田さんと話し始めたな」と読者は解釈しますよね。とんでもない、初めてお話する平田さんに、今現在、こわばってますよ。

武田砂鉄(たけだ・さてつ)さん。ライター。1982年、東京都生まれ。大学卒業後、出版社で時事問題やノンフィクション本の編集に携わる。2014年秋より、フリーランスに。2015年9月、『紋切型社会──言葉で固まる現代を解きほぐす』で「第25回Bunkamuraドゥマゴ文学賞」を受賞。著書に『芸能人寛容論』『コンプレックス文化論』『せいのめざめ』(共著)がある。「文學界」「cakes」「SPA!」「VERY」「暮しの手帖」などで連載。インタビューや書籍構成も手がける。

それはおそらく、文字だらけにならないように、という配慮であり、「この人たちは意気投合している」と繰り返し見せるのが、記事の伝え方として最善であると考えているからだと思うんです。

平田 オリザ(ひらた・おりざ)さん。劇作家・演出家・青年団主宰。こまばアゴラ劇場芸術総監督・城崎国際アートセンター芸術監督。1962年、東京生まれ。国際基教大学教養学部卒業。1995年、『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。2006年、モンブラン国際文化賞受賞。2011年、フランス国文化省より芸術文化勲章シュヴァリエ受勲。大阪大学COデザインセンター特任教授、東京藝術大学COI研究推進機構特任教授、四国学院大学客員教授・学長特別補佐、京都文教大学客員教授、(公財)舞台芸術財団演劇人会議理事長、埼玉県富士見市民文化会館キラリ☆ふじみマネージャー、日本演劇学会理事、(財)地域創造理事、豊岡市文化政策担当参与、岡山県奈義町教育・文化の町づくり監。

現時点では、企画者から「おもしろい話をお願いします!」と言われている気もする。考えすぎなんですが、考えてみると息苦しい。

企業では「自己主張」と「空気を読む」という矛盾した能力を同時に求められる

たとえば企業が就活生に求めるものとして「とりあえずコミュニケーション能力って言っておけ」という雰囲気がある。

それを「コミュニケーション能力」と呼んでいる。

企業とかでもそういうことってあると思うんですよね。

でも、会社に入って会議に出れば「お前、新人なんだから、空気読め」となる。

矛盾することはしょうがないと思うんです。ですが、求めている側に自覚がないことは問題だと思います。

同じように、「矛盾したことを無自覚に言っちゃダメなんだよ」っていう風潮を作らないといけません。

若い世代の人たちは生まれたときから日本が停滞しているので、変化に期待ができない

たとえば学生たちは大企業に入ったときに「自分ひとりが入ったところで、その企業は変わらない」と思ってしまいがちなのですが、そうではない。

配属される部署はせいぜい大きくても10人、20人くらいの単位で仕事をしている。仮に10人だったら10分の1の細胞が変わるわけだから、その人が入ったことで、職場の雰囲気は変わるんです。

なので企業や学校、地域のリーダーに、自覚が必要です。

だから、自分が何かに参加することによって身近な社会が変革することを経験している子はやっぱり強いのではないでしょうか。

大学生にとって「忖度」は初期OSにインストールされている

私たち大人が「忖度」を新鮮な言葉として受け取ったからこそ流行語になったんでしょうけれど、たとえば大学生にしてみれば、その感覚って初期のOSとして頭の中に入っているんじゃないでしょうか。鮮度云々ではなく、定着している。

真面目すぎるクラスは、グループごとで課題に取り組む時間なのに、みんな僕のほうを向くんです。僕が答えを持っていると思って、演劇をつくる授業なのに「早く答えを教えて」みたいな。

もう少し融通がきくクラスだと、「やばい、これ、答えがない!」みたいに戸惑うんです(笑)。

柔軟なクラスは、「なにこれ、全部自分たちで考えなきゃいけないの?」というふうに自分たちで気づきはじめる。

小学校6年生で、演劇を作りながら、号泣していることもありました。泣かなくてもいいじゃんって思うのですが(笑)。

人それぞれ好き嫌いはあるから、どうにかしてうまくやっていくことを経験できる環境を用意すべき

二項対立でぶつかると泣き出すことになるから、教員の側が複数の選択肢を示してあげるといいんですよ。

「Aちゃんのこれおもしろいね」「Bくんのこれおもしろいね」だけだと不十分です。

「A案もあるし、B案もあるし、C案も、D案もあるよ」といくつか案を出すと、生徒たちは「この課題は結局、自分たちで決めなきゃいけないんだ」って気づけるんです。

人それぞれ好き嫌いはあるから、どうにかしてうまくやっていくことを経験できる環境を用意すべきなんです。

ひとりの中にトータルな人格やコミュニケーション能力があるわけではない

就職活動では、コミュニケーション能力と同じくらい、「自分らしさ」なるものをアピールすることが求められますよね。あれ、一体なんなんですかね。

それは明らかに、小6くらいから急に「男の子らしく」「女の子らしく」とか言われるようになったり、「勉強のできる子」「お前は勉強できないから体育がんばれ」とか、周りが「らしさ」を求めるからだと思うんです。

求められて、子どもが大人の期待に合わせてしまうんです。その中でも一番きついのが「自分らしく」。

でもあなたの本心を、あなた自身のことを語ってくださいと言う。そのこと自体が設問として間違っている。大学生を追い詰めてしまう設問になっている。

だから試験のやり方を、ひとりの人間の多面性を測る試験に変えていかないといけない。

局面ごとの能力が実は大事であって、ひとりの中にトータルな形での人格やコミュニケーション能力があるわけではない。

「理科の苦手な子」と「コミュニケーションが苦手な子」を同じレベルでとらえていい。そういった視点が大切なんだと思います。

(後編につづきます。)

執筆・くいしん/撮影・橋本美花/企画編集・木村和博

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

橋本 美花

主に人物写真を撮らせていただいているカメラマンです。お仕事以外では海外へ行ってスナップ写真を撮ることが大好きです。自転車に乗りながら歌うことも好きです。