そのがんばりは、何のため?

ポンコツな自分も受け入れてしまおう。「勝つことが全て」では幸せになりにくいんです──犬山紙子×鈴木裕介(Dr.ゆうすけ)

がんばっても、がんばっても、満たされない。すぐに他人と比較して、自分が劣っているように感じてしまう……。

そうした悩みを抱えている人にとって、「自己肯定感」という言葉は縁遠く感じてしまうもの。自分に自信を持ちたくても、どうすればいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。

現在、数々のメディアで活躍しているイラストエッセイストの犬山紙子さんも、かつては同じ悩みを抱えていました。しかし、犬山さんは「他人を肯定することで、自分を肯定できるようになった」と話します。

一体なぜ犬山さんは、自己肯定感を持てるようになったのでしょうか。メンタルヘルスに詳しい心療内科医のDr.ゆうすけさんと犬山さんとの対談を通じて、「自己肯定感の育み方」を探っていきます。

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、取材はリモートで行いました。

仕事や勉強ができない「ポンコツ」な自分でも、ここにいていい

ゆうすけ

さっそくですが、そもそも自己肯定感とは何か、改めて聞いてもいいですか?

ゆうすけ

大事なのは、ここに「評価」という概念が一切ないことです。仕事や勉強ができない、いわゆる「ポンコツ」だとしても、そんな自分でもここにいていいんだ、と思える感覚ですね。

鈴木裕介(Dr.ゆうすけ)さん。内科医・心療内科医。「セーブポイント(安心の拠点)」をコンセプトとした秋葉原内科saveクリニック院長。研修医時代の近親者の自死をきっかけとし、ライフワークとしてメンタルヘルスに取り組み、産業医活動や講演、SNSでの情報発信を積極的に行っている。著書に『NOと言える人になる〜他人のルールに縛られず、自分のルールで生きる方法〜』(アスコム社)、『メンタル・クエスト〜心のHPが0になりそうな自分を楽にする本〜』(大和出版)などがある。

ゆうすけ

よく勘違いされるのですが、これらの感覚には優劣の「評価」があるため、根本的に自己肯定感とは異なります。

だから、「自分は自己肯定感が低い」と言って凹む人がいますが、ちょっと本末転倒な感じがしています。自己肯定感は比較するものではありませんから。

ゆうすけ

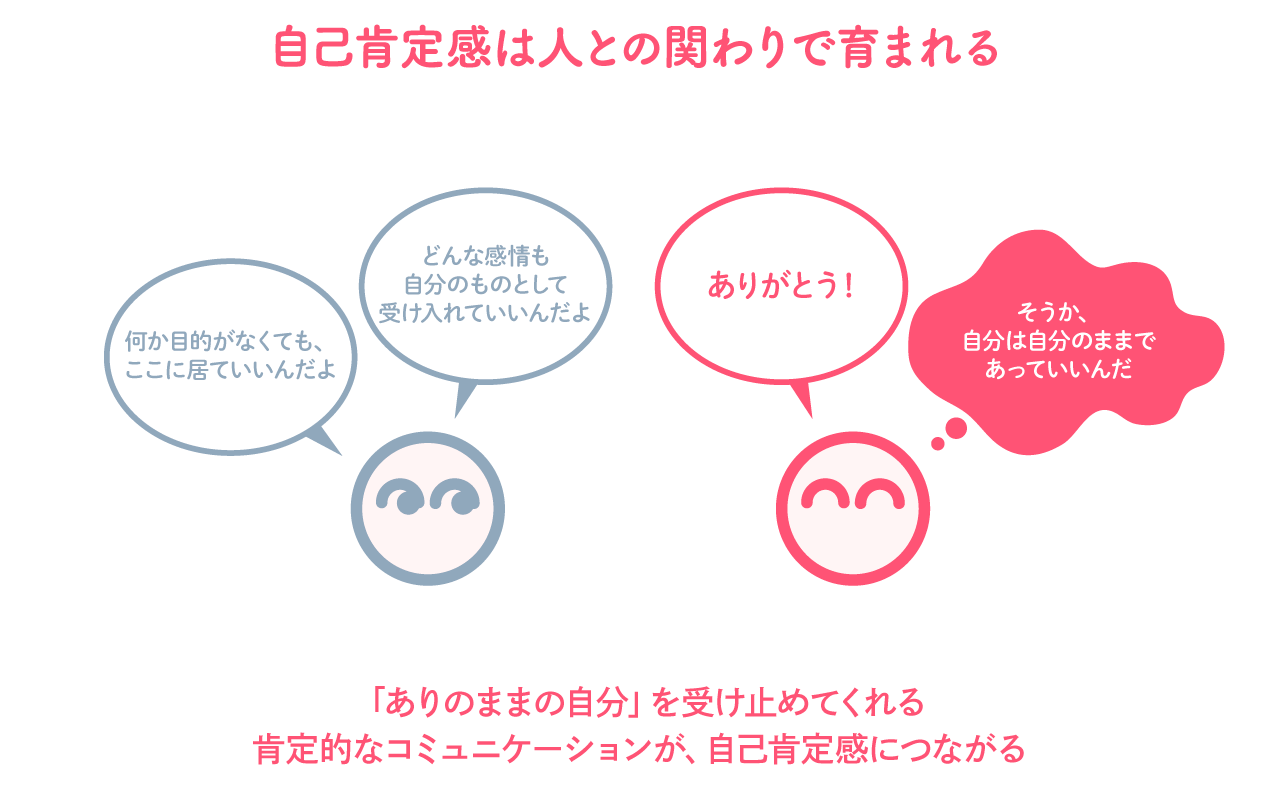

そうしたコミュニケーションは、親との間で成り立つことが多いですが、家庭環境は人それぞれです。自己肯定感を育みにくい環境にいる人も少なくありません。

他人を肯定するようになったら、自分も肯定できるようになった

ゆうすけ

「褒めていこう! 」をスローガンに「今日は調子が悪くて1日寝ちゃってた」「家事なにもできなかった」みたいなおはがきに、「自分をしっかり休ませていてすごい! むしろ、生きてるだけでマジでえらい!」と全肯定してお答えしていました。

犬山紙子(いぬやま・かみこ)さん。仙台のファッションカルチャー誌の編集者を経て、家庭の事情で退職し上京。東京で6年間のニート生活を送ることに。飲み歩くうちに出会った女友達の恋愛模様をイラストとエッセイで書き始めるとネット上で話題になり、マガジンハウスからブログ本を出版。現在はTV、ラジオ、雑誌、Webなどで活動中。著書に『アドバイスかとおもったら呪いだった』(ポプラ社)、『すべての夫婦には問題があり、すべての問題には解決策がある』(扶桑社新書)などがある。

ゆうすけ

本当は自分で自分にそう言えたらいいけど、わたしは昔から自分を褒めることができなくて。斜めからものを見るようなタイプだったせいか、いつも世界がすさんで見えていたんです。

そうすると、自分の中にある美しい部分を見つける“眼”が育たなくなるんですよね。

ゆうすけ

たとえば、二次元の好きなキャラクターのことならいくらでも褒め称えることができる。

そこから徐々に、推しだけではなくて、道ゆく人も心の中で褒めてみるようにしました。目に入った人を見て、「いまの人、めっちゃジャストサイズのリュックじゃん」みたいな(笑)。

ゆうすけ

そうすると、昔は嫌いだった自分の笑顔も魅力的に感じられるようになってきて。

ゆうすけ

このセリフは本質を突いてると思っていて。自分の素晴らしさを信じるより、他人の素晴らしさを信じるほうが、ハードルが低かったりするんですよね。

自分の眼が素晴らしいと評価するものを、素直に肯定する。それを繰り返していくうちに、自分自身に向けていた曇った眼も、だんだん晴れていきます。

「勝つことがすべて」と考えている限り、幸せになりにくい

ゆうすけ

心療内科に通っていた時期もありましたけど、当時のわたしは過剰に「生きる意味」を求めていたんですよね。「生きる意味が感じられない」ことが苦痛で。

ゆうすけ

かつては、「この革命に参加すれば世界が良くなる」といった大きなムーブメントがあり、それが個人の生きる意味に結びついていました。でも、現代は昔に比べると、そういったものを探すのが難しい。

ゆうすけ

人生レベルでの大きな「生きる意味」を見つけるのはなかなか難しいけど、日々に彩りを与えてくれるような「心の栄養」を見つけることは難易度が低いんですね。

一方で、そうした「心の栄養」のような存在であっても、付き合い方を間違えると苦しくなってしまうケースもあって。

ゆうすけ

なんなら、自分より1年半遅く始めた小学生に抜かれたりして。

ゆうすけ

ゲームに限らず、人生には多くの競争が存在しますよね。みんなトップに登りつめようとして参加するわけです。

でも、当たり前だけど、競争に勝てる人はほんの一握りですし、「勝てないレース」に参加し続けることの意味って見失いやすい。

ゆうすけ

「勝つことが正しい(だから、勝たなければならない)」っていう善悪の基準と、「勝負事って楽しいな」という快・不快(好き嫌い)の基準はちがう。このふたつを混同しないことが大事だと思っていて。

たとえば、山登りが好きな友人がいるのですが、彼曰く、オーストラリアやニュージーランドの山では、山頂までの道のりが、規定のルートではなく、数ある「寄り道」のひとつとして扱われることが多いそうなんです。

渓流沿いを歩いたり、散策をしたりするだけでも十分楽しめるようになっている。つまり、山の頂上を目指すことだけが山の楽しみ方ではない。

ゆうすけ

スプラトゥーンであれば、ランクを競わないナワバリバトルや、キャラクターが着るギアのかわいさなど、楽しめる要素はほかにもあります。

(C)2017 Nintendo

Dr.ゆうすけさんのスプラトゥーンプレイ中の画面。現在使っているギアは通称「擬似3確デュアル」。

ゆうすけ

「競争」というのは、人間の本能的に組み込まれているものです。だから気がつくと、無意識のうちに競争に夢中になってしまいがち。

でも、そうして「勝つことがすべて」という考え方を持ち続ける限り、ポンコツな自分のまま生きていくことは難しく、幸せになりにくいんです。

心が疲れているときは「低コストなリラクゼーション」を

ただ、そういう自分にとっての楽しみも、本当に心が病んで疲れ切っているときって、いつもみたいに楽しめなくなってしまう。ああいうときってどうすればいいんだろう、という悩みがあります。

ゆうすけ

ゆうすけ

だから、自分が危険ではないと感じられる場所に行くと、だんだん自分の五感が戻ってきます。

といっても、そういう場合は体力も気力もないでしょうから、なるべく体力を使わずに気力を回復できる「低コストなリラクゼーション」がいいですね。

ゆうすけ

ゆうすけ

難解な小説やゲームなど、面白いけど情報量が多かったり、読み解くのに脳のメモリを消費したりすることを「認知負荷が高い」と言います。そういうコンテンツを楽しむ余裕がないときには、自然環境に親しむのがおすすめです。

ゆうすけ

しかし、安全な環境で過ごす上では、マイナスに働く可能性もある。辛いことだけでなく、楽しいことも感じられなくなりますから。

だから、かつての環境で身につけた心のあり方を認識して、いま生きている環境に合わせて変えていく意識を持つことが大切ですね。

企画:鮫島みな(サイボウズ) 執筆:園田もなか 撮影・編集:野阪拓海(ノオト)

サイボウズ式特集「そのがんばりは、何のため?」

一生懸命がんばることは、ほめられることであっても、責められることではありません。一方で、「報われない努力」があることも事実です。むしろ、「努力しないといけない」という使命感や世間の空気、社内の圧力によって、がんばりすぎている人も多いのではないでしょうか。カイシャや組織で頑張りすぎてしまうあなたへ、一度立ち止まって考えてみませんか。

SNSシェア

執筆

編集