持続可能な会社には、利益よりも「権限と責任の分散」が不可欠です──自然経営 武井浩三×サイボウズ 青野慶久

「経営方針は、取締役が管理すべき」。現在、多くの株式会社は、こうした考えのもとで経営されています。

しかし、グローバル化が進み、企業の競争も激化するなか、いままでの組織のあり方では企業を維持できない、と感じている人も多いのではないでしょうか?

「持続可能な組織をつくるなら、“自然”の摂理にもとづいた経営を行うべき」。そう語るのは、「自然(じねん)経営」の名付け親である武井浩三さん。自律分散・持続可能・循環をキーワードに、さまざまな法人の経営に携わっています。

そんな武井さんに、組織が生き残る上でのヒントを、サイボウズ代表の青野慶久が聞きました。

まっとうな会社ほど、多額の税金をかけられる

金銭的な利益ではなく、「共感」にもとづく人と人とのつながりを生み出すことに注力していく。

そうすることで、株主を含めたコミュニティの中で、さまざまな資本が循環する仕組みにしたいんです。

武井浩三(たけい・こうぞう)。2007年にダイヤモンドメディア株式会社を創業。「給与・経費・財務諸表をすべて公開」「代表・役員は選挙で決める」など独自の経営手法をとり、2017年には「ホワイト企業大賞」を受賞。2018年、これらの経営を「自然(じねん)経営」と称して一般社団法人自然経営研究会を設立。2019年にダイヤモンドメディアを退任。現在、社会システムデザイナーとして、株式会社eumoや一般社団法人不動産テック協会など、さまざまな法人のボードメンバーを務める。

ただ、クラウドファンディングで株主を募る施策には、法律の壁がありそうな気がします。

それこそ、武井さんは講演などで「健全な経営をしようとするほど法律が邪魔になる」とよく話していますよね?

というのも、車も家も飲食もすべて経費にして、自分の給料を下げたほうが税金を抑えられる仕組みになっているから。

最近は「会社は公的な存在として、社会貢献するものだ」という声も増えてきましたが、現行の法律だとまっとうな会社ほど多額の税金が課せられるんです。

本当にいい会社を増やす気があるのかと、疑問に思ってしまいます。

本来はバーチャルな存在としての「法人」ではなく、そこで働く「個人」がどれだけ稼いでいるのかを見て、課税すべきだと思います。

※日本語で「租税回避地」の意味。課税が完全に免除されたり、著しく軽減されたりしている国や地域のこと

「実態としての役割」から、取締役や理事を考え直す

青野 慶久 (あおの よしひさ)。サイボウズ代表取締役社長。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年に現職に就任し、現在はチームワーク総研所長も兼任している。著書に『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(PHP研究所)など。

そして、そうした意思決定と管理監督の質をより高めるために、社外取締役を置くことが求められているわけです。

もともと、サイボウズでは普段の業務から経営会議まですべての情報を社内でオープンにしています。加えて、全社員が経営会議に参加し、発言する権利がある。

だったら、わざわざ社外取締役を置かなくても、社員全員で取り締まるような形で、意思決定に関わればいい。

そういう意図もあって、先日サイボウズでは取締役を社内募集し、立候補した17人全員を取締役にしたんです。

もっとも伝えたかったのは「社員全員が取締役と同じ役目を負っている」というメッセージ。その象徴として、17人の取締役を選任したんです。

※組織をとりまとめたり、面倒をみたりする役割。2021年度期より代表理事制を廃止し、世話人制を導入した

でも、実態としての役割部分はサイボウズのように情報をオープンにすれば、一部の世話人にかぎらずメンバー全員で権限も責任も分散できる。

だから、現世話人2人からの推薦さえあれば、世話人は誰がなってもOK。やりたい人がやればいい、としています。

なぜなら、特定の人に権限を集中させると、不透明性が生まれて監視機能が働かず、悪さをしやすくなりますから。

それは社内の取締役であっても、社外の取締役であっても同じではないか、と。

アドバイスプロセスが機能していれば、権限を分散させても仕事はまわる

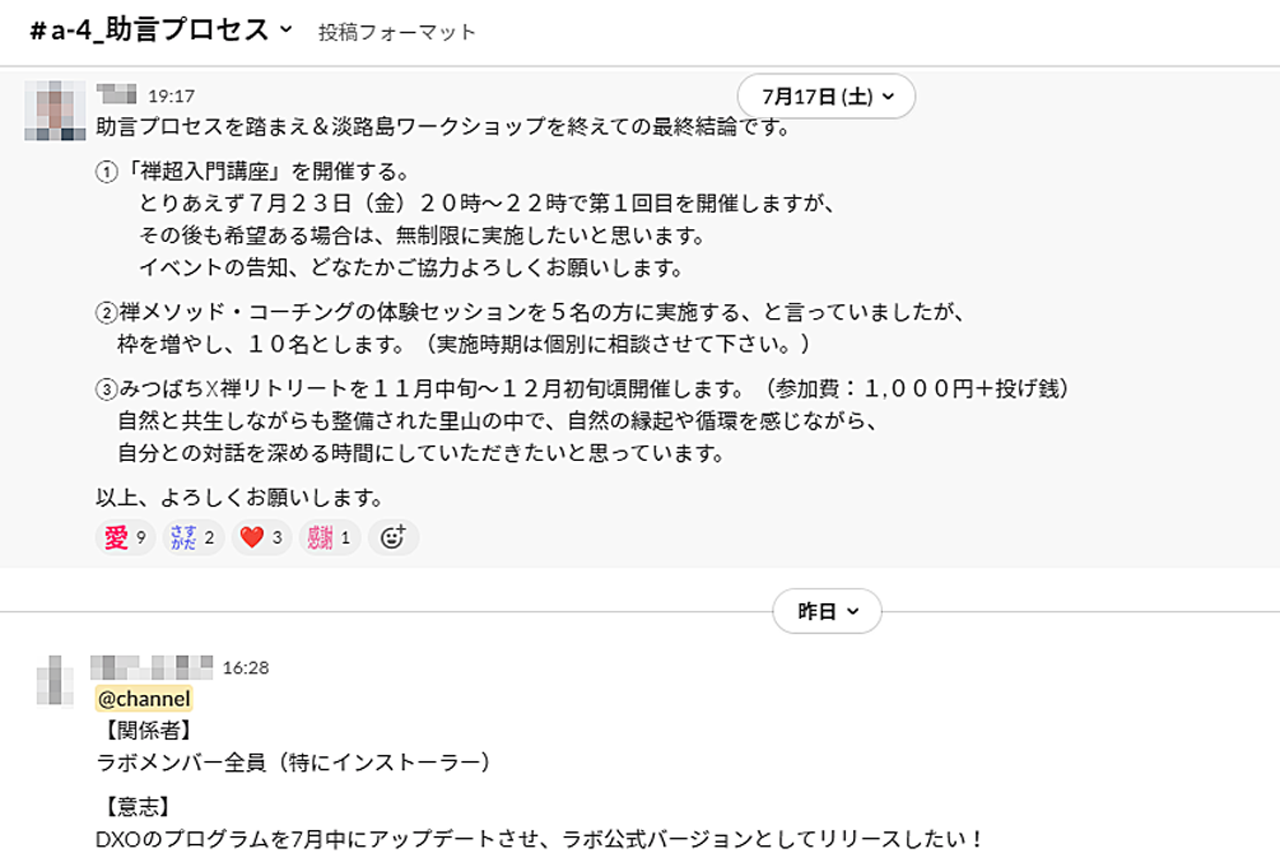

ただ、意思決定の際は「こんなことをやりたいんだけど、どう思う?」と、関係する全メンバーにアドバイスをもらうようにしているんです。

アプリに事業案などを書き込むと、全社から意見・質問を募集できる機能です。賛否や懸念が可視化されるほか、相談すべき人や議題も明確になるんですよね。

自律分散的な組織の場合、取締役の役割って従業員がちゃんと働いているかではなく、アドバイスプロセスが機能しているかをチェックすることだと考えていて。

そこさえ機能していれば、メンバーが当事者意識を持って意思決定にかかわるので、マイクロマネジメントが不要なんです。

武井さんが所属する会社のSlack内にある「アドバイス(助言)プロセスチャンネル」。関係者とともに議論した後、最終的な意思決定を行う

組織の成長を確認しながら、一つひとつ権限を手放していく

もちろん、仕組みをつくるための試行錯誤や法的な手続きは面倒ですが、社員の当事者意識や責任感が高まっていくので。

とはいえ、経営層からしたら「権限を手放したら、自分が会社にいられなくなるんじゃないか」「社員の管理ができないんじゃないか」という不安は当然生じます。

サイボウズでは、その不安をどう払拭してきたのでしょうか?

「実はこれって手放しても大丈夫だったんだ」と自分も含め、メンバーみんなで認識していくような感じで。

でも、それぞれに合ったペースで成長していくほうが、働く人の幸福度も高いと思います。

権限を手放すのは1つの戦略。Wikipediaに学ぶ「自然経営」の形

それって具体的にどんな経営なのでしょうか?

武井さんと元ソニーの天外伺朗さんによる経営塾セミナーの様子をまとめた『自然経営』(内外出版社)。自然経営の実践例が多数載せられている。

Wikipediaって、編集権限を全世界に共有してみんなでつくりますよね。もちろん、たまに間違ったことを書く人もいますが、それもみんなで直していく。

そんな考え方で経営することが、重要だと思います。

エンカルタは正確な情報を維持すべく、既存のデジタル百科事典を買収し、専門の編集チームを立ち上げるなど、同社が権限を持って運営していました。

でも、いまではWikipediaがそんなMicrosoftの戦略を上回って、広く使われている。その意味で、権限を手放すのは1つの戦略でもあるのかな、と。

だからこそ、権限を手放して社員に頼り、社員の120%の力を引き出す。このWikipediaのような戦略でひっくり返したいと思っているんです。

でもその場合、売上・利益を手放すことも覚悟しなくちゃいけないんですけどね(苦笑)。

権力の分散化は、企業の持続可能性を高めるための手段

だから会社を辞める際、引き継ぎの仕事がほとんどなくて、2時間ほどで終わったんですよ。

そう考えると、権限を分散させることは、企業の持続可能性を高める手段でもあるんですね。

ゆくゆくは、サイボウズも社長や取締役などの権限をより分散させて、自分がいなくても会社が回るようにしたいなぁ。

②力の流動性:役職やポジションによって権力を固定化させない

③境界や感情の開放性:部署やパートナー企業の間にある壁を取り除き、それぞれの人が心を通わせる

閉ざされた人間関係の中に押し込まれると、人々の役割は固定化してしまう。結果、個人の感情を押し込め、意思の力も発揮しづらくなるんです。

だから、たとえ「情報の透明性」や「力の流動性」が担保されていても、感情を通わせ合う機会がないと、人間関係の摩擦が起こりやすくなってしまう。

その点、自然経営では、開放性を高めるためにどんなことをするのでしょうか?

武井さんが代表を務めていた当時のダイヤモンドメディア社内の様子。個々の作業スペースに併設して、「人だまりスペース」を用意し、人と人が接触する場所をつくった

これはある意味、開放性とは真逆のことに思えるかもしれません。ただ、透明性が高すぎると、個人的な感情を出しにくくなる面もあって。

だからこそ、あえて非公開の場を設けて、自由に雑談することで、個人の感情が出しやすくなる。

そうして個人間の心理的安全性が高まると、それが組織全体にも広がっていくんです。

そうすれば、おのずと個々のメンバーやチームが変化に適応する「生命体的な組織」となり、企業としての持続可能性も高まるはず。

そんな持続可能な組織を増やせるように、これからも自然経営の考えやノウハウを広めていきたいと思います。

全社のメンバーはもちろん、株主やパートナー企業、顧客などステークホルダーも巻き込んで、自分たちの自然なペースで変化を楽しんでいければと思います。

企画:竹内義晴(サイボウズ) 執筆:中森りほ 撮影:小野奈那子 編集:野阪拓海(ノオト)

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集