ティール組織って何? 誤解されがちなポイントは?──第一人者 嘉村賢州さんに聞いてみた

ティール組織──。「次世代の組織モデル」として注目を集めています。

サイボウズの代表取締役社長・青野慶久も、ティール組織に関心を寄せる一人です。「100人100通りの働き方」をはじめとした、多様な個性を生かしたチームワークで会社経営を考える中、ティール組織はそのヒントを教えてくれます。

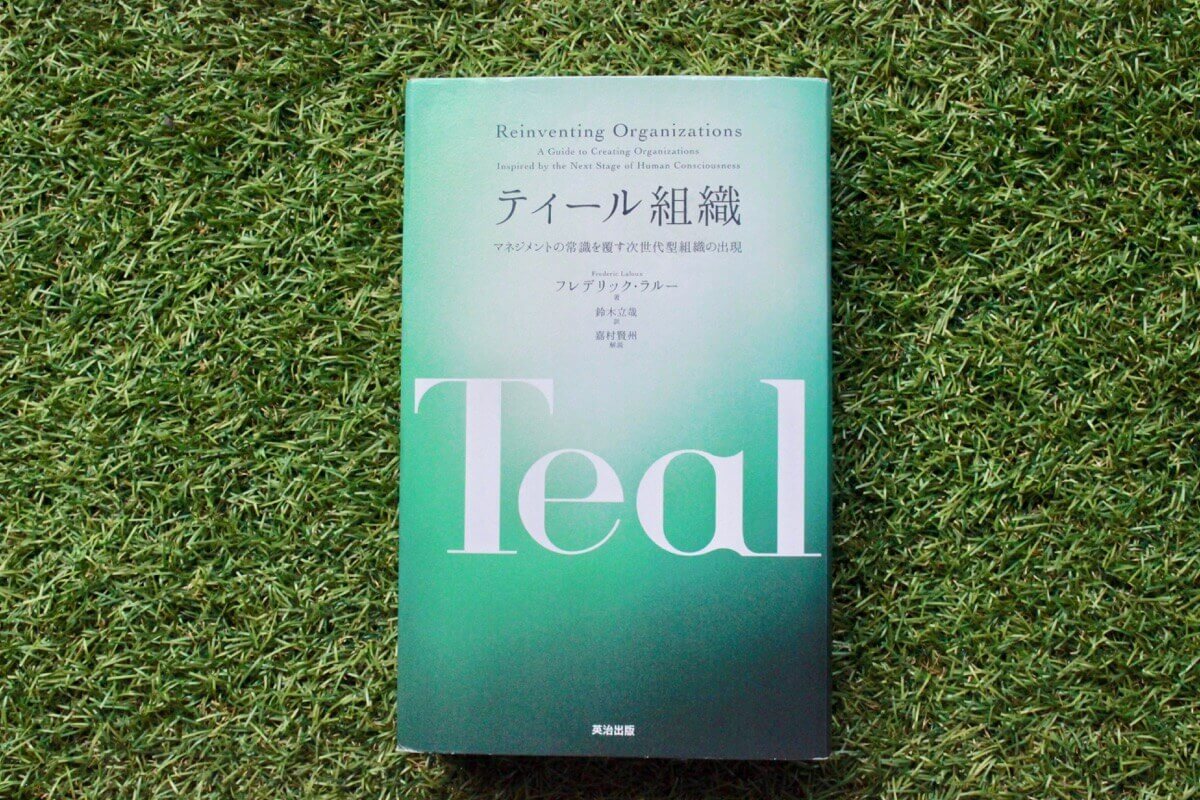

果たしてサイボウズはティール組織なのか? サイボウズの組織の特徴は? ティールの第一人者である嘉村賢州さんをゲストに迎え、サイボウズ式社内勉強会を実施しました。

第1回の本記事は、ティール組織の概要について嘉村さんの講演内容をお届けします。第2回はこちら。

始まりは誰も幸せじゃない経済社会に対する違和感から

『ティール組織』 (フレデリック・ラルー著/英治出版)。原書である『Reinventing Organizations』は2014年に出版。日本では2018年1月に出版された。

著者である元マッキンゼー・コンサルタントのラルーは、CEO向けエグゼクティブコーチングをする中で、こんな疑問を抱くようになります。

経済成長はできていても、誰も幸せじゃない経済社会に対する違和感。そこから彼の探究がスタートしました。

嘉村賢州(かむら・けんしゅう)1981年生まれ。兵庫県出身。京都大学農学部卒業。IT企業の営業経験後、 NPO法人 場とつながりラボhome's viを立ち上げる。人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。2015年に1年間、仕事を休み世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会い、日本で組織や社会の進化をテーマに実践型の学びのコミュニティ「オグラボ(ORG LAB)」を設立、現在に至る。

ところが、ラルーは従来の手法を採用しませんでした。

企業の知名度にかかわらず、一人ひとりが輝いて働き、クライアントに圧倒的に支持される組織を情報収集し、各社の特徴を調べました。

各社、組織規模も業種も違えば、お互いに情報交換をするわけでもない。そもそも存在さえ知らない。それなのに、組織運営が酷似している。その共通点をまとめたのものが、ティール組織です。

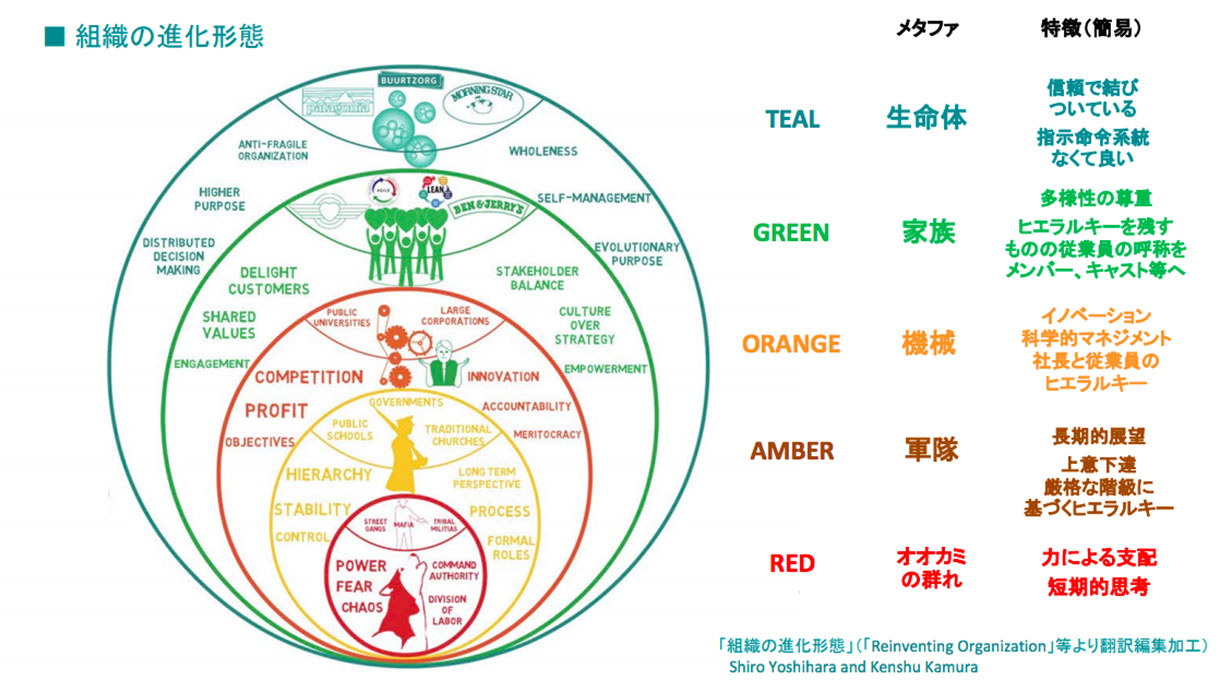

ティール組織とは何か。1つ目のポイントは時代によって変わってきた「組織」の歴史。2つ目は、ティール組織に共通する3つの特徴です。

「組織」は歴史とともに進化する

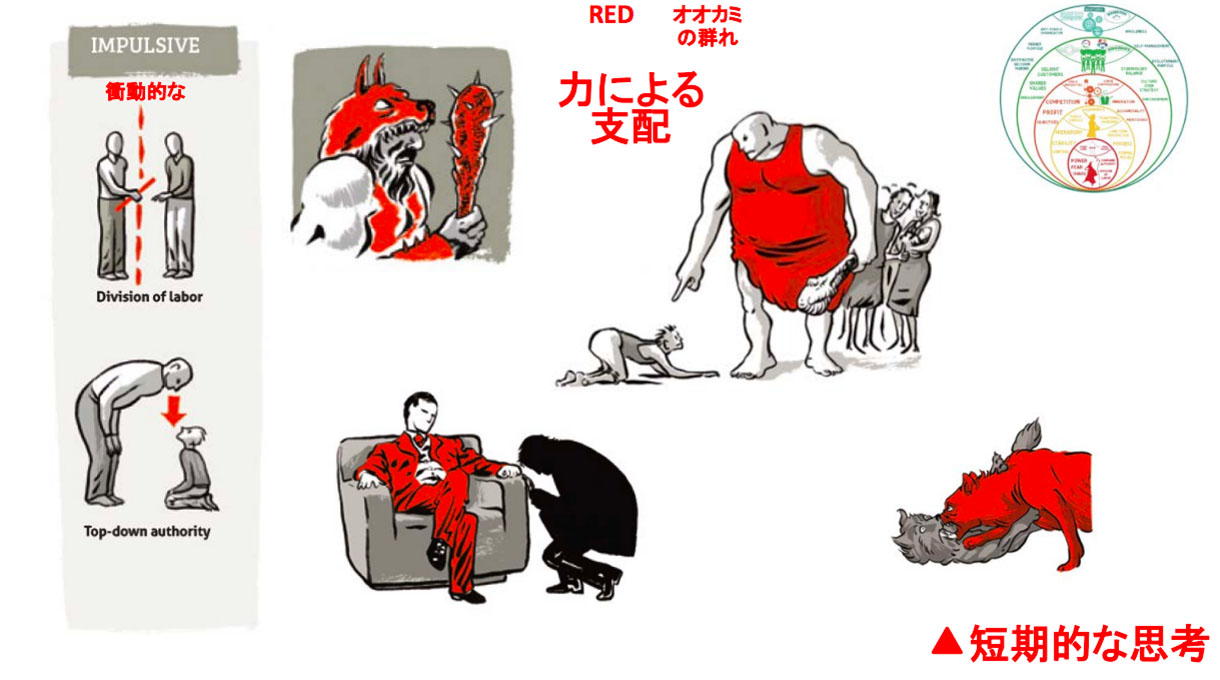

●力による支配、原始的組織「レッド」

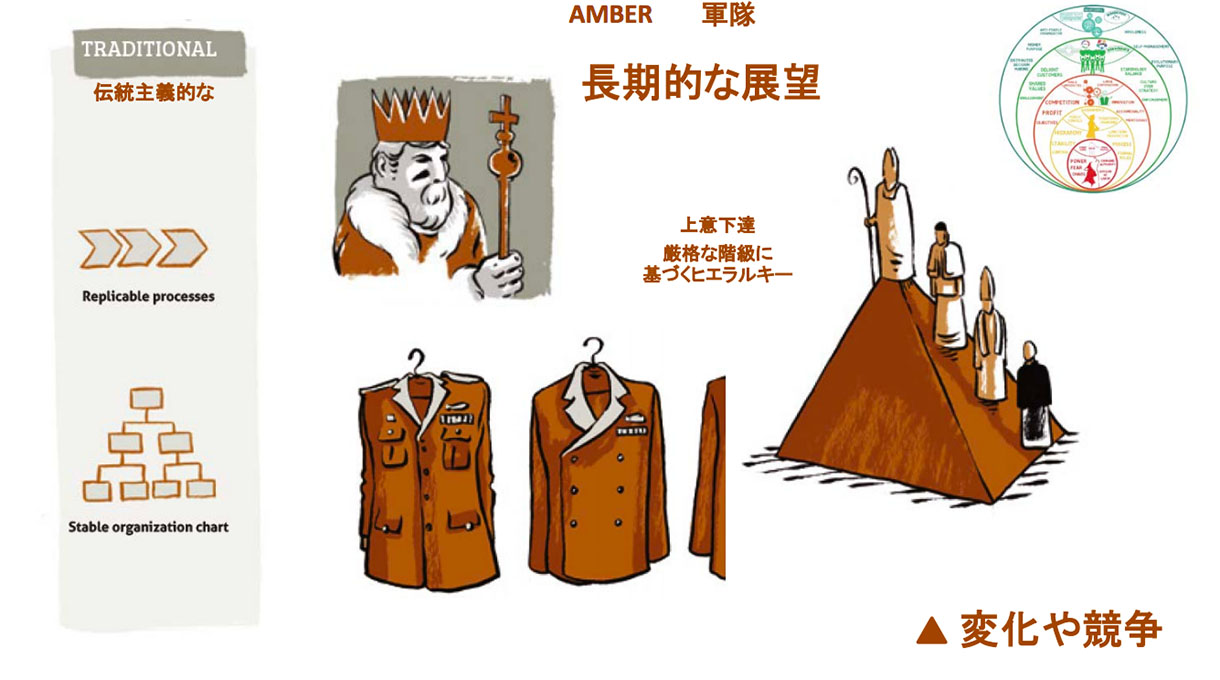

●身分による厳格なヒエラルキーが存在「アンバー(こはく色)」

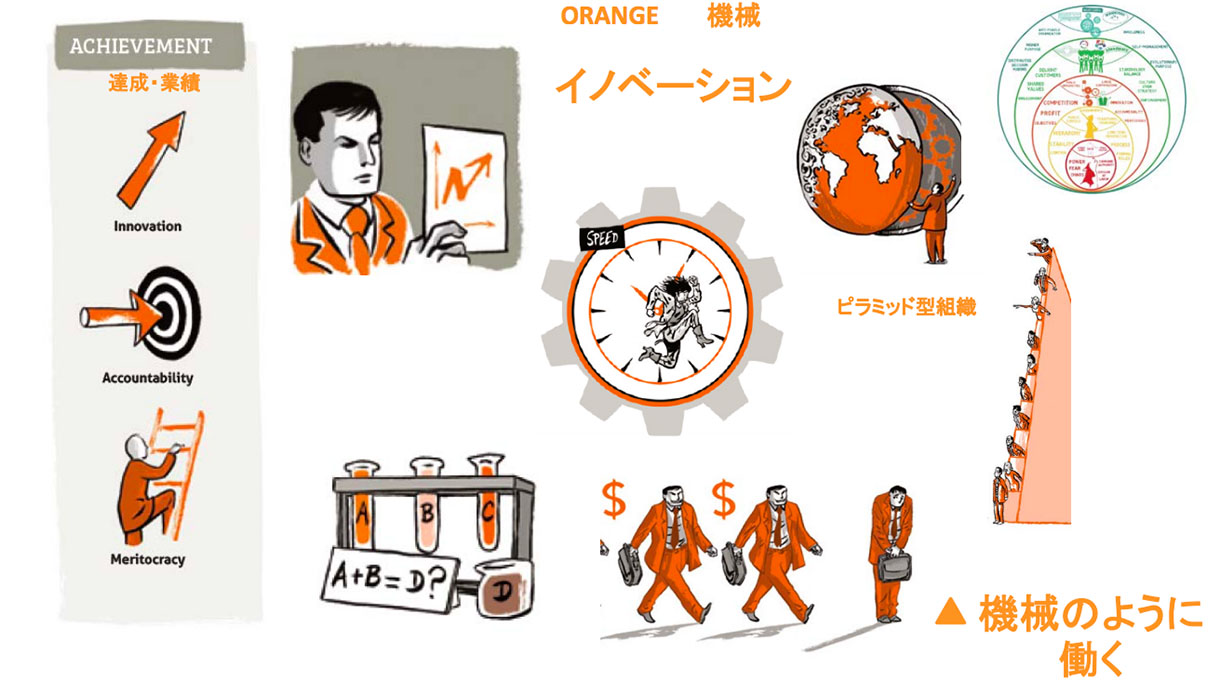

●早い成長スピードが求められる「オレンジ」

数々の経営テクニックが生まれる中で、最も大きな発明とされているのが、能力による実力主義です。身分に関係なく「頑張れば上に行ける」と、労働者が競い合い、飛躍的に組織が拡大しました。

しかし、「能力とモチベーションがある人は頑張れても、組織の下の階層ではモチベーションが上がらない」「承認プロセスが多層的で、上層部に現場の意見が届きにくい」といった問題が起こります。

例えば、業務システムへのデータ入力なら、延々と入力作業をするだけ。それで職場人生を終えることもありえます。実は、その業務をしている人は、子ども好きかもしれないし、絵を描くのが好きかもしれない。でも、そういうことは一切考慮されません。

そして人生の終わりに、「機能」で雇われてきたことに対して、「本当は、こういう人生を送りたかったのに」と虚無におちいる。この組織がもたらす成果は、社会的には数々の偉業を達成していますが、個人が幸せを感じにくい。それがオレンジの特徴です。

そこで現れたのが、「グリーン」でした。

●多様性を尊重する「グリーン」

社員を「従業員」ではなく、キャストやパートナー、メンバーと呼ぶのも特徴です。彼らにとっていっしょに働く人は家族であり、仲間だという意識が強くあるからです。

物事を決めるときには、承認プロセスではなく対話を重視し、合宿やワークショップが好まれます。一人ひとりの社員が主体的に参画できるので、やりがいを感じやすいのも特徴です。

中途半端な多様性は「ぬるく」なりがち

1番の問題は「船頭多くして船山に上る」状態になりやすいこと。多様なアイデアが出ても、対話に時間をとられ、なかなか物事が決められません。

24時間365日事業アイデアや改善点を考えている社長からすると、ワークショップで出てくるアイデアは「詰めが甘い」「ぬるい」と感じがちです。せっかく対話が起こったとしても、最終的にはトップの“ちゃぶ台返し”が起こり、両者間に溝が生じやすくなります。

また、仲間意識を持ちすぎるため、厳しい意見や突飛な意見を言いづらくなりやすいです。多様性を尊重して生まれたはずの組織で、多様な意見が言いにくくなる。そんな矛盾が生じてしまいます。

「小さなスタートアップ企業だからできるんでしょ」は大きな誤解

「小さなスタートアップ企業だから、そういう組織形態が成り立つんでしょ」。そう思う人もいるかもしれませんが、『ティール組織』に取り上げられている企業の社員数は、数百名から数万人規模。社員数4万人の電力会社もあります。

食品加工メーカーや自動車部品メーカー、ITコンサルティング、学校、訪問介護など、さまざまな業種でティール的な試みが実行されています。

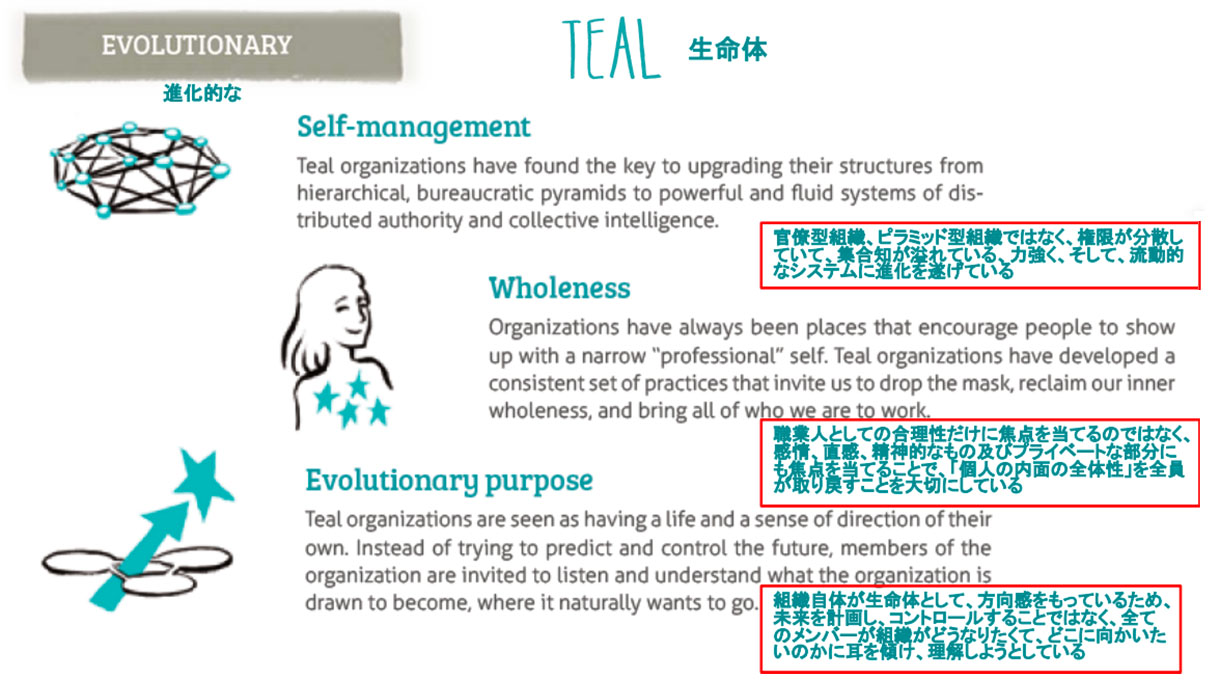

一見、まったく違う組織形態ですが、ティール組織を丁寧にリサーチしていくと3つの共通点が見えてきます。「セルフマネジメント(自主経営)」「ホールネス(全体性)」「エボリューショナリー・パーポス(存在目的)」です。

セルフマネジメントは自由に意思決定できる裁量を持つこと

1.セルフマネジメント(自主経営)

例えば、「何かを購入する」「プロジェクトに予算をつける」「人を雇う」。このすべてを自由に意思決定します。給料の金額を社員一人ひとりが自己決定しているケースもあります。

アドバイスを求められた人は、必ず真摯に対応しなければなりません。

さまざまなアドバイスを真剣に考えた上で、最終的な意思決定は自らの判断で下します。

ティール組織におけるセルフマネジメントは、社員同士の信頼や情報の透明性が担保されることで実現できるシステムなのです。

2.ホールネス(全体性)

合理的ではなくても、感情が動くところにビジネスのヒントがある。不安を覚えるものには、リスクが潜んでいる。こんな可能性を考えます。

これまでは排除されてきた感情的、直感的、理性的、精神的なもの、自分の深い内側にある自我、男性性や女性性。これらも、人として本来はすべて重要でしょう。

いまの仕事には関係がなくても、誰でも特殊な技能や才能を持っているかもしれません。それらを押し殺しているほうが、組織にとって大きな損失です。

すべてをありのままにさらけ出しているほうが、人は本来の力をより発揮できる。オフィスに入るときに、わざわざ“武装”しないで済む安心安全な状態が「ホールネス」なのです。

3.エボリューショナリー・パーポス(存在目的)

存在目的の実現のためなら、ときに事業内容を大胆に変更したり、競合他社と合併したりすることもあります。

組織のあり方さえ、ダイナミックに変わるということです。

直近で起こりうる複数パターンの未来予測が役立つこともありますが、今の時代は不安定で不確定要素が多いです。当たるかどうかわからない見通しを、膨大な手間とコストをかけて立てるのは、もはや無意味です。

その分、お互いの意見や日々の動向を密に共有する必要が出てくるため、定期的なミーティングなど意見交換の文化が発展します。すると、メンバー全員が自分のかかわる事業の全体像を把握でき、各自の意思決定もスムーズになるのです。

さて、ティール組織の概要がわかったところで、ここからが社内勉強会の本題です。第2回では、嘉村さんと青野の対談をお届けします。ティール組織への変革はそもそも必要なのか、これからのサイボウズの組織を考えるヒントを探ります。

「うーん、サイボウズには、まだ足りていないところもあるな」

構成:玉寄麻衣/編集:松尾奈々絵(ノオト)/撮影:二條七海 /企画:森信一郎

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

二條 七海

写真家→ホームレス→LIG.inc→フリーランスフォトグラファー。 現在は著名人や芸能人の人物撮影を中心に行っている。 多様な作風が持ち味。好きな食べ物はハンバーグ。

編集