管理職になるということは

介護が始まっても管理職をあきらめなくていい。知識とアウトソーシングで乗り切る

「親に介護が必要になったとしても、仕事が休みやすければなんとかなるんじゃないの?」というのは大きな誤解。むしろ「いかにして、仕事を休むことなく介護もこなしていけるのか?」を考えることが大切なのです──。

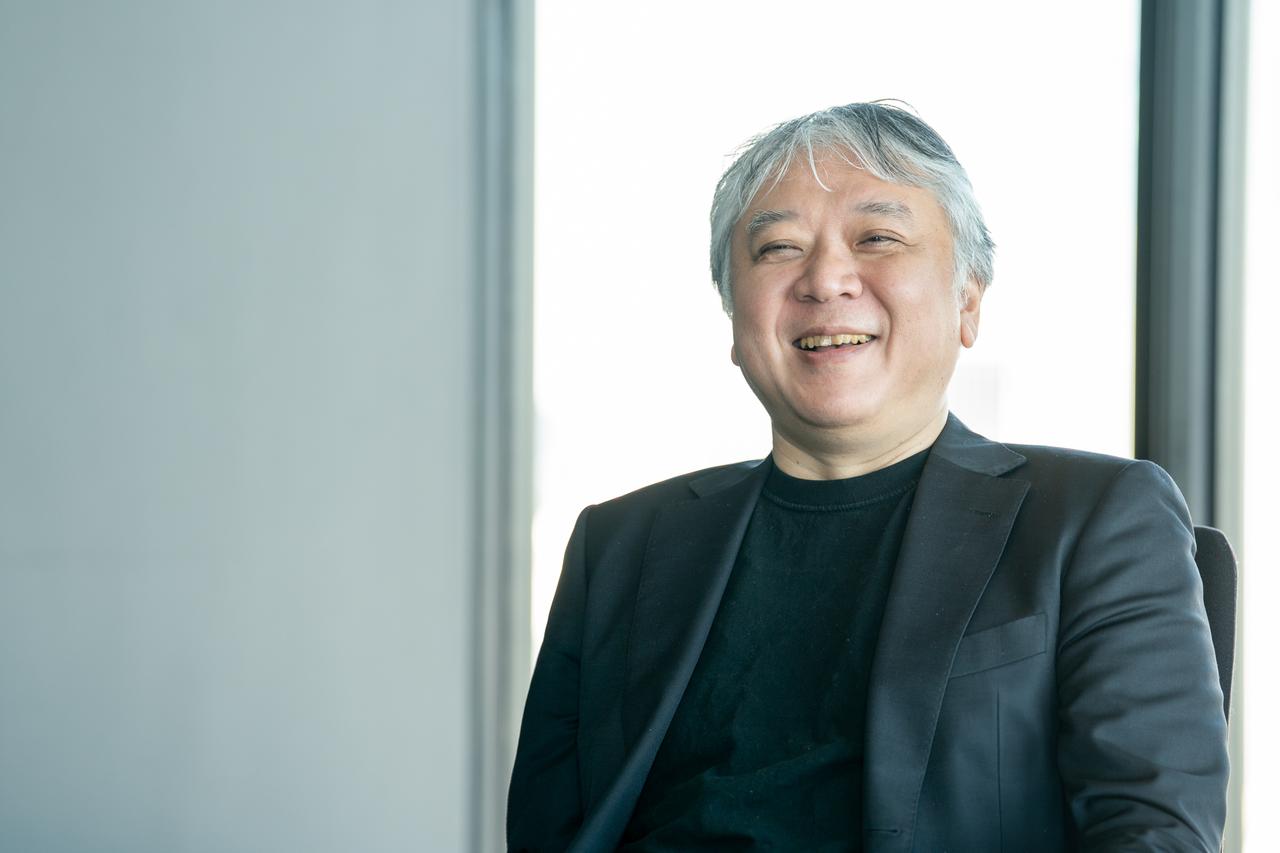

そう語るのは、ご自身も30年以上にわたる介護従事者であり、ビジネスケアラー支援などをおこなう株式会社チェンジウェーブグループ取締役の酒井穣さん。

2025年は、団塊の世代の介護問題が爆発する「大介護時代」。日本の管理職の多くは40代から50代であり、この年齢層の親世代はちょうど団塊の世代にあたります。

いま管理職の人、これから管理職になる可能性がある人は「親の介護と仕事」をどう両立すればいいのでしょうか? 「管理職と介護」をテーマに酒井さんにお話を伺いました。

みなさんは「ビジネスケアラー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、働きながら介護をしている人たちを指す言葉です。いま、日本においてビジネスケアラーがどんどん増加し、社会レベルで大きな問題になりつつあります。

僕自身、国内外で働きながら、長らく精神障害を患っていた母の介護を30年以上にわたって経験したビジネスケアラーの当事者です。そして現在まで、自社の事業を通して仕事と介護の両立支援をおこない、数多くのビジネスケアラーと関わってきました。

今回は「管理職と親の介護」というテーマで、介護にまつわる知見を読者の皆さまに伝えたいと思います。

酒井穣(さかい・じょう)。株式会社チェンジウェーブグループ取締役。慶應義塾大学理工学部卒。Tilburg大学経営学修士号(MBA)主席取得。商社にて新事業開発、台湾向け精密機械の輸出営業などに従事。後、オランダの精密機械メーカーにエンジニアとして転職し、2000年にオランダに移住。オランダにて、2006年末に各種ウェブ・アプリケーションを開発するベンチャー企業を創業し、最高財務責任者(CFO)として活動。2009年4月、日本に帰国し、フリービット株式会社(東証一部)の取締役。2016年9月に株式会社リクシスを創業。2024年1月株式会社チェンジウェーブと経営統合し、社名を株式会社チェンジウェーブグループに変更、現職。著書に『ビジネスケアラー 働きながら親の介護をする人たち』『初めての課長の教科書』ほか

ビジネスケアラー問題は企業にとって、福利厚生を超えた経営レベルの課題

前提としてまず知っておいてほしいのは、2025年の日本は本格的な「大介護時代」に突入することです。

2025年は、人口ボリュームの大きい団塊の世代が、75歳以上の後期高齢者となる年です。75歳以上になると、介護を必要とする「要介護者」の割合が急速に増えることから、今年は日本において、団塊の世代の介護問題が爆発する年になります。結果として、ビジネスケアラーも急増するのです。

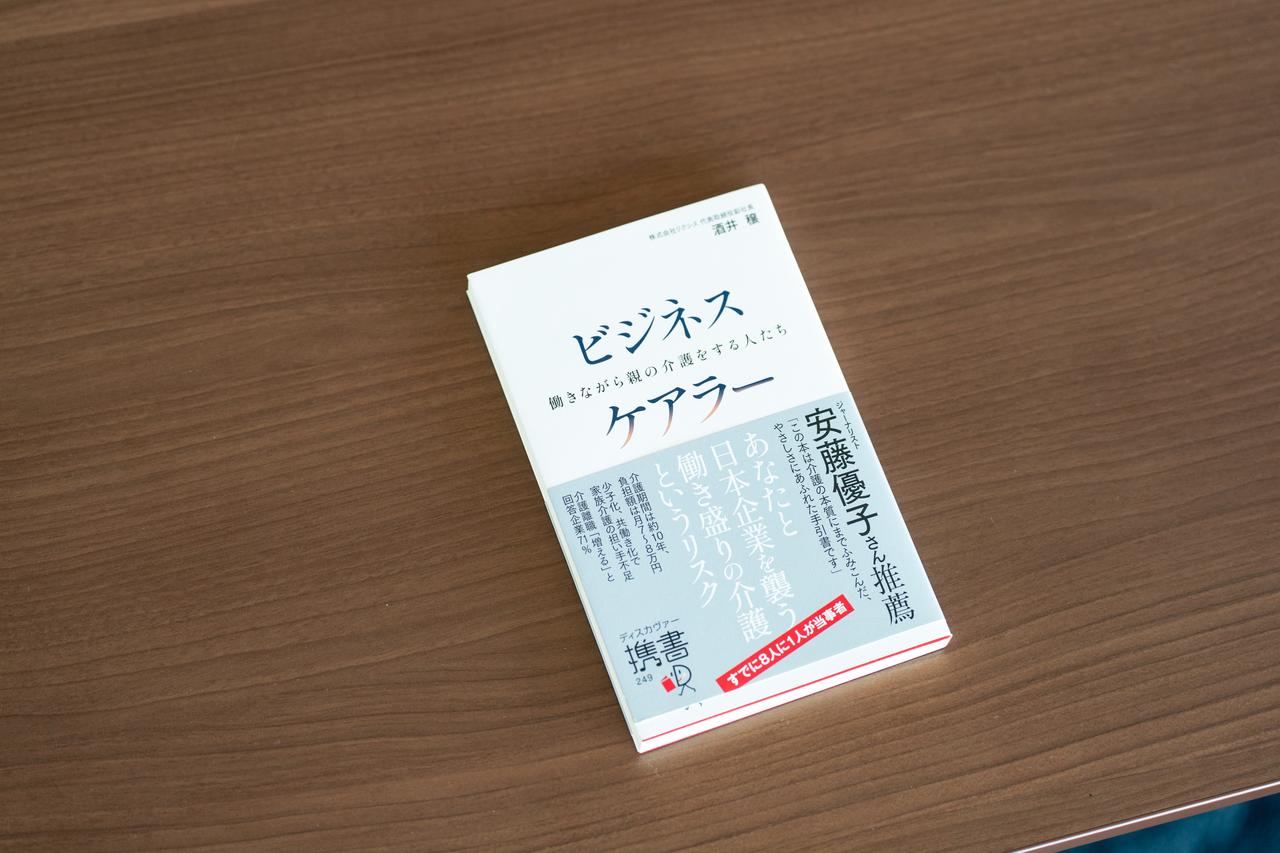

酒井さんの著書『ビジネスケアラー 働きながら親の介護をする人たち』。仕事と介護の両立に関する課題や、介護をしながらキャリアを維持する方法などが記されている

今回注目したいのは、日本の管理職の多くが40代から50代であり、この年齢層の親世代がちょうど団塊の世代にあたることです。ですから、多くの管理職にとって、親の介護問題はまったく他人事ではないことがよくわかると思います。

経済産業省の調査では、仕事と介護を両立するビジネスケアラーの生産性は、平均で約27.5%も低下することが示されています。また、今後数年のうちに、ビジネスパーソン全体の約3割がビジネスケアラーになるという予測もあります。大企業の場合、この問題による損失は、年間およそ6.2億円にも上ると考えられているのです。

ここまで説明すれば、これからの企業経営にとって従業員の介護問題は、福利厚生を超えた経営レベルの課題であるということを理解してもらえるのではないでしょうか。

「休みやすい=介護が楽になる」とは限らない

想像してみてください。あなたは管理職世代のビジネスパーソンだとします。親が急な病気で倒れ、病院から呼び出され、慣れない入退院の手続きをし、慌ただしく日々を過ごし、その後なんとか回復はしたものの身体が不自由になってしまった。そんなふうにして、あなたの仕事と介護の両立は、ある日突然やってくるのです。

フレックスタイム制度やリモートワーク制度が整備されている会社に勤めていた場合、焦ったあなたは「助かった。介護が落ち着くまで、とりあえずリモートワークと休みを最大限に利用しよう」と考えるかもしれません。しかし、ここに大きな落とし穴があります。

「休みやすい環境」や「リモートワークしやすい環境」は、多様な働き方を推進するという面から見ればもちろんすばらしいことです。しかし仕事と介護の両立に関して言えば、必ずしもそうした環境がプラスに働くとは限りません。

リモートワークを活用できる環境で介護をしている従業員は、介護のために費やす時間が増えるというデータがあります。おそらくは、リモートワークができるがために、ついつい介護に関わってしまうのでしょう。兄弟姉妹からも「あなたはリモートワークができるのだから」と期待されてしまい、介護負担を抱え込みやすくなってしまう場合もあります。

また、介護に関する知識がないと、自身のお仕事の状況と引き受けることができる介護の負担度合いについてケアマネージャーにしっかりと伝えきれず、負担が大きいままのケアプランを了承してしまうといったこともあるかもしれません。

認識してもらいたいのは、介護に平日平均2時間以上、休日平均5時間以上の時間を費やしている人は、介護離職をしやすいということです。これは介護離職のボーダーラインであり、仕事と介護の両立を成功させるには「ヘルパーさんや家事代行サービスといったアウトソースを活用することで、自分が介護に関わる時間を平日平均2時間以下、休日平均5時間以下を実現する」ことが望ましいのです。

つまり、「親に介護が必要になったとしても、仕事が休みやすければなんとかなるんじゃないの?」というのは大きな誤解。むしろ、いかにして仕事を休むことなく介護もこなしていけるのかを考えることこそが大切なのです。

「介護は自分にしかできない」という思い込みは手放すべき

平均寿命から健康寿命を引き算すると、男性は9年、女性は12年になります。私たちは、75歳からの約10年を介護の期間として想定しておく必要があると思います。

僕は結果的に母の介護を30年以上経験しましたが、さまざまな介護制度やサービスを活用し、「介護のために仕事を休まない」ということを原則にしていました。

介護のために10年以上もの期間、仕事を頻繁に休み続けてしまったとしたら、自分のキャリアが犠牲になるばかりか、介護の費用も足りなくなってしまうかもしれません。結果として、自分の人生までもうまくいかなくなってしまった場合、それを親のせいにしてしまうような介護は、正しくないと思います。

介護のために子どもの人生が犠牲になることは、きっとあなたの親御さんも望まないはずです。実際に、介護の話で子どもに迷惑をかけたくないと考える親世代は9割以上になります。

「自分の手で親を介護することこそが親孝行だ」という考え方はまだまだ根強いのが現状です。でも、ちょっと考えてみてください。

たとえばあなたの親ががんになったとして、その手術をあなた自身がすることが“親孝行”と言えるでしょうか? この質問に頷く人はいないはずです。しかし介護に関しては、「誰でもできることなんだから子どもがやるべきだ」と思われてしまっているように感じます。

実際には、おむつ交換やお風呂、食事の介助といった身体介護は、専門性が求められる准医療とも言えるものです。介護のプロは、医師や看護師と連携して日々の体調のチェックもしてくれます。それを「誰でもできる」などと矮小化するのは、介護に関する知識がないからに他なりません。プロに任せたほうが良質な介護が提供できるという事実と向き合う必要があります。

介護は「知識の問題」なのに、ほとんどの人が知らない

ここまで読んで、介護についてちょっと誤解していた、と感じている人は少なくないのではないでしょうか。それは決して特殊なことではありません。介護については誰しも、どこかできちんと習うこともなければ、知識を得る機会もほとんどないからです。

そして、ビジネスパーソンが介護で疲弊してしまうのは、まさにこの「知識のなさ」が原因であることがほとんどです。

実際には、働きながら介護をする人に向けたサービスや支援制度は、自治体が提供しているものや民間企業によるものなど、さまざまあります。日本は介護サービスに関しては、世界でもっとも充実している国だと言っても過言ではありません。

たとえば、飛行機を使う距離に暮らしている親の介護をする人のために、JAL、ANA、ソラシドエア、スターフライヤーの航空会社4社は「介護割引」を提供しています。こうしたことを知らないままに介護をする人と、情報を参照しながら介護をする人は、介護負担が全く異なるわけです。

こういった情報も含め、自分にとって必要な介護サービスや制度について知るためには、親の住んでいる自治体の「地域包括支援センター(※)」に相談をしてみるのが一番です。

※地域包括支援センター:高齢者の暮らしにおける様々な問題に関する相談を受け付けてくれる公的な総合相談窓口。株式会社チェンジウェーブグループでは、親の住んでいる自治体の包括支援センターを検索できる「地域包括支援センターマップ」を提供している。

もし、病院や介護施設から呼び出しがあったら、会社を休んででも自分が行かなくては、と考える方もいるかもしれません。ですが、そのすべてに応じる前に、まずは家族の立ち会いが必要な理由を尋ねてみてください。どうしても立ち会いが必須だというケースもありますが、きちんと話を聞いてみると必須ではないというケースもあります。

僕自身、オランダに住んでいた際に母の病院から立ち会いを依頼されたときは、「どうしても行けません」とお断りさせてもらっていました。無理なときは無理と伝えてもいい、というのは忘れないでほしいです。

もちろん、介護を続けていると、やむをえず仕事を休む必要が出てくることもあるでしょう。でも、その休みは自分のキャリアを犠牲にするためではなく、介護の体制構築のため、自分や家族の息抜きのためなど、前向きな理由であるべきだと思います。

管理職の仕事の本質は、介護とまったく同じ

いままさに管理職として働いている人は、親を介護する未来のことを考えると、「ただでさえ責任ある立場を任されているのに、その上でさらに介護だなんて……」と不安やプレッシャーを感じるでしょう。

しかし、管理職としてあなたがこれまで身につけてきたスキルは、介護でも間違いなく活かせます。それは、管理職の仕事の本質は意思決定であり、介護もまったく同じだからです。実際に、仕事と介護の両立に成功する人は、優秀な管理職であるという研究もあるくらいです。

繰り返しになりますが、働きながら親の介護をするためには、さまざまなアウトソースを活用することがとても重要になってきます。

たとえば、「おむつ交換やお風呂のような身体介護はプロにお任せしたい」と思うなら、そのためにはどのような介護体制が必要かを考え、自分の家計や、費やせる時間とのバランスをとることになります。限られた予算やリソースの中で高いパフォーマンスを出す方法を考えるというのはまさに、管理職の仕事そのものではないでしょうか。

管理職の方には、介護においても、プレイヤーではなくマネージャーになる意識を持ってほしいと思います。

また、ビジネスケアラーの79%は介護に関する相談を上司にするということがわかっています。相談を受けた上司は、「介護が落ち着くまでとりあえず仕事は休んでいいから」と言ってしまいがちですが、そうした介護リテラシーのない上司の言葉が、かえって部下を介護の“沼”に沈めてしまう可能性もあるのです。

まずは、当人が今後どのように働きたいと考えているか、希望を確認することが第一です。そうした当人の希望を実現するためにも、管理職自身がアウトソースを活用していくことが肝要です。

2024年に育児・介護休業法が改正され、今年4月からは、仕事と介護の両立に関する研修の実施や相談窓口の設置が義務となりました。全社員に向けて、とはいかずとも、まずは全管理職を対象に、介護についての基礎知識を伝えるための研修を実施してもらいたいです。

繰り返しますが、仕事と介護の両立を成功させるには、知識(介護リテラシー)が最も重要です。日本の企業においては、研修などで「介護経験者の体験談」をシェアする動きも盛んです。ですが、経験談というのはn=1の個別の話になりがちです。いきなり体験談から入るのではなく、統計的・専門的な知識にアクセスできるような環境づくりについても、しっかりと対応いただきたいです。

本当の親孝行とは何か?

昔は、子育てが終わる頃に親の介護が始まったものです。しかし晩婚化の影響もあって、現代は、子育てと親の介護が同時進行する、いわゆる「ダブルケア」が増えてきています。ダブルケアの世界における指針として、「育児と介護が重なってどうしても身動きがとれなくなったとき、優先すべきは育児」というものがあることは知っておいて良いでしょう。身寄りのない高齢者でも生きられるのが日本ですが、子どもは、親の役割を担う人がいないと生きられないからです。

親の介護にどうしても時間やお金がかけられなくなった場合は、白旗を上げ、親に生活保護を受給してもらうこともひとつの選択肢として覚えておいてください。

そもそも、本当の親孝行とは、無理な自己犠牲を払うことではなく、介護が必要になったあとも親と一緒にごはんを食べに行ったり談笑したりと、親子でいい思い出をたくさんつくることではないでしょうか。介護の時間は、残された親子の時間をともに大切に過ごすための期間でもあるのです。

もし介護にKPIを設定するとしたら、それはあなたのお父さん・お母さんの笑顔の数かもしれません。なぜなら、それだけは本当の意味で「家族にしかできない介護」だからです。

今回の僕の話も参考に、管理職世代のみなさんには、「介護は子どもの自分がやるべきだ」「親の介護をしながら管理職になるのは不可能だ」という思い込みを手放して、さまざまなサービスや制度を頼りながら介護に向き合ってほしいと思っています。

企画・編集:深水麻初(サイボウズ) 執筆:生湯葉シホ 撮影:加藤甫

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

加藤 甫

独立前より日本各地のプロジェクトの撮影を住み込みで行う。現在は様々な媒体での撮影の他、アートプロジェクトやアーティスト・イン・レジデンスなど中長期的なプロジェクトに企画段階から伴走する撮影を数多く担当している。

編集

深水麻初

2021年にサイボウズへ新卒入社。マーケティング本部ブランディング部所属。大学では社会学を専攻。女性向けコンテンツを中心に、サイボウズ式の企画・編集を担当。趣味はサウナ。