多様性は大切だけど、わかりあう必要ってあるの?

違いとか多様性って、コストがかかると思いませんか──? 東京大学准教授・中原淳さん×株式会社Wasei代表取締役・鳥井弘文さん

多様性を認める社会やチームを作っていくのは、とても大切なこと。それは「さまざまな価値観を持つ人が集まり、同じ場所で生きる」ことを意味します。

言葉にするとシンプルですが、これは簡単なことではありません。互いの価値観をわかりあえないことだってあるはず。むしろ私たちは、「わかりあえない」ことを前提に、それでも一緒に生きていく覚悟をしなければいけないのかもしれません。

こんな時代のリーダーたちは、どうやって多様な価値観をもつメンバーをマネジメントしていけばいいのでしょうか?

今回は、東京大学准教授の中原淳先生と、「灯台もと暮らし」を運営する株式会社Wasei代表取締役・鳥井弘文さんが対談します。

中原先生は、「企業・組織における人材開発やリーダーシップ開発」や「職場のリーダーが、多様性にいかに向き合うか」について研究されています。鳥井さんはご自身のブログ「隠居系男子」において、多様性に関するさまざまな発信を行っています。2人の対話から見えてきたものとは……?

実は「潜在的な多様性」のほうが怖い

中原 淳(なかはら・じゅん)さん。東京大学 大学総合教育研究センター 准教授。北海道旭川市生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院 人間科学研究科、メディア教育開発センター(現・放送大学)、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員などをへて、2006年より現職。「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・リーダーシップ開発について研究している。単著(専門書)に『職場学習論』(東京大学出版会)、『経営学習論』(東京大学出版会)、人材開発研究大全(共著、東京大学出版会)。一般書では『研修開発入門』(ダイヤモンド社)、『駆け出しマネジャーの成長戦略』(中公新書ラクレ)、『アルバイトパート採用育成入門』(ダイヤモンド社)など。働く大人の学びに関する公開研究会「Learning bar」など、各種のワークショップもプロデュース。

自分が日本人であるというだけでひどい言葉を浴びせられる、ということを経験しまして。

自分は何も悪いことをしていないのに、なぜ初めて会った人に罵倒されなきゃいけないんだろう? と思いました。

鳥井 弘文(とりい・ひろふみ)さん。株式会社Wasei代表取締役。北海道函館市生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒。大学卒業後に中国・北京へ渡って日系ITベンチャー企業に勤務し、中国版Twitterと呼ばれる微博(ウェイボー)を中心とした日本企業の中国国内PRに携わる。帰国後は、新しい時代の生き方やライフスタイルを提案するブログ「隠居系男子」を運営開始。半年で月間25万PVを達成し、現在はBLOGOSとFashionsnap.comにも転載中。2014年9月に起業し株式会社Waseiを設立。主要事業として2015年1月1日、これからの暮らしを考えるウェブメディア「灯台もと暮らし」を運営開始。その他にもこれからの時代の生き方の提案や、日本の地方を盛り上げていくための新規事業を立ち上げ中。

でもMITでは、それが一変しました。何もできない。何も成し遂げていない。しかも英語すらろくに話せない存在になってしまったんです。

「まあ、いいじゃないか、ゼロからもう一度はじめよう」という気になれました。27歳の頃です。

その後、紆余曲折があって「職場における人の研究」を始めました。どうすれば人は能力を発揮していけるのか。それを探るために、多くの日本企業につとめるビジネスパーソンにヒアリングさせていただき、そこで一つの発見があったんです。

でも、人生や仕事に対する思いや考え方などをヒアリングしていくと、同じ日本人でもまったく考え方が違うんですよね。つまり、「日本人ですら、多様であること」に気づいたのです。

キャリアに対する考え方も、仕事に対する思いも、働くことの意味づけも多様。同じような働き方をしている日本人同士でも、何もかにも、人によって違うことに気づきました。

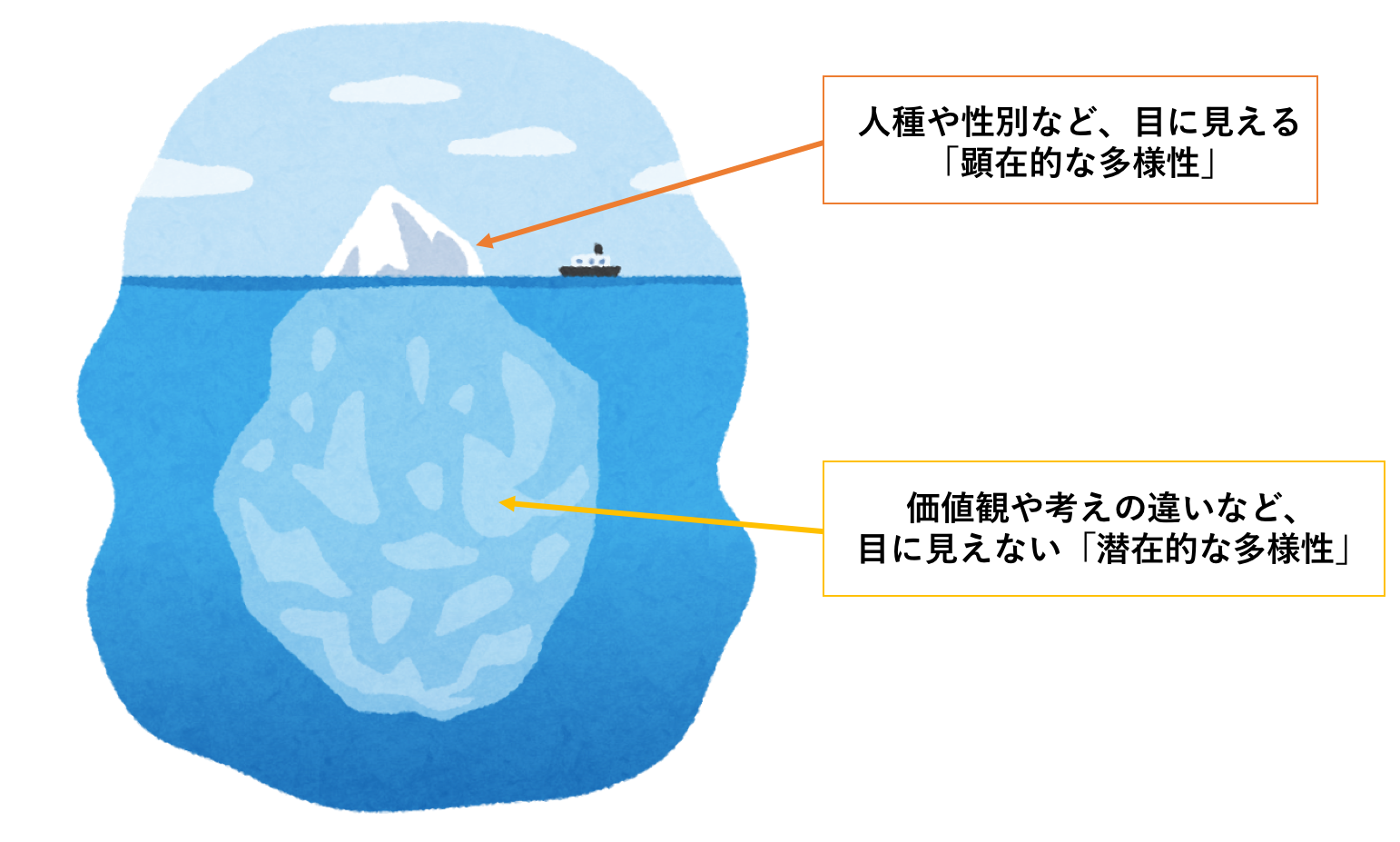

わたしたちは「顕在的な多様性」に目を奪われがちですが、「潜在的な多様性」がそもそも存在していることには、なかなか目を向けません。

多様性とは、氷山みたいなものなんだなと思いました。つまり、図に表すとこんな感じです。

そこにどうやって対応していくかを、今でも悩み続けている感じです(笑)。

しかもそうした「違い」や「多様性」は、長いあいだ時間をかけて学ばれ、形成されてきたものであるだけに厄介です。

価値観や考え方って、その人が所属してきた家庭や教育機関、社会集団の影響を多分に受けているんだけど、本人はそれに気づいていないことが多いんですよね。人と違うのはある意味当たり前なのに、勝手に同じだと思い込んでいるから衝突が起きるんだと思います。

多様性は大変だし、コストもかかる

だから「違いがある」ということを目の前に突きつけられたときに、オロオロしたり、怒ってしまったりする。みんな「同じ島国に暮らす日本人なのだから違いはない」と思いたいのではないでしょうか。

この中に、組織を形容するメタファーとして「餅(もち)型組織」と「おにぎり型組織」という言葉が出てきます。

(*)筆名は真木悠介

対して、西洋は「おにぎり型」の組織を好んでいると言えそうです。おにぎりという「個体」は為していますが、一つひとつの米粒は溶け合ったりせず、独立して存在している。

「みんな同じ」と思いたい方は、「餅米になれー!」と言いたい人なのかもしれません。おにぎりみたいに「米粒」が残っているのはけしからん、と(笑)。

しかし、今わたしたちは岐路にたたされています。一粒一粒が個性を持ち始め、同じ一粒だと思っていたものが、実は、一粒一粒不揃いだった。そんなときに、今までの「餅型」組織でやっていけるのだろうか、と。

ちなみに僕の研究部門は、人文社会科学では比較的規模が大きく、20人弱のスタッフが研究をしています。正直に言うと、この研究部門をマネジメントする中で「みんなが餅型でまとまってくれたら、どんなにいいだろう」と思うこともあります。

こんなことをサイボウズ式で言うと怒られるかもしれませんが……(笑)。正直に心の声にしたがって、言ってもいいですか?

ただ、それを実現するには非常に大きなマネジメントコストを必要とするということです。

多様性を確保するためには、多大なコストがかかることを覚悟しなきゃいけない。より厳しい世の中になっていくんだろうな、と。

もちろん今は、それをやらなきゃ人は集まらないし、労働力も不足してしまいます。さらに高次なレベルでいうと、多様性を活かしたような商品開発や市場の開拓も必要でしょう。だからやらなきゃならないんです。ただ、コストはどうしてもかかってしまう。

ゴールへ至るまでの道幅を広げることもリーダーの仕事

そのためには「みんなでビジョンを掲げて上場するぞ!」という方向もいいと思うんですが、僕自身はその前に、個人個人が突き抜けて成長していくことが必要だと思うんです。一人ひとりがパラレルに成長して、それがチームや組織の成長につながっていくような。

極論をいえば、「180度の真反対」さえ向いていなければOKと思えるかどうかですね。左右30度くらいの間に、各人がいてくれさえすればOKだと考える、ちょうど羊飼いのような感じかな。

分散して成長する個をまとめていくリーダーには「羊飼いマネジメント力」が必要で、そのときには、リーダーが「どの程度の幅を許容できるか」がポイントになってきます。

ゴールに向かう道幅が広ければ広いほど紆余曲折できる余裕があるけど、道幅が狭いと許容範囲も狭まってしまう。僕がプロジェクトを動かすときは、この道幅をどこまで広げられるか、メンバーそれぞれを見ながら考えています。

「ゴールに向かうための道を考え、その道幅をどこまで広げられるか考えます。メンバーは、その道幅の間で自由に動いてもらう」と中原さん

多様性を許容するときには、「自分が今どういう状況にいるか」を理解するための鏡が必要

大切なのは、「自分が今どういう状況にいるか」を理解するための鏡があること。だからフィードバックが必要なんです。

「みんな違ってみんないい」という状態に陥ると、チームは機能しない

そして、「みんなで決める」前に「みんなの違い」を表明するコミュニケーションを行うことを「対話」といいます。つまり、対話とは「それぞれの、意見の違いを明らかにするコミュニケーション」です。

単に「みんな違ってみんないい」という状態に陥ると、いつまでも物事が前に進みません。つまり、「決められなくなる」のです。

みんなが「私がこの意見を発しても受け入れてもらえる」と感じていないと場が成り立たないし、「自分が何か言っても無駄だ」と感じている人が1人でもいると会議の意味を成さない。

誰かが「A」と言って、それを「違う」とはねのけてしまうような人をリーダーが野放しにしておくと、次からはもう多様な意見が出てこなくなってしまいますからね。

なので、各々が考える時間をちゃんと取れるようにするべきですよね。でも現実は忙しくて、なかなかそんな時間が取れないのですが……。

そうして出てきた意見をまずはすべて受け止める。そして、ずるずると対話を長引かせせるのではなく、決めるときは決める。そんなリーダーシップが、これからは必要なんじゃないでしょうか。

執筆・ 多田慎介/撮影・橋本美花/企画編集・明石悠佳

サイボウズ式特別編集「多様性は大切だけど、わかりあう必要ってあるの?」

SNSシェア

執筆

多田 慎介

1983年、石川県金沢市生まれ。求人広告代理店、編集プロダクションを経て2015年よりフリーランス。個人の働き方やキャリア形成、教育、企業の採用コンテンツなど、いろいろなテーマで執筆中。

撮影・イラスト

橋本 美花

主に人物写真を撮らせていただいているカメラマンです。お仕事以外では海外へ行ってスナップ写真を撮ることが大好きです。自転車に乗りながら歌うことも好きです。

編集

あかしゆか

1992年生まれ、京都出身、東京在住。 大学時代に本屋で働いた経験から、文章に関わる仕事がしたいと編集者を目指すように。2015年サイボウズへ新卒で入社。製品プロモーション、サイボウズ式編集部での経験を経て、2020年フリーランスへ。現在は、ウェブや紙など媒体を問わず、編集者・ライターとして活動をしている。