仕事ってもっと楽に考えてよかったんだ

日本人は、会社にいる「時間」にこだわりすぎ。「時間=責任」は学校文化の呪縛──田端信太郎×青野慶久

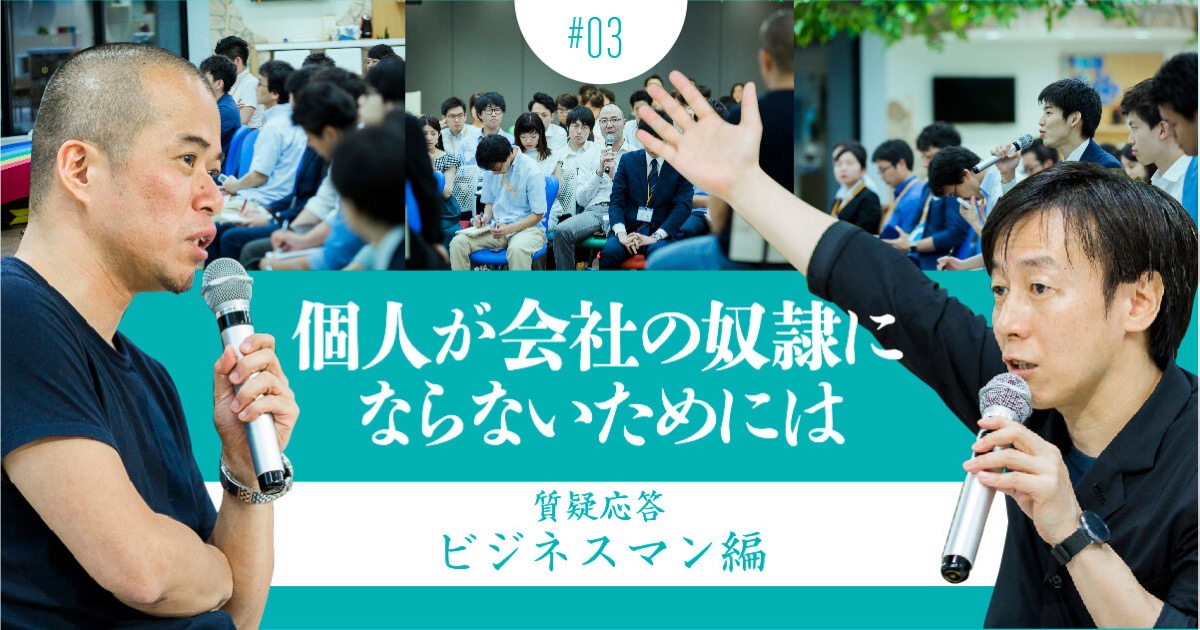

7月に書籍『ブランド人になれ! 会社の奴隷解放宣言』を上梓したスタートトゥデイ・田端信太郎さんと、サイボウズ社長・青野との公開取材イベント。

第1回と第2回は、働き方や子育てについての対談レポートをお届けしました。第3回では、イベント参加者からの質問に対して、お二人に答えていただきます。

質疑応答の前半は、「上司と対等に交渉するには?」「会社における責任って何?」といった悩みや問題提起をピックアップ。 日ごろから溜め込んでいたモヤモヤを解消するヒントを探ってみました。

【質問1】マインドチェンジはなぜ難しい? どうすれば変えられる?

働いていて疑問に感じたこと、おかしいと思ったことがあれば、必ず質問しなければならない。質問しない人は卑怯者である、と。

自立をむりやり引き出すためのルールを作ったんですよ。

サイボウズのメンバー同士で飲みに行って、誰かが仕事のグチを言うと、「お前、質問責任を果たしてないじゃないか」となる。

青野慶久(あおの・よしひさ)。1971年生まれ。愛媛県今治市出身。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立した。2005年4月には代表取締役社長に就任(現任)。社内のワークスタイル変革を行い、2011年からは、事業のクラウド化を推進。著書に『ちょいデキ!』(文春新書)、『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない」(PHP研究所)。

その一方で、意見を聞く側の人間が発言をちゃんと拾って、議論のテーブルにあげることも大事です。すると「自分の発言によって改善された」「うれしい、また言おう」という好循環が生まれます。

田端信太郎(たばた・しんたろう)さん。1975年生まれ。NTTデータを経てリクルート、ライブドア、コンデナスト・デジタル、NHN Japan(現LINE)で活躍。今年2月末にLINEを退職し、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」やPB「ZOZO」を展開する株式会社スタートトゥデイ コミュニケーションデザイン室 室長に就任。7月には著書『ブランド人になれ! 会社の奴隷解放宣言』(幻冬舎)を上梓した。

だとしたら、言わなきゃわからないし、言わせるように仕向けないといけないですよね。

そうすることで、はじめて意見が言える人もいる。努力によって力を引き出すのも、部門長としての責任だと言われまして。

でも、世の中全体でみれば、そういうやり方が心地よいという人も多いですよね。良い悪いじゃなくて、現実問題として。

【質問2】情報収集の仕方と社外にアプローチする方法を知りたい!

あと、「この人の部下になってもいいな」という人を常に4、5人は頭の片隅に入れておくべきですね。

もしものときのために「代案」を考えておくことは、サラリーマンとして当たり前の備えじゃないですか?

転職のためだけでなく自分を高める上でも、同業他社の同世代にどんな人がいて、どんな仕事をしているかということに興味がわかない方がおかしい。

日頃から社外のことにもっと興味を持つべきですよ。

【質問3】「会社に行く=責任を果たす」になってしまっている?

いま日本のサラリーマンは、「責任」をどう捉えればいいのでしょうか?

余震の恐怖に耐えながら、取引を行うために出社した人もいました。

そうやって「俺は大事な金融インフラを守っているんだ」くらいの気構えを持って、主体的に出勤しているんだったら良いと思います。

それが責任を果たしたことになり、給料として跳ね返ってくる。だから、会社に行くこと自体が責任になってしまう。

ような気もしますけどね。厳しく言えば。

それぞれが自己主張して、自分が欲しいものをはっきり言えるようにしないと、人と仕事がマッチングしませんから。

授業中に何も発言せず、心ここにあらずでも、出席するだけで評価されてしまう。

「休まなかった子が偉い」「皆勤賞おめでとう」みたいに。

あれ困るんですよ。小学校になったら、子どもを旅行に連れて行くのが大変で。

【質問4】上司と対等に交渉できる人材になるためには、どうすればいい?

個人がそういう意識を持つためには何を大切にするべきでしょうか?

誰と何を交渉するのか、明確にするのが第一歩だと思います。

上司の立場でいえば、部下が相談にきたときに「お前はどう思う?」と聞いています。

焚きつけにいかないと、主体性はなかなか出てこないものなんですよね。

自分がこだわりのある内容じゃないと、交渉できない。まずは自ら率先して、主体性を持つことができる分野を見つけることが大事なのではないでしょうか。

文:村中貴士/編集:松尾奈々絵(ノオト)/撮影:栃久保誠/企画:小原弓佳

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集