「ティール組織=全員が幸せになれる組織」とは限らない──主体性や自由がプレッシャーになる人もいる

サイボウズが目指すのは「チームワークあふれる社会をつくる」こと。その考え方と親和性の高いのが「ティール組織」という次世代組織モデルです。

働く人が幸福になり、なおかつ生産性が高くなるティール組織を今の時代に目指すには、何をすべきなのか。そもそもティール組織こそが「いいカイシャ」と言えるのでしょうか。

3月30日、サイボウズの株主総会とあわせて開催されたチームワーク経営シンポジウムで、「新しいカイシャとティール組織について語ろう」と題し、チームワーク経営のヒントを探りました。

ゲストは伊那食品工業・最高顧問の塚越寛さん、FC今治オーナーの岡田武史さん、『ティール組織』解説者の嘉村賢州さん、エコノミストの崔真淑さん。サイボウズ代表取締役社長の青野慶久を合わせた計5名で「どうすればカイシャは進化するのか」を考えました。

当日はキャンプをイメージした壇上で、パネルディスカッションが行われました

利益は「うんち」? 健康な会社なら自然と利益は出るもの

3カ月後のお給料が払えるかどうかも不安だし、死に物狂いでやっている状態なんですよ。その上、経営者の私ほど経営に危機感がある人がほかにいないから、結局私がワンマンでやってしまう。

岡田武史(おかだ・たけし)。株式会社今治.夢スポーツ代表取締役会長。大学卒業後、古河電気工業に入社し、サッカー日本代表に選出。引退後はクラブサッカーチームコーチを務め、1997年に日本代表監督となり史上初のW杯本選出場を実現。Jリーグでのチーム監督を経た後、2007年から再び日本代表監督を務め、10年のW杯南アフリカ大会でチームをベスト16に導く。中国サッカー・スーパーリーグ、杭州緑城の監督を経て、14年11月四国リーグ(現 JFL)FC今治のオーナーに就任。日本サッカー界の「育成改革」、そして「地方創生」に情熱を注いでいる

そもそも「会社」は、優秀な人材だけが集まる場ではないんです。それよりも社員のたった一度の人生を、できる限り幸せにする責任が会社にはありますから。

塚越寛(つかこし・ひろし)。伊那食品工業株式会社最高顧問。原料の海草の価格に大きく左右される相場商品だった寒天の安定供給体制を確立し、寒天の成分を活用した医薬、バイオ、介護食といった新商品開発に取り組んで新たな市場を開拓。48年間連続で増収増益という金字塔を打ち立てる。黄綬褒章のほか、日刊工業新聞社による最優秀経営者賞など受賞(章)多数。著書に『いい会社をつくりましょう』(文屋)、『リストラなしの「年輪経営」』(光文社)、『幸せになる生き方、働き方』(PHP研究所)などがある

僕も「利益は搾りカスだ」と思っているんですが、改めて塚越さんの考えを詳しく教えていただけますか?

利益はあくまで結果。だから、まずは「健康な会社」を目指すといいと思うんですよ。

現代でティール組織を実現するのは難しい?

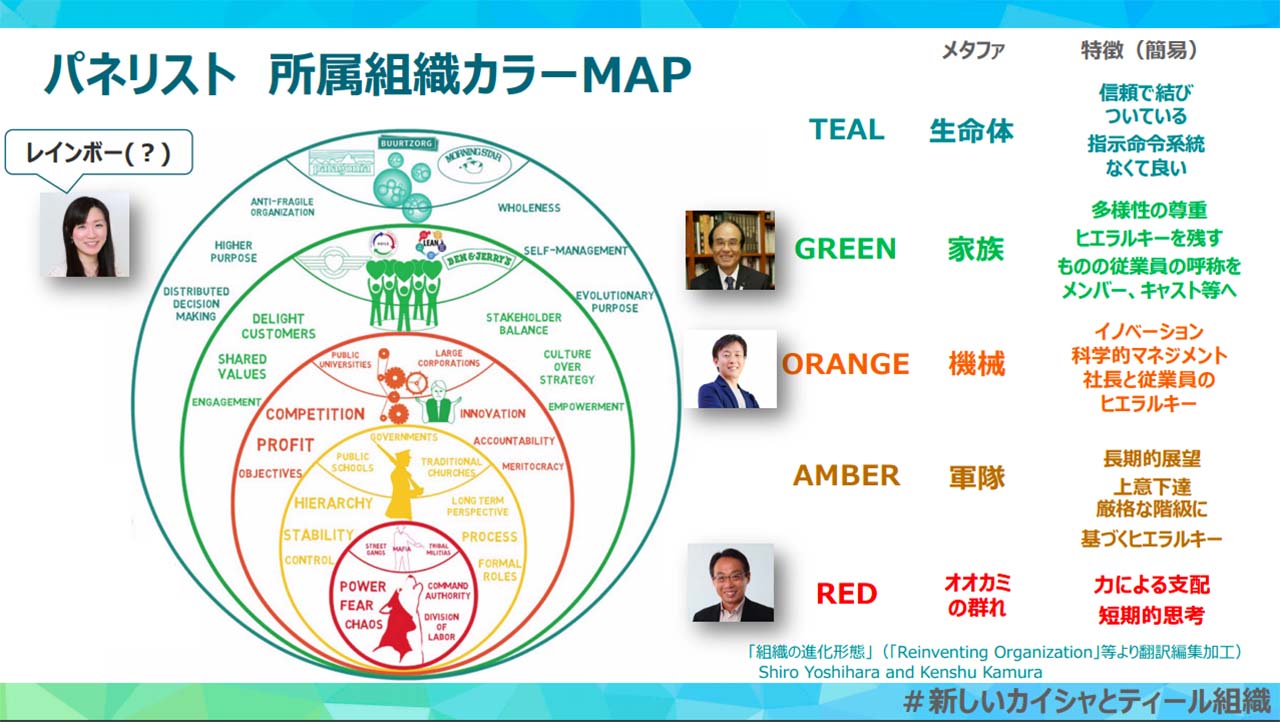

現代でティール組織を実現するのは難しいのではないでしょうか。

結局私たちがいま、効率のために自分を殺して働かないといけないのは、働き方や制度にかなり依存しているような気がして。

道路が舗装されていないから、便利な車があっても走りにくいし、スピードも出しにくいんですね。いまはどうしてもグリーン組織やオレンジ組織のほうが利益をあげやすい。

*1)フレデリック・ラルー。『ティール組織』著者。

嘉村 賢州(かむら・けんしゅう)。場づくりの専門集団NPO法人場とつながりラボhome's vi代表理事。コクリ! プロジェクト ディレクター(研究・実証実験)。京都市未来まちづくり100人委員会元運営事務局長。集団から大規模組織にいたるまで、人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。2015年に1年間、仕事を休み世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会い、日本で組織や社会の進化をテーマに実践型の学びのコミュニティ「オグラボ(ORGLAB)」を設立、現在に至る。『ティール組織』(英治出版)解説者

いい悪いではなく、どこのステージにいるかでふさわしい形態を考えていけばいいと思います。

崔 真淑(さい・ますみ)。株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ代表取締役。2016年に一橋大学大学院にてMBA in Financeを取得。2018年より同大学の博士後期課程に在籍。研究分野はコーポレートファイナンス。新卒後は、大和証券SMBC金融証券研究所(現 大和証券)に入社。アナリストとして資本市場分析に携わり、当時最年少の女性アナリストとして、NHKなどの主要メディアで経済解説者に抜擢される。2012年独立後、経済学を軸に、経済ニュース解説、経済・資本市場分析を得意とするエコノミスト・コンサルタントとして活動

ティール組織では幸せになれないのかもしれない

以前、社員面談で「私はこの会社にずっと勤めたい。新たなものを生み出すスタートアップみたいな組織は向いていないかもしれない」と話した社員がいたんです。

「主体性」や「自由」はいい言葉に聞こえるけれど、「自分で何か考えてつくりなさい」と言われるのがプレッシャーになる人もいる。

人によって、ティール組織では幸せになれないかもしれない。淡々と安定して暮らしていくことが幸せな人もいるんですよね。

わたしの会社はこの50年間ずっと右肩上がりですが、そういうことをずっと考えて経営してきましたね。

離職率が高いとか、会社の雰囲気が悪いことは、体でいえば病気のメッセージ

会社を立ち上げたばかりのときは、「社員はみんな一攫千金を目指してガツガツ働くことが好きな人たちだ」と思っていたんです。でも、実際にはバタバタと倒れたり、辞めていったりしてしまった。

サイボウズの離職率は、一番ひどいときで28%でした。その状態を目の当たりにして、「もしかしてこのテンションで楽しみながらずっと働けるのは、俺だけなのかな」って。それから社員の様子を伺うようになったんですよね。

青野慶久(あおの・よしひさ)。サイボウズ株式会社 代表取締役社長。大学卒業後、松下電工(現パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年に代表取締役社長に就任し、現在はチームワーク総研所長も兼任している。社内のワークスタイル変革を推進し離職率を7分の1に低減するとともに、3児の父として3度の育児休暇を取得。また2011年から事業のクラウド化を進め、売り上げの半分を超えるまでに成長。総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣官房の働き方変革プロジェクトの外部アドバイザーやCSAJ(一般社団法人コンピュータソフトウェア協会)の副会長を務める。著書に『ちょいデキ!』(文春新書)、『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(PHP研究所)がある

大切なのは、経営していく中で生まれる歪みのようなものを対処すること。

それを繰り返していくうちに、結果として階層がなくなってティール組織のような形が生まれるかもしれない、ということなんです。

そこで、「なんで体調が悪いんだろう」と耳をすませば、「もっと働く時間を短くしたほうがいいのかな」と解決策が思いつく。

だから、組織の痛んでいるところを見逃さず、柔軟に変化していくことこそが、組織として進化していく上で重要なことなのかな、と思いました。

一見楽しそうに見えるけど、常に五感を研ぎ澄まして、何が問題かを察知する。それができない限り、ティール組織は難しいんだなって思ったんですよ。

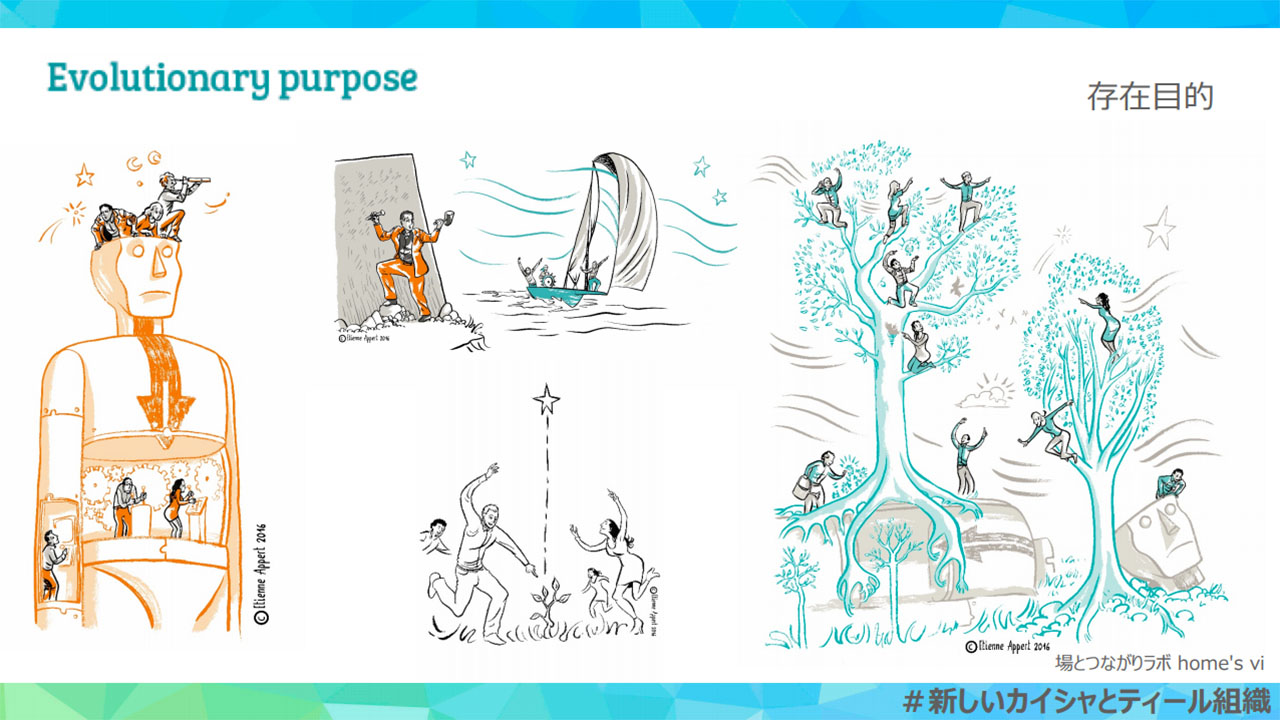

だから安定はしないんです。カオスも含めて旅を続け、その中で存在目的を果たしていく、という世界観なんです。ティールにはティールの苦労がもちろんあります。

スポーツの世界だと、すでにある程度習得していることを繰り返すよりも、複雑な練習も取り入れながら選手が自ずと気づける環境をつくるほうが、彼らの成長にとっては大切だと思っています。すべてがスムーズなことが幸せとも限らないですからね。

利他が最上位の幸せ? 自分で仕事を見つけてやっていく中で、気づきや成長がある

地域や訪れる人たちのために何かをする点では、利他で運営していますよね。

自分で仕事を見つけて進めていく中で、気づきや成長がある。誰にも指示されずに動く。そういう意味では、ティールの考え方も入っていますね。

人間本来の幸せや利他の精神が利益を包括していることが、結果としていい組織を生み出しているのかな、と。

ただ「その幸福を追い求めよ」と指示されると、つまらなくなっちゃう。だから、いかにその人の主体性や積極性を引き出していくか、これが重要なんですね。

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集