サイボウズのつくりかた

「みんなのために」という社内イベントへの思い込みが、私たちを苦しめた──全員兼務の寄せ集めチームが、理想のチームになるまで

歓迎会や送別会、新年会などなど……。

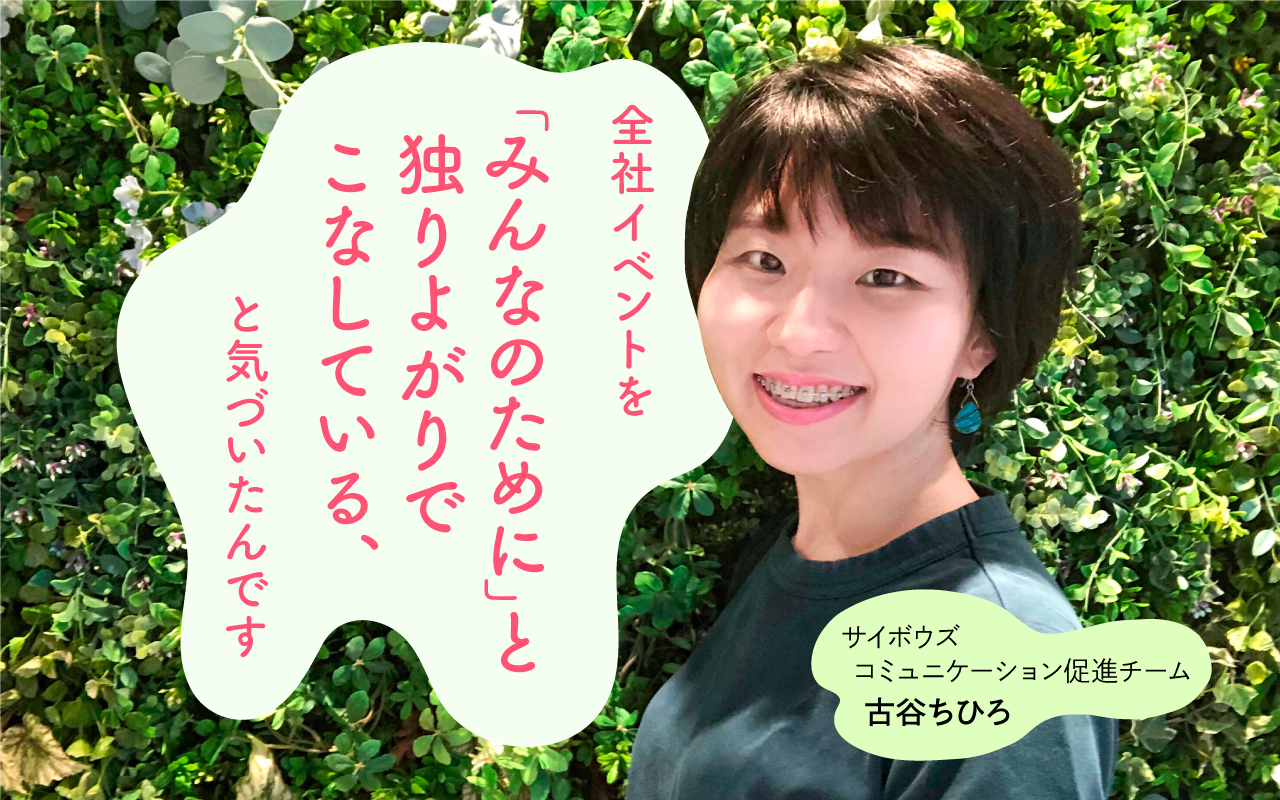

国内外に拠点があり、1000名近くの従業員がいるサイボウズでは、社内のコミュニケーション促進のために、数多くの全社イベントが開催されています。 メンバー全員が兼務で忙しいなか、なんとか全社イベントを開催してきた「コミュニケーション促進チーム」でしたが、 2020年は全社イベントに注力しない、という方針を決定します。 なぜそのような決断に至ったのでしょうか? コミュニケーション促進チームのリーダー・古谷ちひろに聞いてみました。「みんなのために」と独りよがりで業務をこなしていた

回数を減らそうと思ったきっかけは、わたしたちコミュニケーション促進チームが、全社イベントを「みんなのために」と独りよがりでこなしている、と気づいたからなんです。

古谷ちひろ(ふるや・ちひろ)2015年にサイボウズに中途入社。2019年コミュニケーション促進チームのリーダーに就任、多様性理解促進チームも兼務している

部署内のチーム編成が変わり、1000人近い社員が所属する会社の社内イベントを担当する「コミュニケーション促進チーム」が発足されました。

しかし、メンバーはたった4人、その上、全員が別のチームを兼務している状況で、企画、運営と全社イベントに関する全ての業務をいきなり引き継ぐことになったんです。

当初は、「目の前の仕事を期限内に全部こなすことが重要なんだ」と、とにかく必死にイベントを動かしていました。

翠(みどり)。サイボウズ入社2年目。イベントが大好きで、全社イベントは全て参加している

ただ、会社の行動指針にもなっている、「隠しごとはせずに正直を尊重する」という“公明正大”な意見が、時には心にグサグサと刺さってきて……(笑)。

もちろん、そうした意見は今後に生かせるよさもあります。

ただ、ほかの業務で忙しいなか、時間をかけて手探りでやっているので、ネガティブな意見ばかり聞こえてくると、やっぱり疲弊してしまうというか……。

そのとき、「参加者もあまり楽しんでないし、準備しているわたしたちも楽しくない。これって誰も幸せじゃないかも?」と思ったんですよ。

当時、わたしはリーダーになりたてで、何をしたらいいのかわからなかった。でも、とにかく現状をどうにかしたい。

その一心で、チーム外のメンバーの力を借りつつ、業務改善を始めました。

まずは「自分たちの今」を知る。そして、無駄な業務量をそぎ落とし、「フォーカスすべき業務」を見つける

どのようにして、改善を進めたのでしょうか?

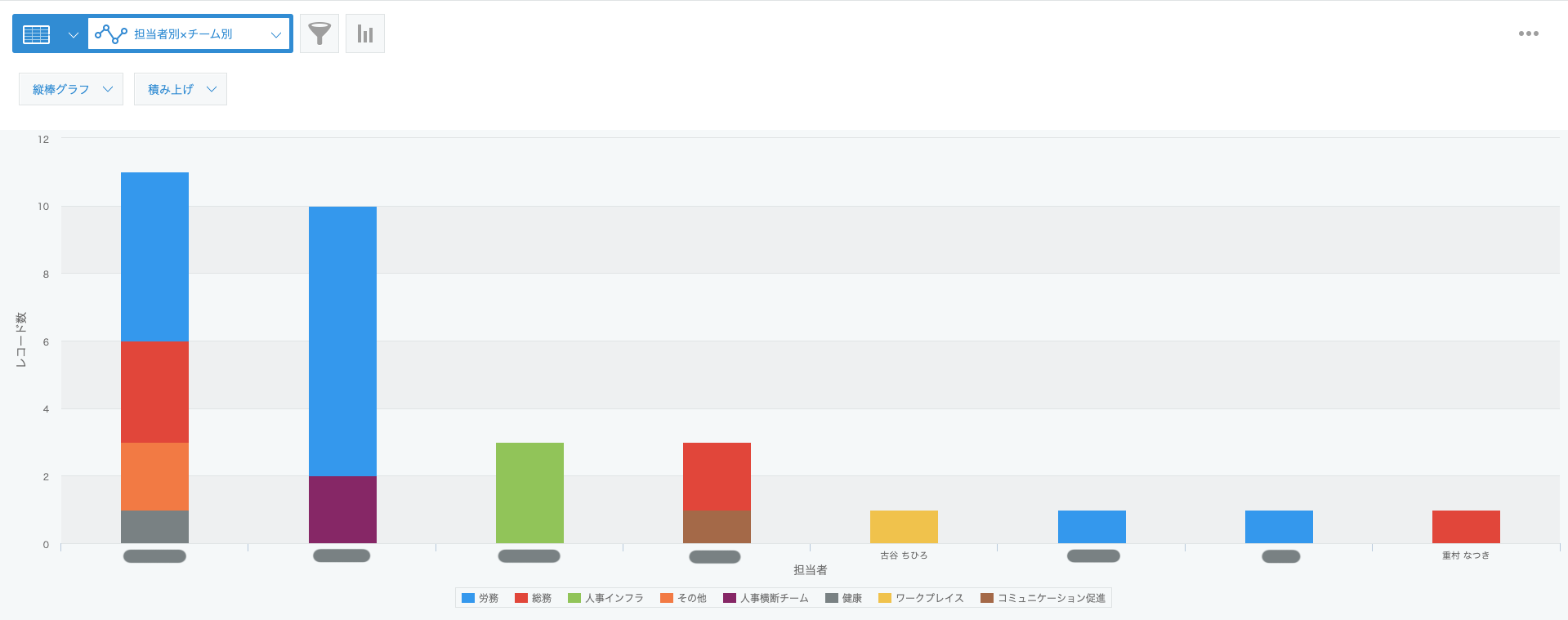

キントーンに、各メンバーが持つ他部署の仕事も含めた、すべてのタスク量を入力。それをレポート機能でグラフ化することで、「1週間のうち、コミュニケーション促進チームにかけられる時間」を直感的に把握できるようにした。縦軸がタスク量、横軸がメンバーとなっている

だから、そのだいたいの時間数を数値化して、確認してみることにしたんです。すると、イベント運営に割ける時間がほとんどないとわかって……。

ただ、時間数の可視化によって、チームメンバー全員が「この人は忙しすぎるかも?」「逆に、この人には仕事をもっと振っていいかも?」と、それぞれの業務負荷を把握しやすくなりました。

たとえば、上司から「創業記念イベントは、この期間までに、ここまで達成してほしい」とお願いされたとします。

そのとき、このグラフを見せれば、「それには全員のリソースが足りないから、優先順位をつけて着手してもいいですか?」と現状の報告と相談がしやすくなります。

コミュニケーション促進チームの上司である中根とのやり取りの際、整理した情報とグラフを使って説明した

全社イベントよりも効果的な「チームの想い」を実現する手段に気づく

そこで、「じゃあ、どうして疲弊しちゃうんだろう?」と。業務改善のために新たに設けた“週1回の振り返りの時間”で、その理由をみんなで考えてみました。

すると、毎回のイベントで「どんな目的で来ていたのか」「参加者は何人いたのか」などの効果測定はせず、時期が来たらとりあえず開催しているからだ、と気づいて。

つまり、全社イベントの「参加者の目的」と「効果」があいまいで、自分たちの仕事をどう評価すればいいのかわからなかったわけです。

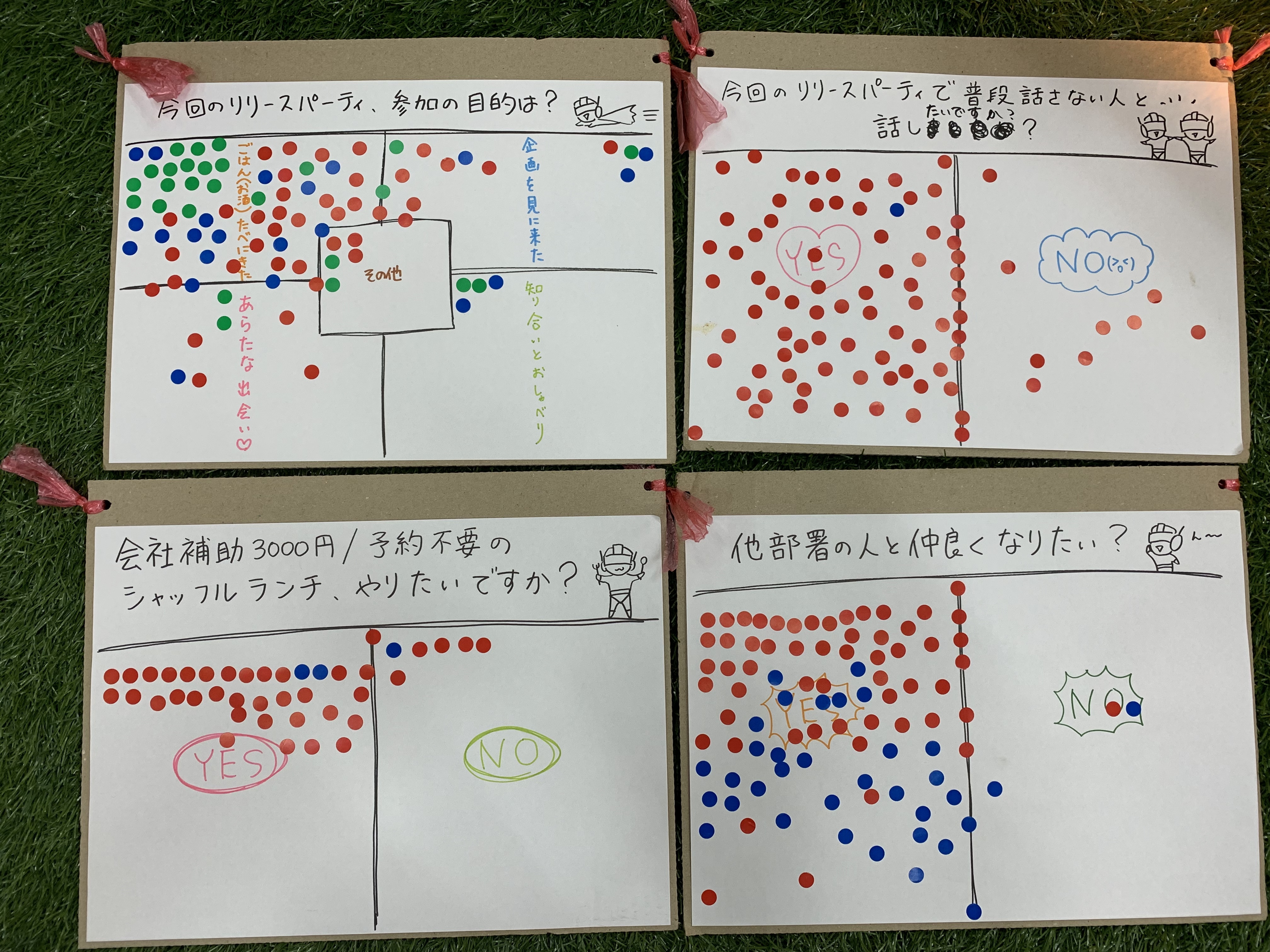

より正確にイベント参加者の声を集めるため、アナログ形式のアンケートを用意し、その場で集計

でも、アンケートの結果を見てみると、そもそも参加者が少なく、みんなが「わたしたちが意図していた目的」で来ているわけじゃなかったんですよね。

なんとなく「内輪で集まって盛り上がろう!」というイメージで、イベントの趣旨をそこまで深く理解していませんでした。

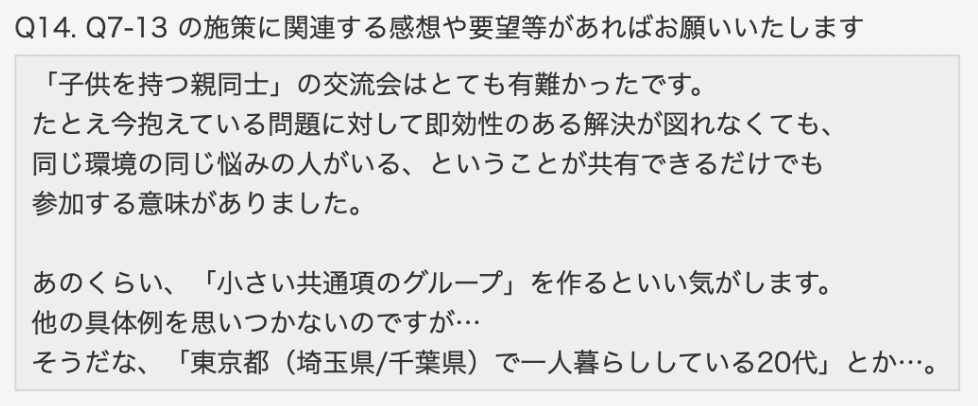

そこで、今期から「周りとコミュニケーションを取りたいけれど、それが難しいと感じる人が気軽にコミュニケーションできる場所をつくる」をチームの理想として掲げ、施策を打つことにしたんです。

そういう人たちが気軽に仲良くなれる機会をつくることが、コミュニケーション促進のためには大事だと考えていて。

結果、サイボウズのみんながもっと主体的にコミュニケーションできればいいな、と考えているんです。

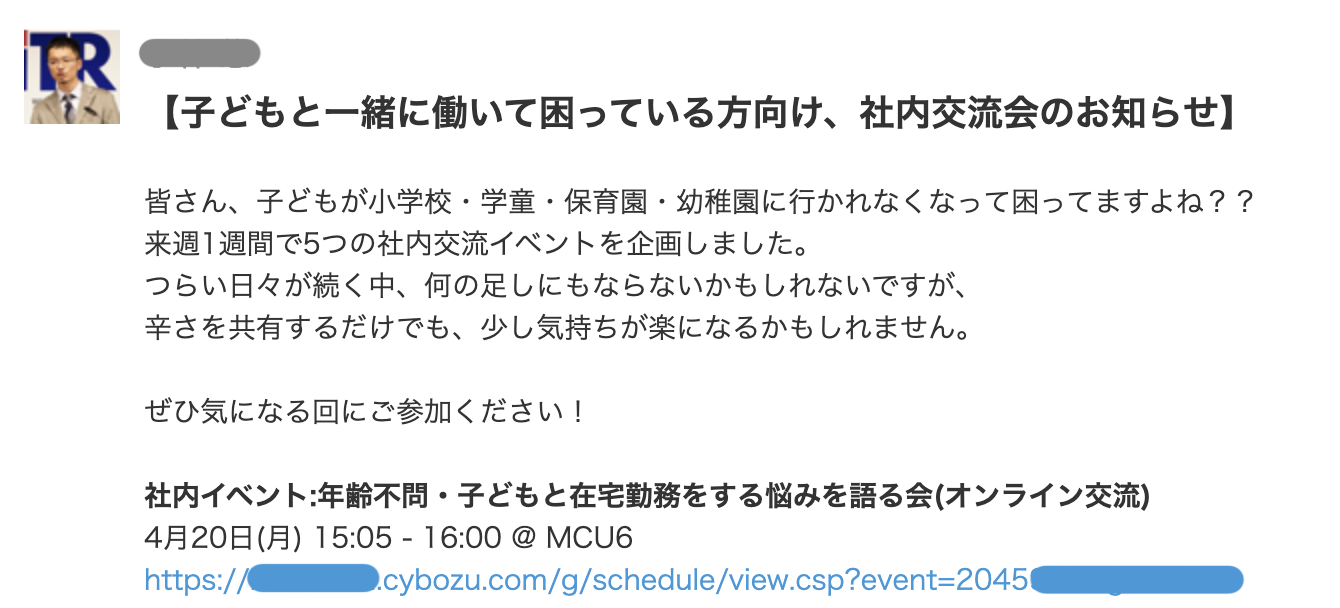

お子さんの年齢が近いと悩みも似てくるのかもと考え、お子さんの年齢ごとにイベントを開催しています。

ほかにも『Zoom勉強会』では、みんなでZoomを使いこなすための知見を持ち寄ったあと、最後の30分間を雑談タイムにして、コミュニケーションできる形にしています。

いまは新型コロナウイルス感染症の影響で、ほとんどのイベントはリモートで開催しているんです。

「いまのサイボウズ」に合わせたコミュニケーション促進の形を探していきたい

社内で実施したテレワークについてのアンケートで、実際に交流会に参加した人から「ありがたい」という声が寄せられた

その形になれたことが、チームにとってもサイボウズのみんなにとっても、幸せなことだったんです。

文・流石香織/編集・野阪拓海(ノオト)、翠/企画・翠

SNSシェア

執筆

流石 香織

1987年生まれ、東京都在住。2014年からフリーライターとして活動。ビジネスやコミュニケーション、美容などのあらゆるテーマで、Web記事や書籍の執筆に携わる。

編集