サイボウズのつくりかた

「えらい人」の意見でもひっくり返る? サイボウズに東証新市場の区分選択プロセスを聞いたら、経営判断スタイルが独特だった話

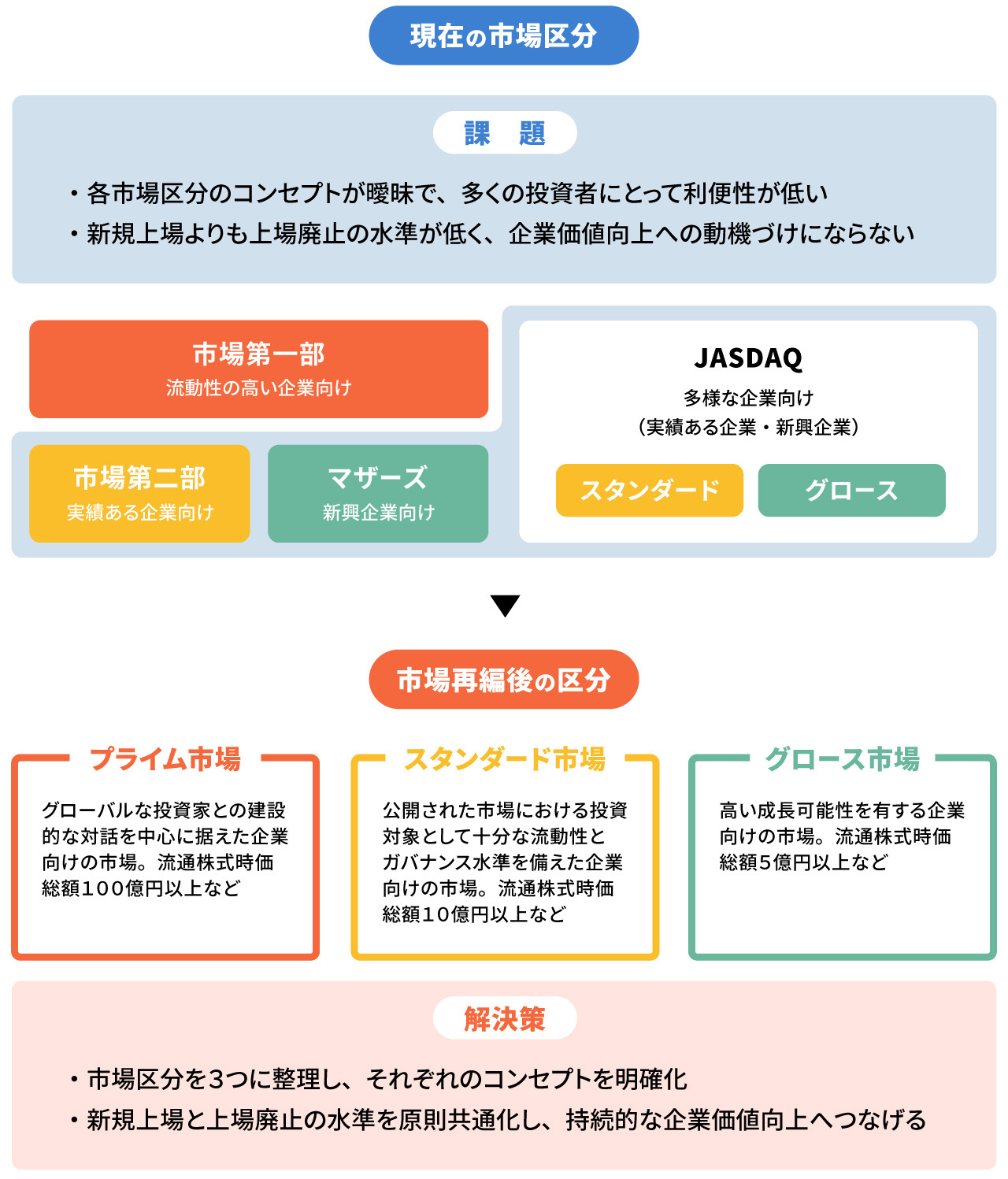

東京証券取引所(以下、東証)は2022年4月より、現在の一部・二部・マザーズ・JASDAQの4つの市場区分を「プライム」「スタンダード」「グロース」の3区分へと再編。上場しているすべての企業は、2021年12月30日までに移行先を選択する必要があります。

現在、東証一部のサイボウズでは、「プライム市場」への移行を決定。しかし、この決定の裏では全社員を巻き込んだ議論が行われ、「グロース市場」という選択肢も浮上しました。

そんな新市場選択のプロセスについて、同プロジェクトの主担当を務めた財務経理部の田中那奈と、最終的な意思決定を行なった経営支援本部長の林忠正に聞きました。

東証の市場再編にあたり、全社員でどこへ移行するか議論

経営会議もZoomのURLと議事録を共有し、誰でも参加・意見することができるようになっています。

林忠正(はやし・ただまさ)。メガバンクに就職後、リクルート、国立大学と風土の大きく異なる組織を経験。2013年、「和製ソフトウェアとしてグローバルマーケットで勝つ」という代表・青野の想いをともに実現したいと思い、サイボウズへ入社。営業企画として戦略策定やパートナー制度のリニューアルなどを担当。その後、経営企画室を立ち上げ、経営会議運営や新規事業開発、業績データの収集、分析、報告を担当。2018年 7月より執行役員経営戦略本部長として、経営企画と財務経理のマネジメントを担当

国内外の多様な投資家にとって、よりわかりやすい市場区分へと整理し、持続的な企業価値の向上を図るために行われる東証の市場再編

「グロース市場のほうがおもしろい」。経営陣の想定外の意見に困惑

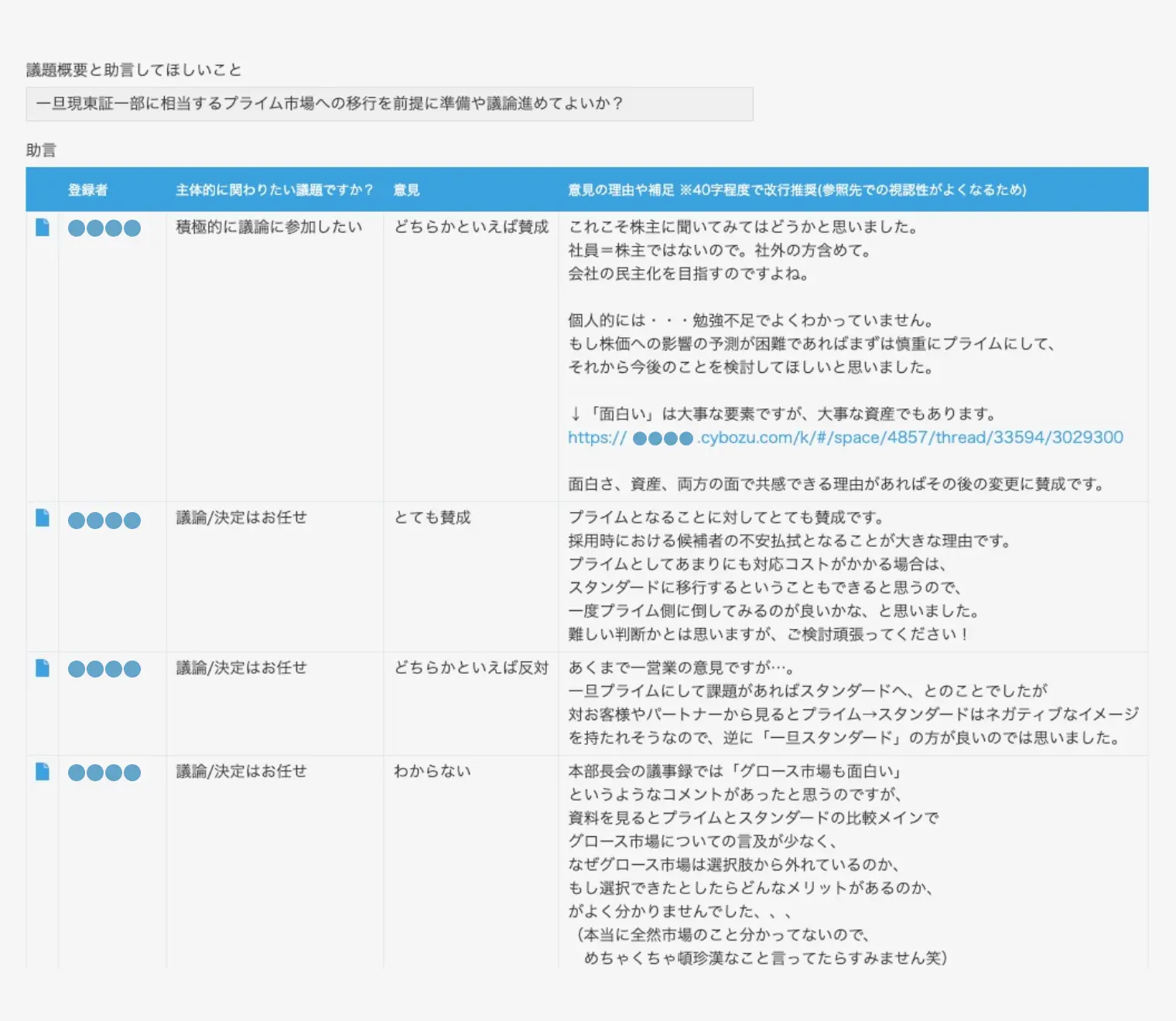

今回メンバーには、市場再編に関するすべての情報を提示した上で、任意でプライム市場への移行に賛成か反対かを5段階(「わからない」を含む)で選んでもらい、さらに自由コメントも募りました。

すると、助言アプリ史上最多となる54件の投稿(※2021年9月時点)が集まったんです。当初、経営層以外はそこまで興味がないと思っていたので、自分事として捉えているメンバーの多さに驚きましたね。

助言アプリでは、部署・経歴問わずさまざまなメンバーからの意見が集まった

もともとサイボウズのような東証一部の企業には、「プライム市場」の基準を満たしているかどうか、東証による審査があって。

東証から「サイボウズはプライム市場の基準を満たしている」という通知が届いたのが、7月ですね。

経理・財務担当としては、上場基準も満たしたので、とくに懸念がなければ、いったんプライム市場で問題ないと思っていました。

もしも、プライム市場への移行によって、事業活動が窮屈になったり、膨大な維持コストがかかったりするのであれば、あとからスタンダード市場に移行すればいいだろう、と。

田中那奈(たなか・なな)。2006年に新卒で住宅メーカーに入社し、住宅営業に従事。その後、経理へ異動し単体・連結決算など一通り経験し、経理の魅力を知る。2016年にサイボウズへ中途入社後、財務経理部に配属。現在は投資家向けの広報や予算管理/分析などの業務を担当。入社以降、会計/開示システムの入れ替え、株主総会イベントプロジェクトへの参加など、次々と降ってくる新しい仕事にワクワクしながらも日々奮闘中

わたしたちとしては、まったく想定していなかったので、「おもしろいで決めちゃっていいのかー!?」と困惑しましたね(笑)

だから、わたしたちもどちらかだろうと思い込んでいて、グロース市場については調べきれていませんでした。

プライム市場は信用度が高くて、採用や営業面でのメリットが多いという想定はありましたが、実務上ほかにどんな影響があるのかを正確に把握する必要があるな、と。

「助言アプリ」で本部長が把握していなかった、現場の声が聞けた

人事や営業のメンバーからは、「世の中的には信用をまだまだ重視する傾向も強く、社外への影響度、従業員のモチベーション、採用、営業活動においてプライムへの移行を希望します」という声が上がって。

事業を展開する上での信用・信頼面からプライム市場への移行を賛成する意見が多く寄せられました。

顧客と取り引きするときに、東証一部の企業やプライム市場の企業であれば、免除される対応が一定数あるそうで、実務的な影響も大きいことがわかりました。

USメンバーにとっては、どこの市場にいても影響がないかと思っていたのですが、海外ではサイボウズ自体の認知度が低いことから、プライム市場への所属が信頼につながることがわかりましたね。

チャレンジングな取り組みが多いサイボウズだからこそ、「東証一部」というお墨付きが内定の決め手となったり、親御さん世代の安心につながっていたりすることにも気づけました。

助言アプリであれば、職歴や肩書きに関係なく、より多様な意見が拾いやすいと感じました。

今回助言アプリを通していろんな人の意見を知り、あらためてその前提から議論できたことで、自信を持ってプライム市場への移行という意思決定を下せました。

意見を募るなら「説明責任」を果たす。反対意見へのフォローも欠かさない

その意見から「プライム市場と決めたら、そこから移行しないほうがいいのか」と考えることができました。賛否理由のコメントによって考えが深まりましたし、反対意見のメンバーに対してのフォローも取りやすかったですね。

意見を募る以上、各メンバーへしっかりとフィードバックするのは、担当としての「説明責任」だと思いますので。

一方、意見を言う機会や意見に対するフィードバックなどで社員の意見を尊重していれば、会社としての決断が自分の意見とは異なっていても、納得感は持ってもらえるはず。

前者と後者では、事業や戦略を進めていく推進力が全然違ってくると思うんですよね。

助言プロセスがあれば、「スーパーマン」でなくても、誰もが意思決定ができる

ただ、助言アプリを使えば一部の人の知見だけでなく、いろんな人から知見をもらえるので、判断材料が豊富にそろうことになります。

でも、今回たくさんの意見を聞けたことで、それがごく一部の考えであるということもわかりました。その意味では、意思決定者にバイアスがあったとしても、助言プロセスを経れば、公正な判断が下せるんだな、と。

わたし自身、今回初めてプロジェクトを起案し、メンバーに説明責任を果たせたのは、助言アプリのおかげかな、と。

逆に言えば助言プロセスを取り入れることで、スーパーマンでなくても、誰もが意思決定しやすくなるのかな、と。

誰もが意思決定できれば、役職よりも助言が上手な人に信頼が集まる会社へ

その際、意思決定者には3つの義務があると思っていて。1つ目は、寄せられた意見に対する説明責任をしっかり果たすこと。

2つ目は、全メンバーへ同じレベルの情報を提供すること。情報量に差があれば、対等な議論ができません。そのため、経営会議の資料を共有するなど、情報の透明化もあわせて進める必要があると思います。

3つ目は、全権限をもつ人と異なる意見を言ったとしても、不利益を被らない「心理的安全性」が確保されていること。そうでなければ、権限をもつ人に迎合する意見しか出ない可能性があります。

今回の新市場選択に関する助言は、反対意見も含め、配慮のあるコメントが多かったんです。

でも今後、サイボウズでも人数が増えていくと、「言うだけの人」が出てくるかもという懸念もありますよね。

これは強制するものではないですが、「こうしたほうが伝わりやすいよ」といったお作法みたいなものを明示するのもいいかもしれません。

適切な助言プロセスのもと、誰もが意思決定できるようになれば、一人ひとりが主体性を発揮し、自律的に行動できるような組織になるのではないかと思います。

企画:鈴木瑛里加(サイボウズ)執筆:中森りほ 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト)

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集