「わたしたちは必要とされていない?」──組織改革への反発。オルビスHR部長は社員にどう応えたのか

組織改革に向けて、熱意を持って取り組み始めた人は多いでしょう。

しかし、「〇〇をすれば、必ず組織がよくなる」といった特効薬はありません。新しい取り組みをすればするほど、社員からの反発にあい、打ちのめされてしまうなんてことも。

ポーラからオルビスに出向し、未経験のHR部門から組織改革を進めた岡田悠希さんも、その1人。オルビスでは2年半かけて、安定志向な組織から、新しいチャレンジを社員が提案する「未来志向」の組織への大転換を図ったそう。長年培われてきた会社の風土をいかに変えたのでしょうか。

組織改革の現場を多く見てきた、サイボウズチームワーク総研コンサルタントの新島泰久也が聞いてみました。

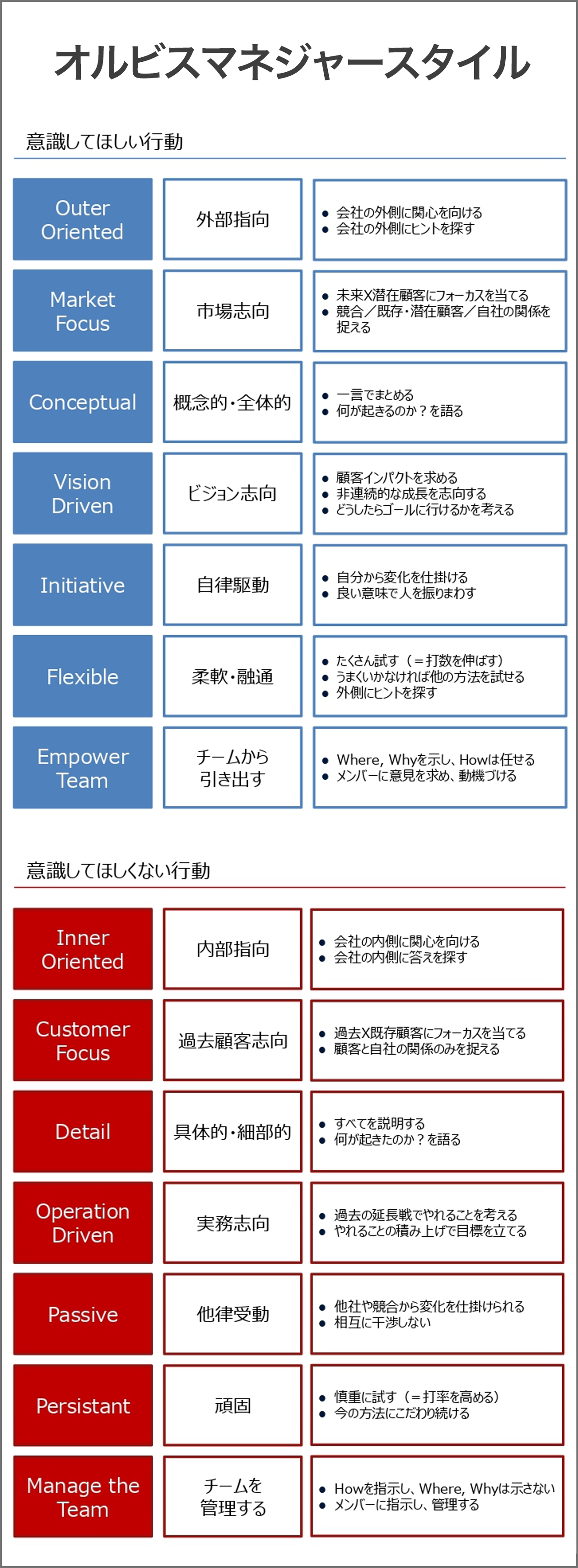

オープンマインドで未来志向な組織を目指し、7つのマネジャースタイルを制定

自分自身のキャリアを広げるためにもHRにチャレンジしたいと手を挙げた際、オルビスでチャレンジする機会をもらえたんです。

岡田悠希(おかだゆうき)さん。オルビス株式会社HR統括部部長。新卒でポーラに入社し九州・首都圏を中心としたショップのフィールドカウンセラーとして勤めたのち、現場における人材開発やマネジメント開発を担当。業務を通じ人の成長・育成に興味を持ち、2018年にオルビスのHR部門に出向

そもそも、オルビスはなぜ組織改革に着手したのでしょうか?

新島泰久也(にいじま たくや)。サイボウズチームワーク総研コンサルタント。中小・中堅企業向けの経営コンサルティング会社に新卒入社。人事・組織のコンサルティングをするなかで、「売り上げも利益も上がっているのに、なぜか社員から笑顔が消えていく」現実に直面し、人事・組織に関する研究部門に異動。「生産性と幸福を両立する経営」を研究するなかで出会ったサイボウズに惹かれて2020年転職し、現職へ

わたしが出向した2018年当時、オルビスは長い間売上が伸び悩んでいました。そこで、同年代表に就任した小林の元、第二創業期としてリスタートするにあたって、それまでの組織のあり方を変える必要があったんです。

その後、2000年代前半ごろまでは、事業計画通りに動けば、会社は成長していきました。だから、決まった業務を大量にこなすことが求められていたんです。

そうなると必然的に、「社員がきちんと働いているか」を管理する組織になる。それが行き過ぎて、効率優先の縦割主義や他部署に対しての無関心が広がりつつありました。

「この行動をとれば、オープンマインドで未来志向になれる」という7つの行動指針を示す「オルビスマネジャースタイル」。当初は「意識してほしくない行動」も掲げたという

この行動指針を浸透させるために、さまざまな取り組みをしました。

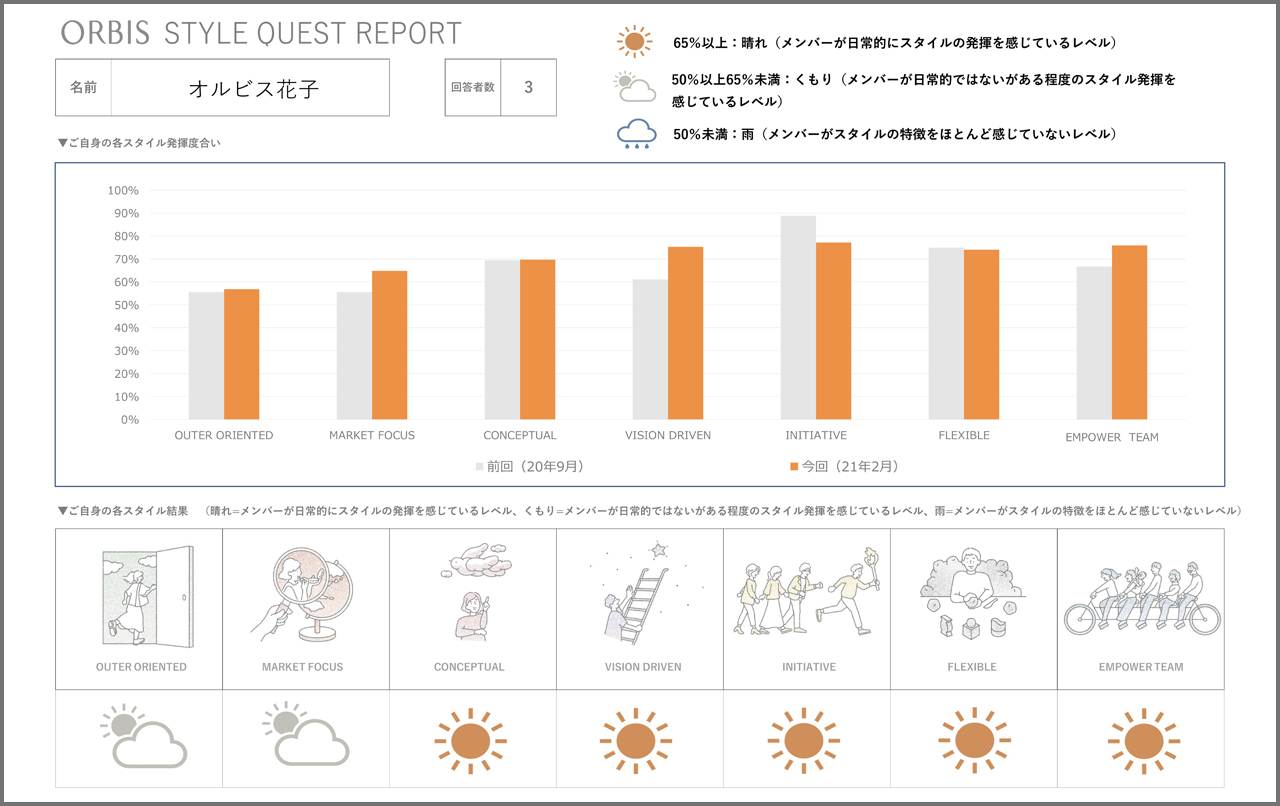

影響力のあるミドルマネジャー層への浸透に向けて実施した「STYLE QUEST(スタイルクエスト)」。3か月に1回、「上司(=ミドルマネジャー)は7つの行動指針を発揮できているか」というアンケートを匿名で取り、上司本人に結果をレポートする施策です

意図とは違う伝わり方になり、社員の不安や困惑を招いたことも

オルビスでは新しい取り組みに対して、反発の声はなかったのでしょうか?

その時、2つの感情があって。1つは改革を進める上でともなう痛みだから、受容するしかないというあきらめにも似た覚悟。

もう1つは、「本当にこれで大丈夫なのだろうか?」という不安でした。

でも、「オルビスのミッションやビジョンを達成するための組織改革」であることがうまく伝えられず、多くの社員を不安にさせてしまったんです。

実際、「組織改革は本当にいいことなのか?」「自分たちはついていけるのか?」という声を、人づてに聞いたこともあります。

一部の社員からは「チャレンジは評価されて、ルーティンワークは評価されない」といった間違った認識もされました。

「きちんと説明せず、振り切ったコミュニケーションをすると、不安や疑念が出てしまう」と反省させられたエピソードですね。

社内に「心理的安全性」が感じられる場があると、通常業務でも社員が能動的に

たとえば、2019年からスタートした「ORBIS LAB(オルビスラボ)」。これは社内の有識者がナレッジを共有する、有志の社内アカデミーのようなものです。

取り組みを始めた当初は自発的に登壇してくれる人はほとんどいませんでした。でも、いまでは多くの社員が立候補してくれて、順番待ちの状態になっています。

だから、「オルビスラボは普段の仕事から切り離すことを意識しました。ラボでは、何を言ってもいいし、何をプレゼンしてもいい。

そこで体感できた心理的安全性が、通常業務にも自然につながったと思います。

これは、1つの企業内で現在のビジネスの主力となる「階層型組織」とイノベーションに取り組む「ネットワーク型組織」の2つのシステムを構築する理論で。そうすることで、従来の企業文化を踏襲しながら、俊敏かつ創造的な行動ができる組織になるんです。

岡田さんは「ネットワーク型組織=オルビスラボ」として、本能的にデュアルシステムを取り入れたのだと感じました。

行動指針を体現する事例が出てくると、指針の浸透を実感できる

ある年の新人研修中、イヤホンで音楽を聴きながら作業をしていた新入社員を、先輩社員が注意したんです。

すると、その新人は「なぜ作業中にイヤホンをつけちゃいけないんですか?」と質問をして。

結果、「チームワークあふれる社会を創る」というサイボウズのビジョンに沿ったアウトプットにつながるのであれば、OKとなったんです。

こんなふうに、行動指針を体現する事例が出てくると、その指針の浸透を実感できるなと思っていて。

その結果、プロジェクトチームが組まれ、いま彼はリブランディングの責任者を務めています。彼の行動がすごいのはもちろんですが、マネジャー層にチャレンジを受容・応援する風土が根付いた結果でもあると感じた事例ですね。

理念への共感・代表の熱量・仲間の存在があったからこそ、改革を続けられた

手応えがないなかでも、腐らずに続けてこられたのは、どうしてだと思いますか?

1つ目はオルビスの「スマートエイジング」に、ものすごく共感していたから。

これは、「人が本来持つ美しさを引き出し、自分らしく年を重ねていこう」という考え方で。現在、化粧品市場で主流となっている「アンチエイジング(加齢に抗うこと)」の対極にある価値観です。

オルビスでは、「スマートエイジング(R)」の考えのもと、必要以上のものを肌に与えないオイルカットの化粧品などを開発している

わたしもそんな小林に魅了され、ついていきたいし、いっしょに実現したいと思ったんです。

そして、3つ目はHRや現場の仲間たちの存在があったから。同じビジョンに共感していっしょに取り組んでくれる仲間がいたからこそ、あきらめず改革を進められました。

サイボウズでは副社長の山田がそういう存在でした。その熱意がまず仲間に伝播して、徐々に組織が変わっていったというか。

チャレンジすれば圧倒的に失敗のほうが多い。けれど、あきらめずに次の一歩を踏み出せば、結果が変わります。

その結果を左右するのが想い。想いがなければ臭いものに蓋をして逃げてしまえますが、想いがあれば反発にも向き合えます。

組織作りでもっとも大切なのは「ゆらぎ」を与えること

ソフト面で言えば、行動指針を示してカルチャーを形成すること。ハード面なら、年功序列などの不合理な制度をなくすことなどが、ゆらぎを与える行為になると思います。

直接対話をしないと共感は生まれないし、みんなの心が変わらないと組織も変わりません。

「挑戦」と「思いやり」が兼ね備えられた、サスティナブルな組織を目指して

「スマートエイジング」というと、いまはビューティー領域のイメージがあります。でも、「個々が能力を引き出しながら、どう自分らしく働いていけるか」という意味では、人の成長の領域にも通じることなんです。

「スマートエイジング」を組織として実現するには、人と組織、どちらの成長もサスティナブルにしないといけない。一歩踏み出したいときには背中を押してもらえて、迷ったときには自己肯定感やレジリエンス(困難に立ち向かう心)を補強できる……。

そんな「挑戦」と「思いやり」が兼ね備えられた場所を、会社の中につくっていきたいですね。

それでは、最後にHR担当者として、仕事の楽しさを教えてください。

経営資源にはヒト・モノ・カネがあります。その中で唯一、ヒトは意思と感情があり、モノ・カネ以上に本来持つ力を最大化できる可能性も秘めています。

HRはそんな可能性に触れられる、やりがいのある仕事です。

企画:竹内義晴(サイボウズ) 執筆:中森りほ 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト)

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集