隠さないから、格差ない組織に──日経新聞広告「隠すのって疲れません?」の意図をサイボウズ青野に聞いた

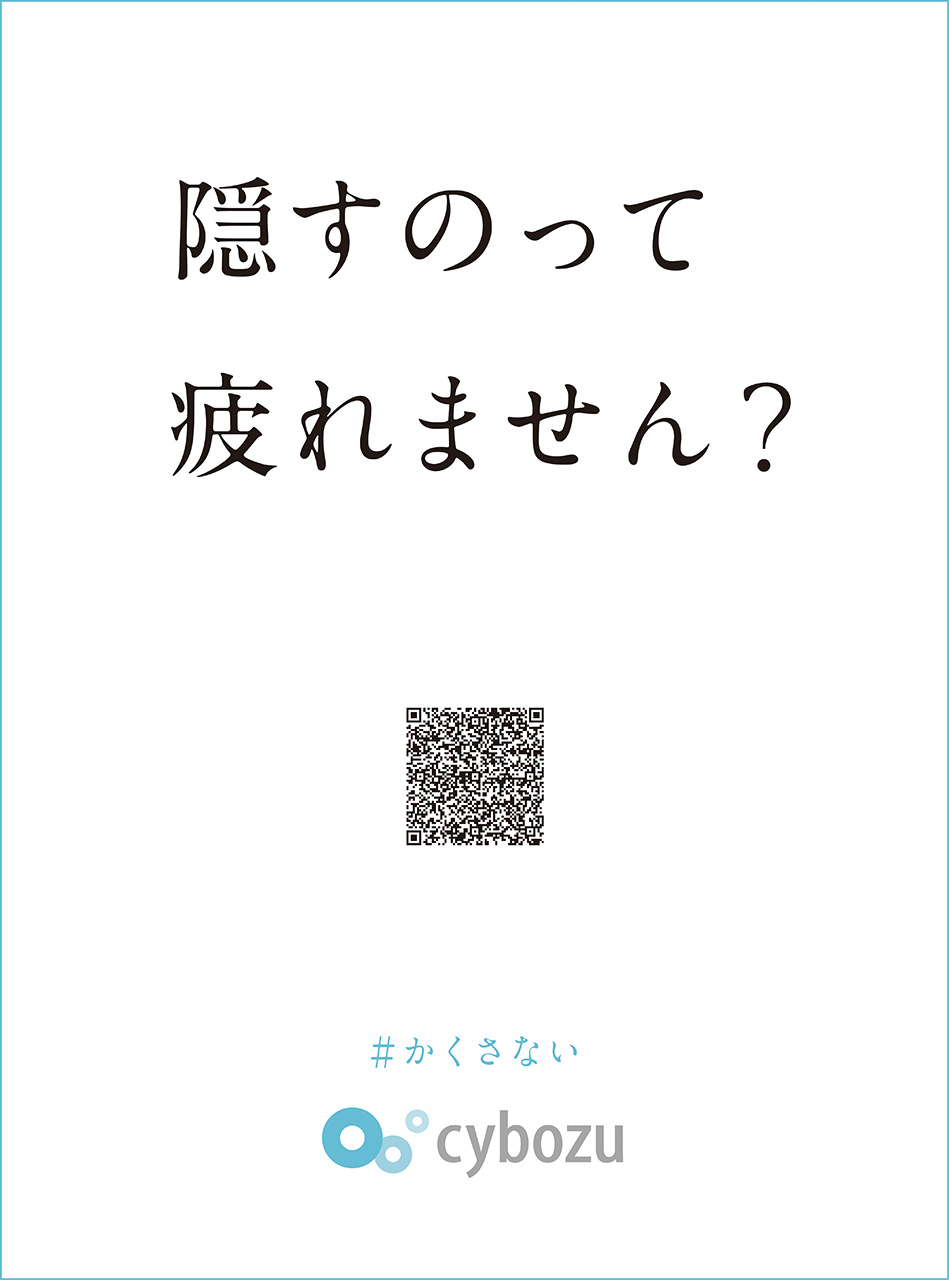

「隠すのって疲れません?」

6月29日に日本経済新聞に掲載した広告のメッセージです。「情報を隠さないことで、情報の格差をなくす」──。なぜいま、こんな広告を打ち出したのか。サイボウズ代表取締役社長の青野慶久に聞いてみました。

情報が共有されずにモヤモヤしている若者をなんとかしたい

6月29日に日経新聞に掲載したサイボウズの企業広告「隠すのって疲れません?」。QRコードの飛び先は、いまお読みいただいているこちらの記事になります

ほとんどの場合、それは情報がオープンになっていないからなんです。

青野 慶久 (あおの よしひさ)。サイボウズ代表取締役社長。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年に現職に就任し、現在はチームワーク総研所長も兼任している。著書に『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(PHP研究所)など

最近、世の中もだんだんとそちらにシフトしている気もします。

経営者や上司の立場で、どきっとする方もいらっしゃるかなと思います。

とはいえ、当人は情報を隠しているつもりはないのかもしれませんよね。なぜなら、いままでの慣習でそれが当たり前になってしまっていたから。

それよりも「この情報をオープンにしてもらえれば、組織の生産性がもっと上がると思います」という感じで、チームで対話してもらえるとうれしいかな。

情報共有のツールも進歩しており、いままで以上に安く・簡単に情報をオープンにできるようになっています。いまがチャンスですよ。

本当はチームなのに「情報の壁」があると敵・味方になってしまう

大企業だった前職のことを思い出してみると、研究所があって、事業部や営業所がある。これらの間に、情報の壁があるんですよ。

原価を見せてしまうと、営業の人は値引きをして売ってくるから、いくらでつくったかは言うなって。

同じチームなのにかけ引きをしてしまう。これって何なんだろうね。

かけ引きを全部なくせば、精神的にも疲弊しなくなりますよね。「その分の工数を減らして、みんなで効率よく働いてさっさと帰りませんか?」みたいな気持ちになれるといいなと。

「俺聞いてない!」とか「わたしを通してから言うべきじゃないか?」っていう人。何が正義なんだろうね。

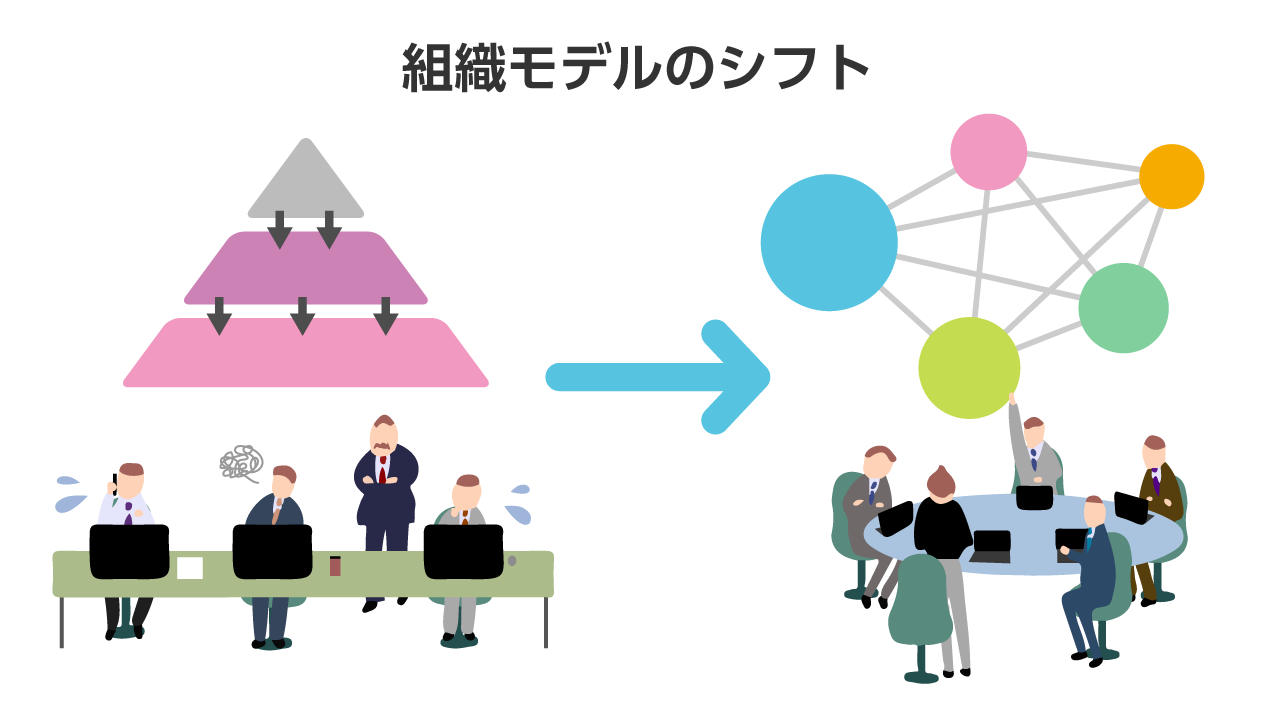

権限で人を動かす組織では、どんなことでも上の人を通さなきゃダメなんでしょうね。これは、階層のある組織モデルの弊害かもしれません。

情報をオープンにすると「権限で人を動かすこと」がなくなっていく

っていうか、情報を共有したほうが、おたがいが協力しあえる世界が待っているのにって思ってしまいます。

だからこそ、情報を持っていない人との情報格差を利用して人を動かせたのかもしれません。「情報を教えてほしかったら言うことを聞け!」みたいな。

言い換えると、権限を振りかざしていた人が丸裸になってしまうことです。

オープンな情報共有を会社で実現するには、この課題と向き合っていかないといけない。勇気がいることです。

情報格差のない組織への道のりは長いです。

全社戦略も「つくるプロセス」から公開。Zoomで画面共有、みんなでつくる

社長である僕の1日のスケジュールも、マネージャーの交際費も、10年後を踏まえた全社戦略の議論のプロセスも、オープンになっています。

もちろん、部門としての意思決定や承認のフローはありますが。

現場からの要望を直接聞きながら、その場で長期戦略の資料をつくる

なぜなら、僕1人で考えることに限界を感じたからですね。

このやり方を積み重ねることで、僕以外にも戦略を立てられる人が出てくるかもしれません。僕の頭だけだったら年間で3個ぐらいしか考えられない戦略も、できる人が10人いれば、30個出てくるわけで。

「出社がさかんだったころは、会議室の大きなホワイトボードを使って、いろんな部署の担当者と長期戦略を検討していた。最近はオンラインで完結するものの、僕の得意なホワイトボード前で話しながら戦略を立てるアナログ技が奪われてしまった(笑)」(青野)とのこと

なにか1つ共有するなら感想から。情報共有のコツは感情とともに伝えること

人間って、ストーリーに共感すると思うんですよ。嬉しかったことや悲しかったこと、そんな感情まで共有してくれると、すごく心が動く。

僕自身も昔、感情を共有せずに失敗したことがあって。

見た人から「だからなんですか?」って言われて。えーって。

そしたら「それが聞きたかったんです!」と言ってもらえて。これまたえーって。

頑張ってつくった「論理的な資料」よりも「悔しかったっていう感情」のほうが、はるかにみんなの心に響いたんです。

情報は感情といっしょに伝えることで、相手に共有できるのかもしれませんね。メールや日報で、ひとこと自分の感情を添えてみるのもよさそうですね。

すべての情報をオープンにする必要はない。公明正大に、ミスを受け入れることから

物事が起きた時に、理由をしっかり言える状態かどうかです。

もし共有できない情報があっても、「こういう理由があるのでこの範囲だけで共有します」と正直に話せばいい。

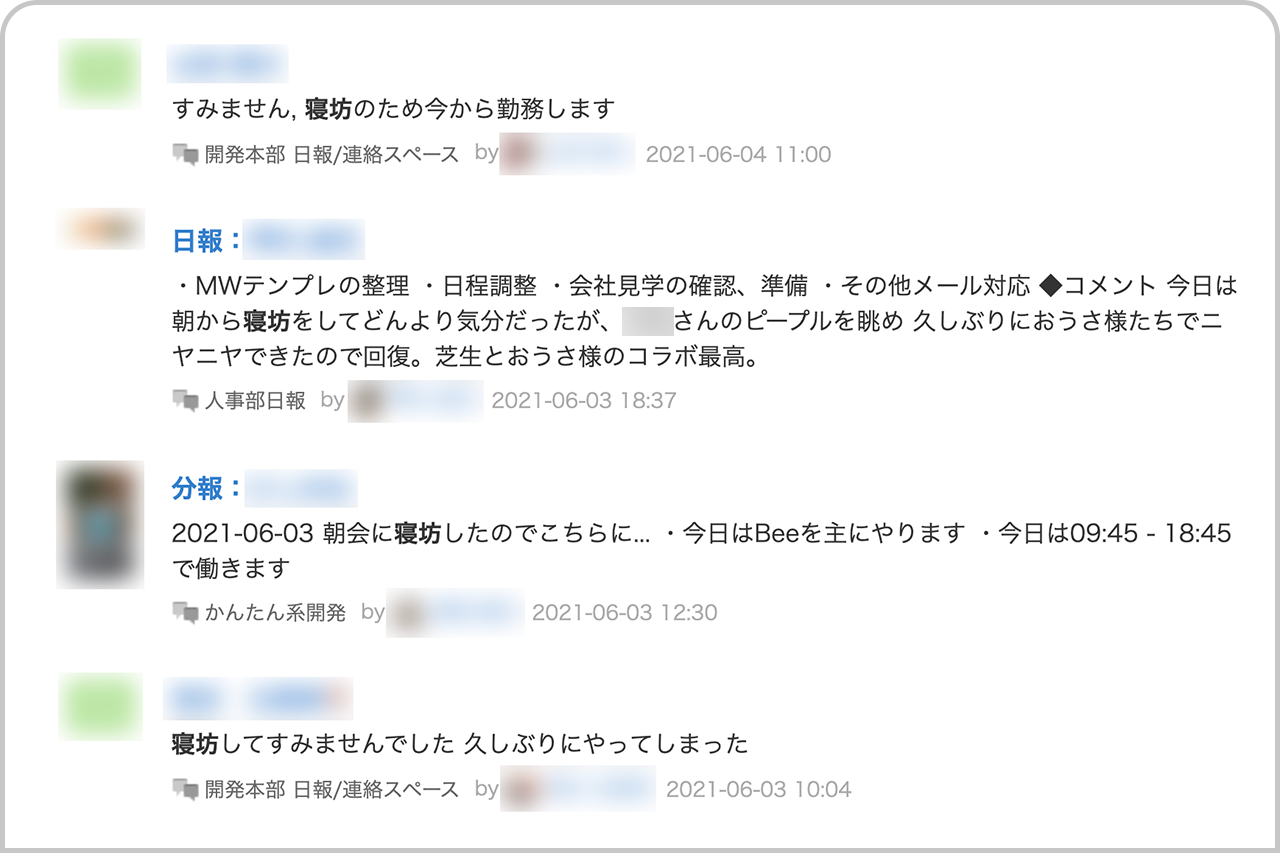

社内のグループウェアで「寝坊」と検索すると、いろんな方が公明正大に寝坊報告をしています

「アホはいいけど」とつけたのは、もうね、人間なんだから誰でも失敗はするだろうっていう。

失敗や小さなミスを、チームや組織で受け入れていくこと。これをやらないと、オープンな情報共有は実現しないんです。

情報共有で何より大事なのは「相手を想像すること」

対話が始まれば、わからないから質問をするし、質問された側はしっかり説明すると思います。これをサイボウズでは「質問責任・説明責任」と呼んでいます。この対話から逃げないことが大事です。

自分と相手が違うように、全員が違うことを前提に考えて、自分と違う役割の人を想像すること。そのためには、対話を続けていくしかないですよね。すごく難しいけど。

社内のグループウェアで、想像責任についてつぶやく青野

お互いが攻撃的に言い合うと疲弊します。少なくとも普通に話して、普通に聞いてもらえる状態はつくりたい。

「どうすれば青野さんみたいなプレゼンテーション能力が身につきますか?ってよく聞かれるんですけど、まずは相手のことを知らないと、誰に向けてプレゼンしていいのかわからないですよね。話が流暢なのに、聞いてる人を置き去りにするプレゼンもあるじゃないですか(笑)」(青野)

「かくさない」。情報を隠さないことで、社会の情報格差をなくしたい

サイボウズ自身がそのことに、一番コミットする必要がありますね

そして、自社で培ったノウハウを、どんどん社会に還元していく。この両輪を回すことで、情報格差のない社会を実現できればと思います。

世の中の10年、20年先をいきたいんです。僕たち自身がそれを体現していくことで、社会にいい影響を与えられる気がするんですよね。

社会を一気に変えるとはいえないです。社会は50年100年かけて変わっていくんだと思います。

でも、やっぱりそれをあきらめたくない。

昨年の「がんばるな、ニッポン。」の時のように、自分たちが実践していることを発信していけば、1社ずつ情報共有の文化が根づいて、いまを変えようってチャレンジしてくれる会社が出てきますから。

時間がかかっても情報を隠さず、情報の格差をなくしてやるぞっていう、そんな感じですかね。

今回の広告にはハッシュタグ「#かくさない」がついている。「情報がオープンになっていなかったことで生まれた無駄な手間や、情報格差に関する問題を共有してほしいです。#かくさない に寄せられた内容を見て、改善の一歩を踏み出すことにつながればと期待しています」(青野)

企画・執筆:サイボウズ式編集部 撮影:高橋団

SNSシェア

撮影・イラスト

高橋団

2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。