20代、人事と向き合う。

日本の「ジョブ型」は迷走している。表層の人事制度を変えても、根本のOSが変わらないと意味がない――海老原嗣生×髙木一史

サイボウズ人事部の髙木一史は、「社員が閉塞感を覚えず、幸せに働ける会社をつくりたい」という想いから、初の著書となる『拝啓 人事部長殿』を6月17日に上梓しました。

本書の刊行を記念して、髙木が執筆にあたって大きな影響を受けた専門家にお話を伺うオンライン連続対談(全2回)が実現しました。

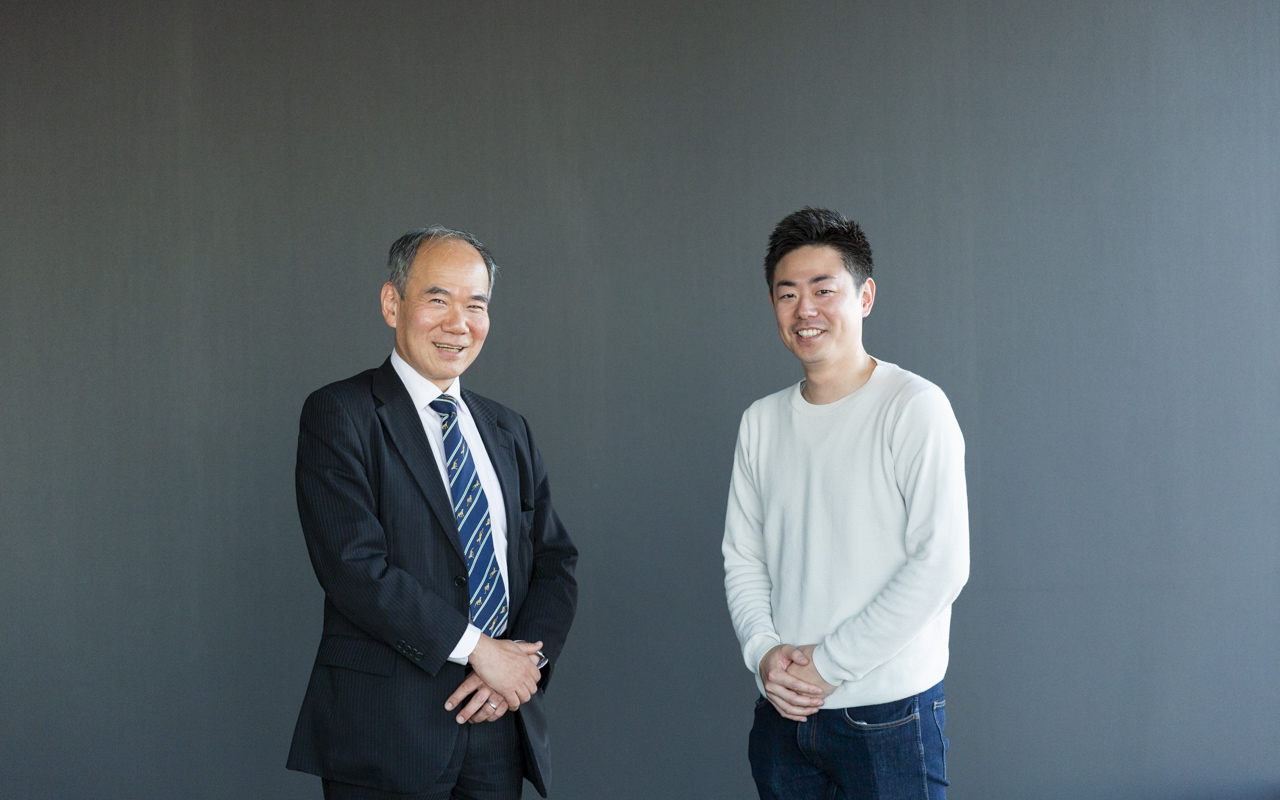

第1回のゲストは人事・雇用分野の専門家として多くの著作を持つ、雇用ジャーナリストの海老原嗣生さん。「ジョブ型雇用」や「副業、兼務」「非ホワイトカラーの働き方改革」など、これからの日本の働き方を考える上で避けては通れないテーマについてお話を伺いました。

本記事では、「ジョブ型雇用」の話題を中心に、同イベントの様子を一部レポートしていきます。

サイボウズは、広報のために人事制度をつくっていると思っていた

海老原嗣生(えびはら つぐお)。サッチモ代表取締役、厚生労働省労働政策審議会人材開発分科会委員、中央大学大学院戦略経営研究科客員教授、大正大学表現学部特命教授。大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートキャリア)入社。新規事業の企画・推進、人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、人材・経営誌「HRmics」編集長に。2008年にHRコンサルティング会社ニッチモを立ち上げる。『エンゼルバンク-ドラゴン桜外伝-』(「モーニング」連載、テレビ朝日系でドラマ化)の主人公、海老沢康生のモデルでもある。『人事の成り立ち』(白桃書房)、『人事の組み立て』(日経BP)など著書多数。

昔、僕が編集長をしていた『HRmics』という人事・経営誌の特集で人事制度を売りにしている会社が5年後にどうなったかという追跡調査をしたら、制度が残っていたのは40%くらい。しかも取材を申し込むとほとんどが応じてくれませんでした。

つまり、広報目的で人事制度をつくっている会社が多かったんですよ。「サイボウズもそういう会社だろう」と思い込んじゃって。

でも実際は人が集まり、業績も上がっている。本当にうまくやっている会社なんだな、と。そのうえで、髙木くんが僕の本をレビューしてくれて「こんなに真剣に読む人がいるんだ」と見直したんです。

一方、後半は髙木くんの真面目でナイーブなところが出ていたよね。僕は人事ってそんな高邁なものじゃなくて、もっとプラグマティックに有益な部分をかいつまんで実践すればいいと思っています。

あと、僕はやっぱりジャーナリストを標榜しているから、企業取材時に「どうせ広報戦略でしょ?」と信用しないんです。そういう意味では他社への取材パートは、僕だったらもっと突っ込んでいたかな。

髙木一史(たかぎ かずし) 。サイボウズ人事本部 兼 チームワーク総研所属。東京大学教育学部卒業後、2016年トヨタ自動車株式会社に新卒入社。人事部にて労務(国内給与)、全社コミュニケーション促進施策の企画・運用を経験後、2019年サイボウズ株式会社に入社。主に人事制度、研修の企画・運用を担当し、そこで得た知見をサイボウズチームワーク総研や日経COMEMOなどで発信している。22年6月、若手人事の目線から日本の大企業への提案を取材しまとめた『拝啓 人事部長殿』を上梓

日本における「ジョブ型」騒動はどこに行き着くのか?

海老原さんの著書『人事の組み立て』では、ジョブ型雇用は「ポスト型」であるとし、以下のような特徴があると書かれてあります。

- ジョブ=ポスト(同一ポストにいろいろな賃金・役割の人が混在しない)

- ポストは定数が決まっている

- 組織計画ではまずポスト数が決められる(人に合わせて増減しない。ポストに合わせ人を増減する)

- ポストは勝手に変えられない(本人同意が必要)

たとえばサイボウズの場合、業務内容(職種)によって給料が違っていたり、異動の際に本人同意をとるという部分は「ジョブ型的」です。しかし、ジョブ=ポストとはなっておらず、人事管理も、ポストベースではなく人ベースで行っています。そういう意味では「メンバーシップ型的」とも言えるかもしれません。

さまざまな解釈が入り乱れる「ジョブ型」ですが、この「ジョブ型」騒動は、どこに行きつくと思いますか?

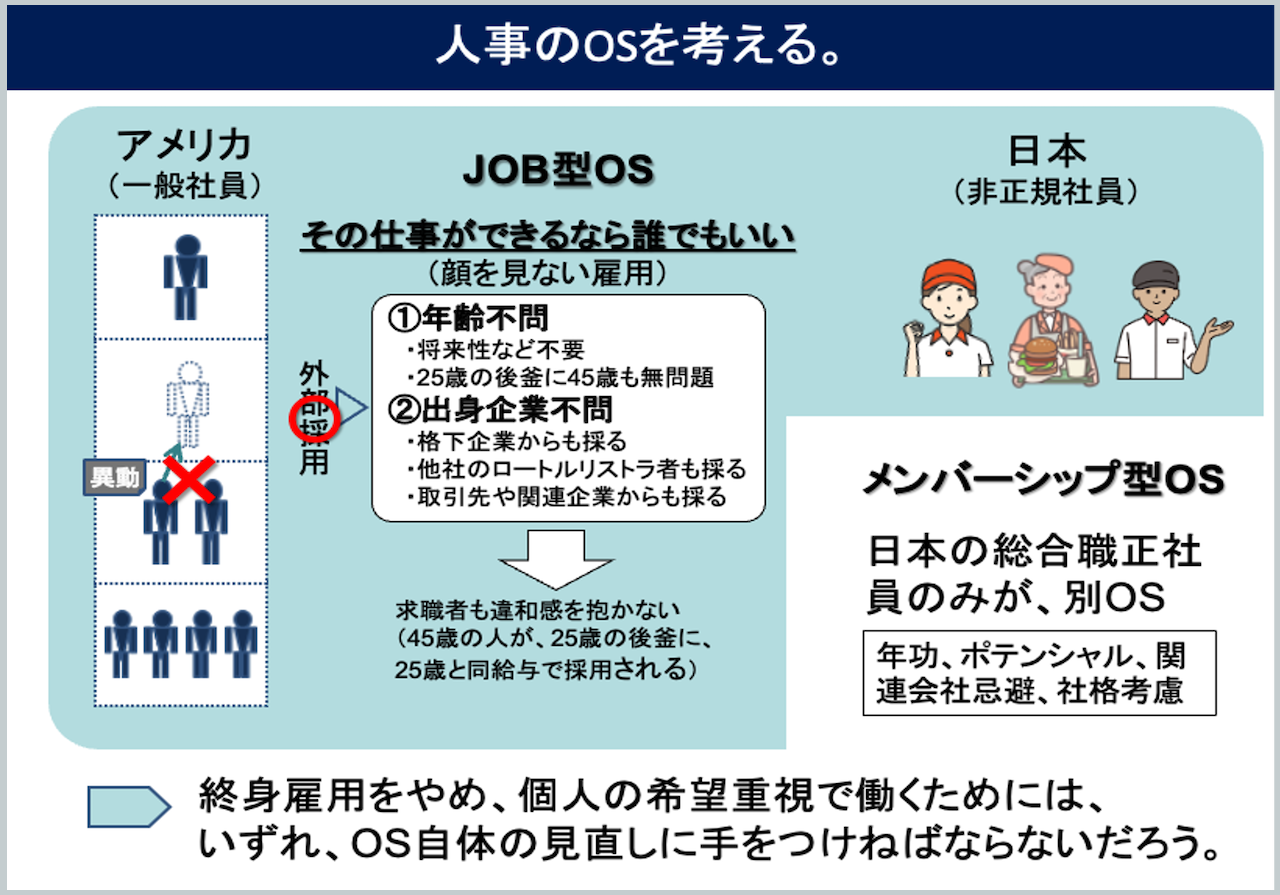

一方、日本型人事と呼べるメンバーシップ型は、粘土で形づくるようなもの。粘土のように一つひとつの形が曖昧で、どこからどこまでを誰がやるのかわからなくなるしくみです。会社がレゴでできているか、粘土でできているかの差なんですよ。

サイボウズはどちらでもない。たとえるなら切り絵やモザイクのよう。自由な形を切ってつくれますが、境界もはっきりしていて、外から見ても「曖昧さ」がないしくみでしょうか。

やるべきことをタスク単位で切り出し、各社員がやりたいタスクを選べるようにしている。自社独自のしくみをつくっている印象です。

OSを変えずに、表面のアプリケーションだけ変えようと本気で取り組んでいる企業もあります。だけど、そこに本気で取り組んだ結果、アプリケーション変えるだけでは、いずれ限界を感じるのではないか、とも予想しています。

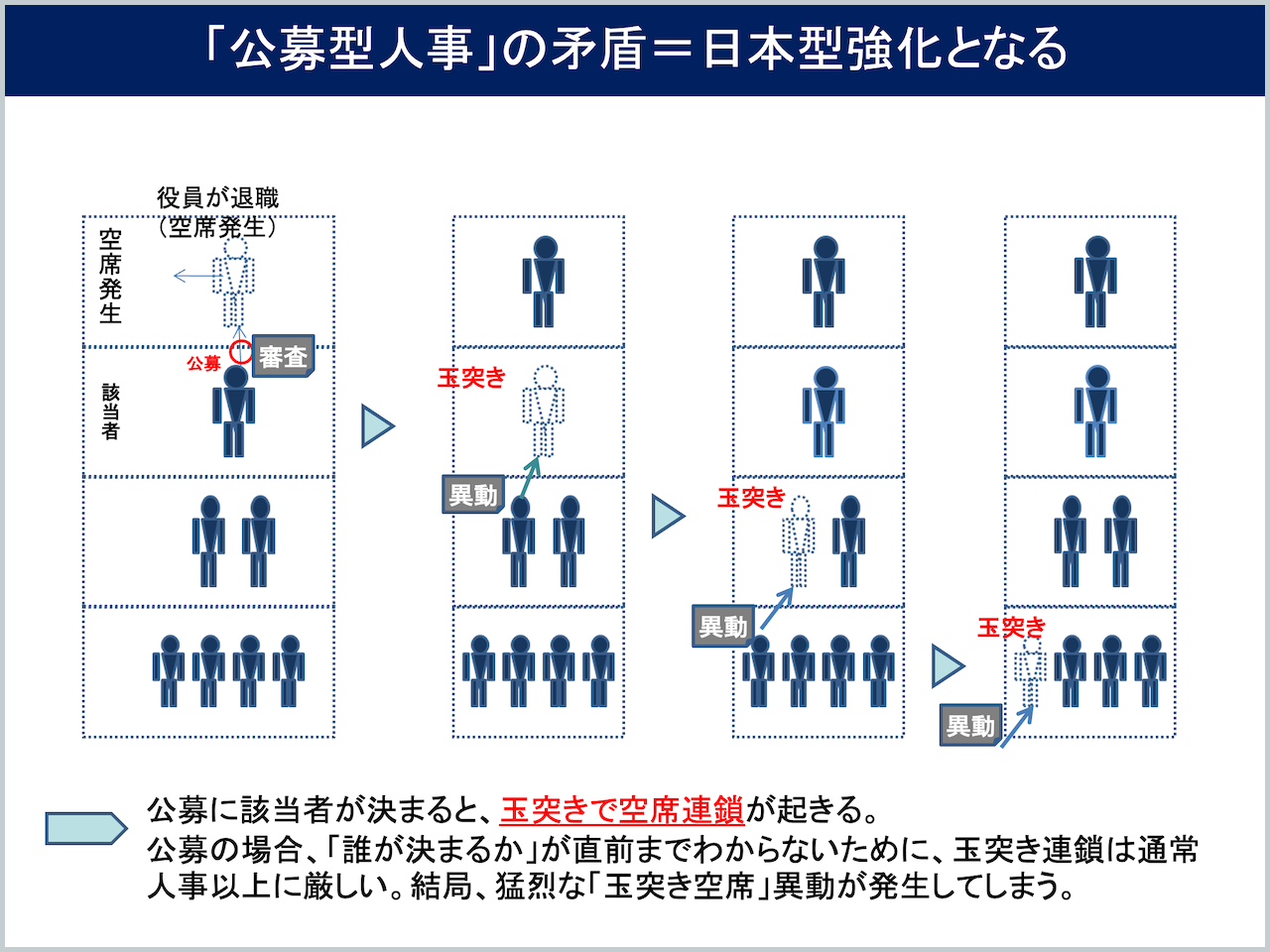

でも公募型の場合、急にそのポストが空くことになるので、対応のための時間的余裕がない。それを定期人事で埋めることになるから、かえって異動の強制性が強くなるわけです。

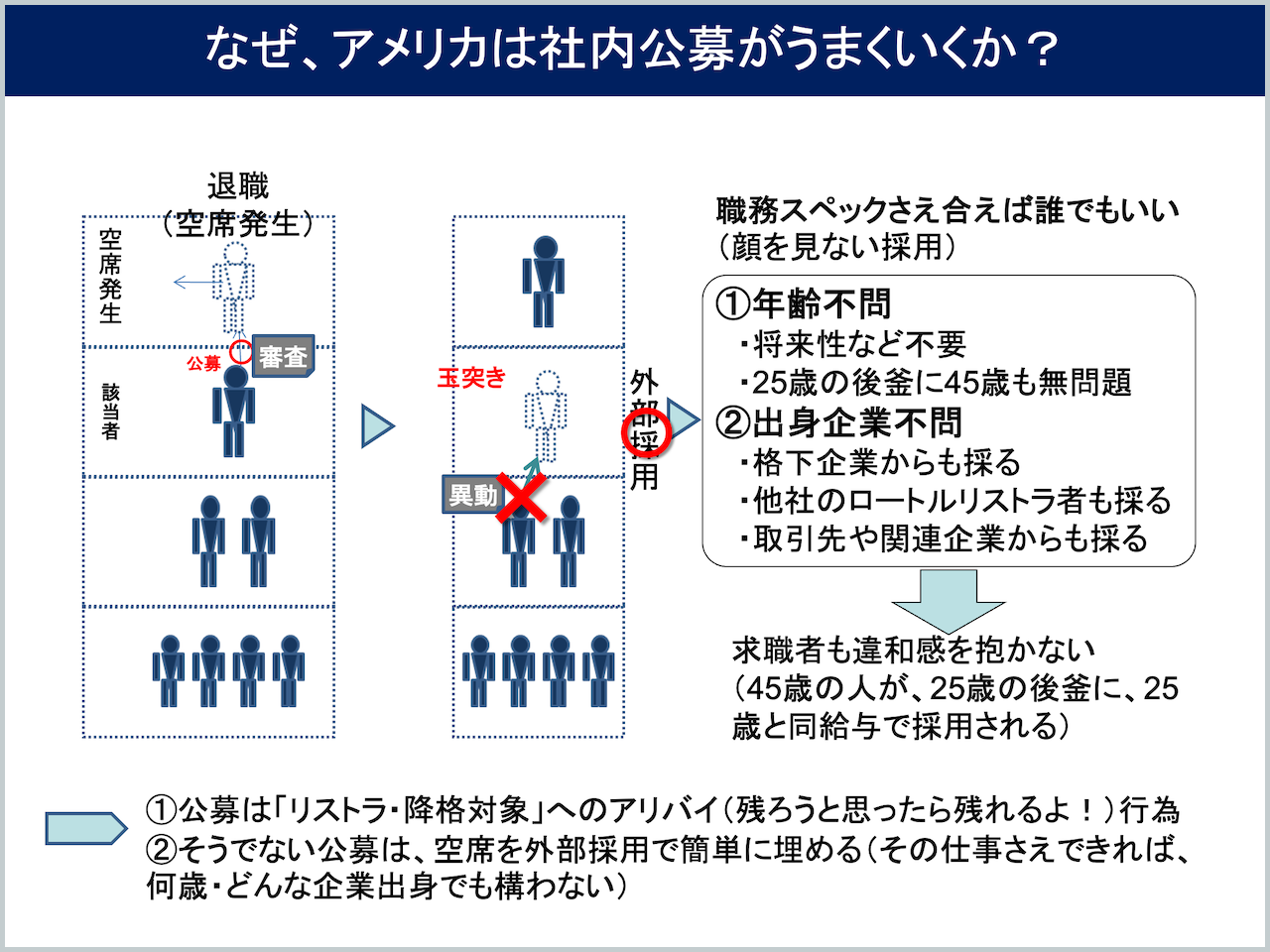

アプリケーションだけ変えようとすると限界を感じるというのはこういうことです。じゃあ、なぜ欧米ではこれが成り立つのか、わかりますか?

でも、日本型は先々を考えて、30代には係長、40代には課長に……となってくれる人を採ろうとする。だから、25歳の人が就いていたポストに50歳の人を置けない。ここがOSの違いなんですよ。

つまり、日本では空きポストができたときに、それなりの年齢で将来性もあって、社格も合っていて、取引先でもない人材を採ろうとするから、キャリア採用の難易度が高くなるんです。

こうした状況を踏まえて、今後ジョブ型騒動は、OSからつくり変える会社、OSを変えずにジョブ型的な発想を取り入れようとする会社、とくに深く考えずにテキトーに取り組む会社、この3つに分かれると思います。

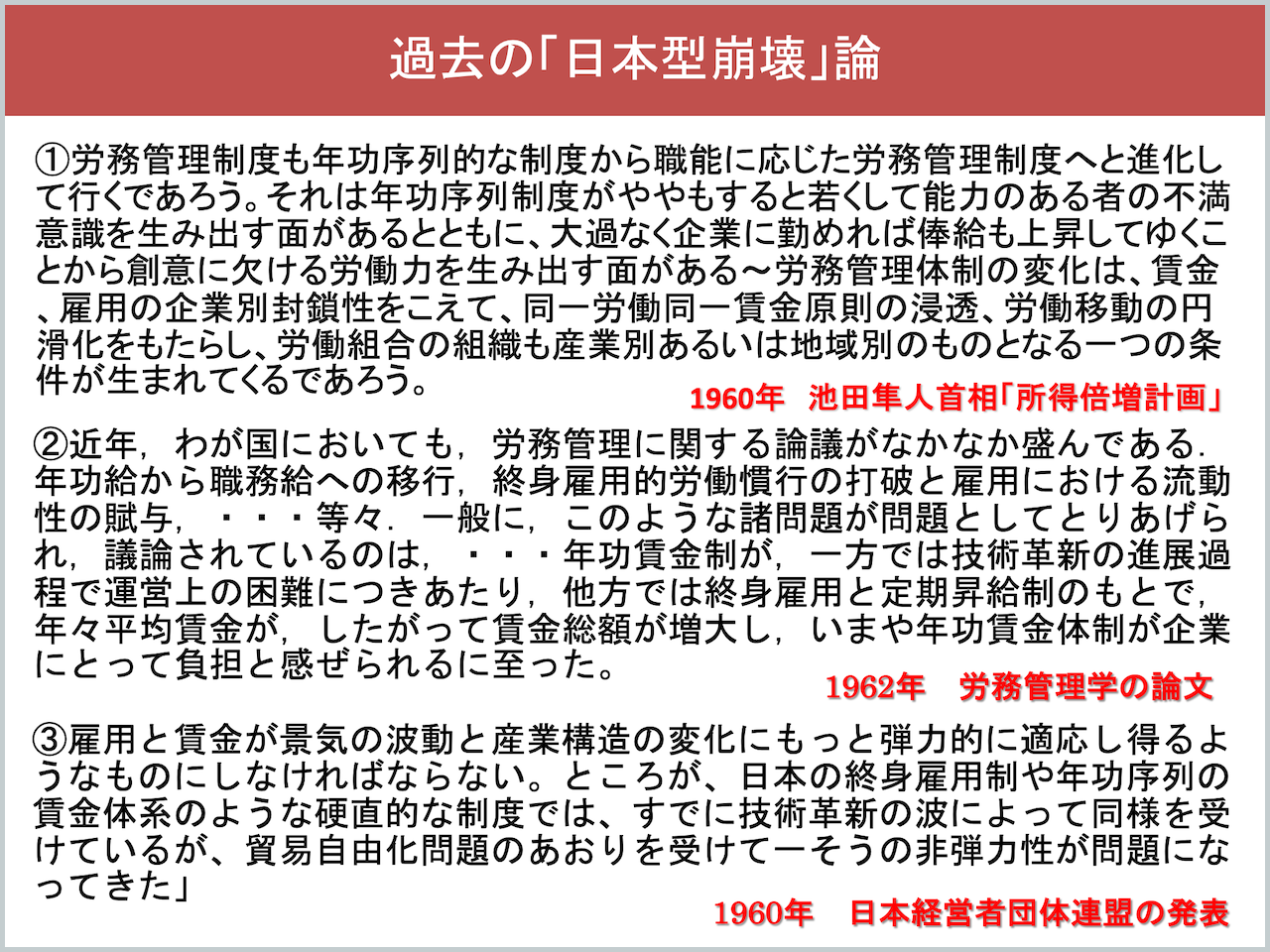

人事OSが60年間変わっていない日本は、いま岐路に立っている

つまり、日本の非正規は欧米と同じレゴブロック式です。

これをレゴブロックにできるか、本気で欧米型に変わりたいのかどうか。本質的な問題はここにあるわけです。

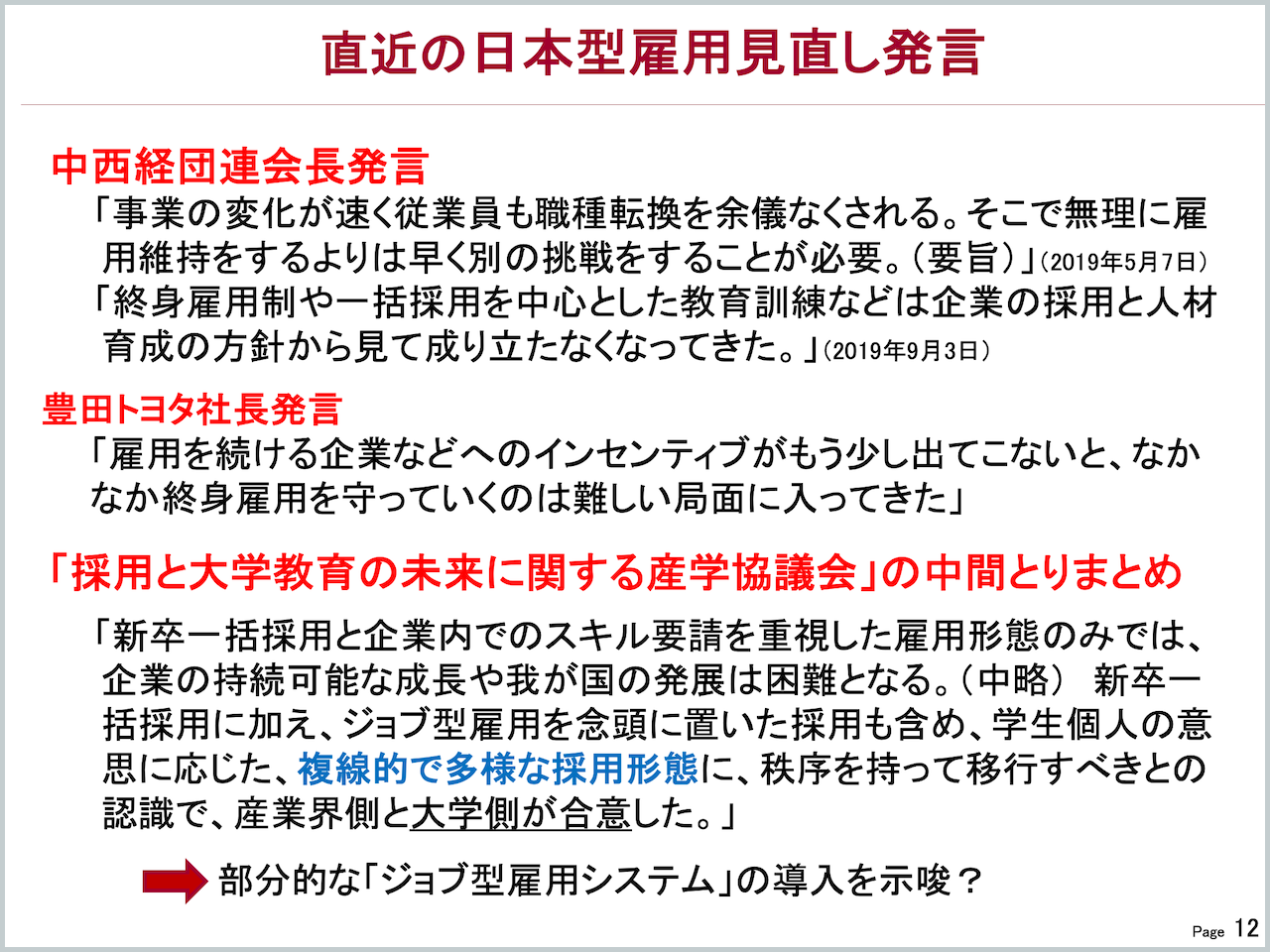

実際、経団連の中西さんも大企業の経営者も「新卒一括採用や終身雇用制を維持するのはもう難しい」といった発言をしています。

少子高齢化で男女ともに働くいま、企業側が「選択肢」を用意しなければならない

政府や教育機関などにも、OSを根本から変えようという覚悟が求められるのか、それともまずは会社が変わるべきなのか。海老原さんはどちらだと思いますか?

リクルートやサイボウズのような企業を選ぶ人はたくさんおり、いまは人材が採り放題の状況です。

そういった企業が世の中の2〜3割を占めれば、徐々に入口となる教育側も変えねばならないでしょう。でも今は、採用するのはほんの少数であり、それに見合う「異端者」は多々いる。いわば先行者利益で取り放題なのに、多くの企業がやっていない状態にも思えます。

これは最初は日本の職能型から始まり、途中から欧米のジョブ(ポスト)型に「接ぎ木」するというもの。

こうした選択肢を提案した背景には、何があるのでしょうか?

仕事一筋で働いてきたのに、出世レースに敗れたとき、「最初からほどほどに働いて、プライベートの時間を大事にしておけば良かった」と思う人も多いはず。

だから、給料はそんなに上がらないけど、転勤も異動もなくて、早く帰っていいよっていう選択肢を用意しておくんです。

現段階ではそうした選択肢を望むのは女性が多いかもしれませんが、これから男性もどんどん望むようになっていくはずです。

一方で日本型雇用システムは60年間変わってないですよね。海老原さんがいまこそ、本当に変わっていかなければいけない、あるいは、変わっていくだろうと考える理由は何でしょうか?

でもいまは少子高齢化で性別問わず、優秀な人に働いてもらう必要がある。その分の家事、育児、介護などを誰がやるのって状態なので、ここは必ず変えなきゃいけない。

大企業なら20年かかる? 人事OSを変えるには覚悟と辛抱が必要

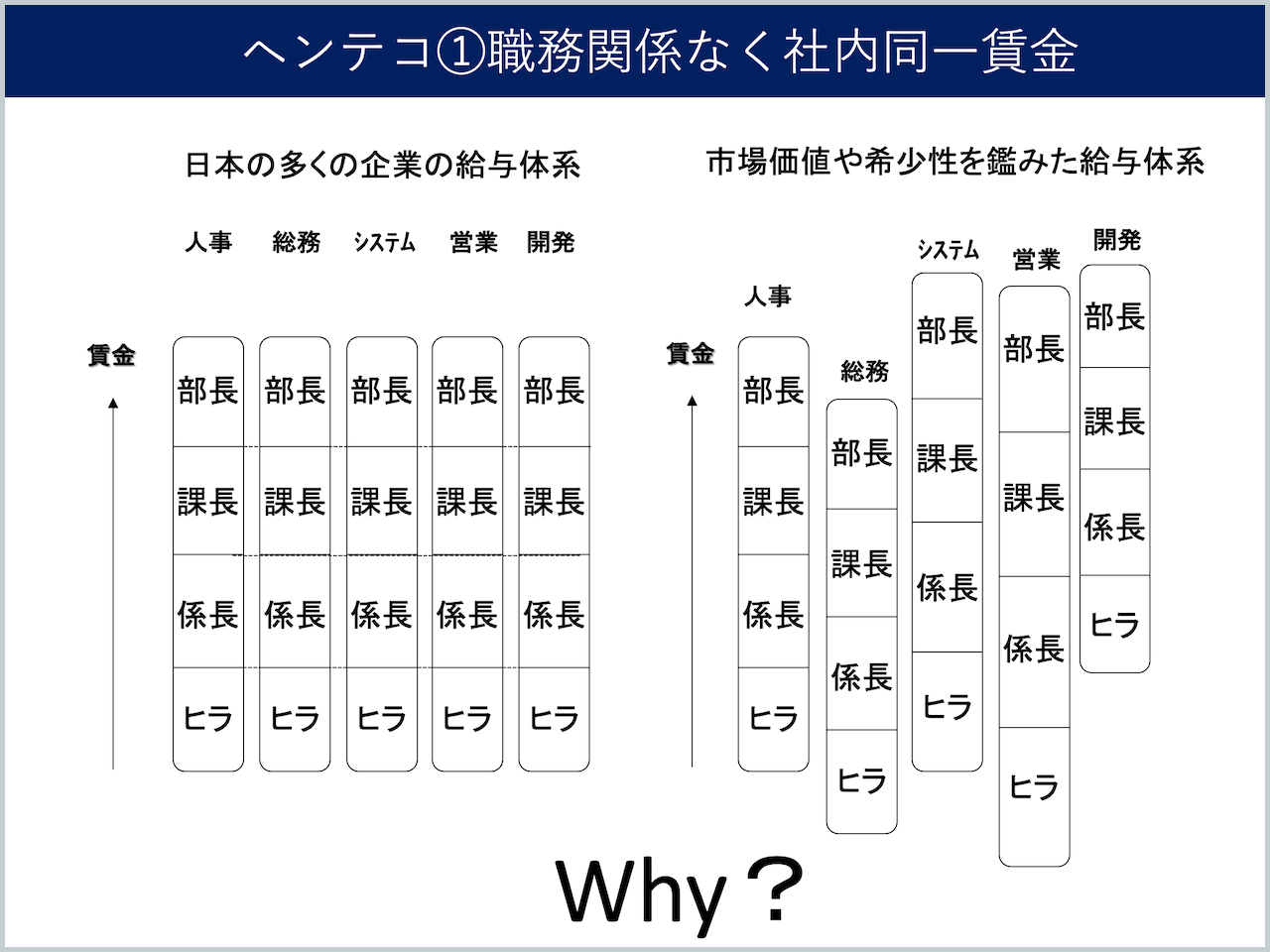

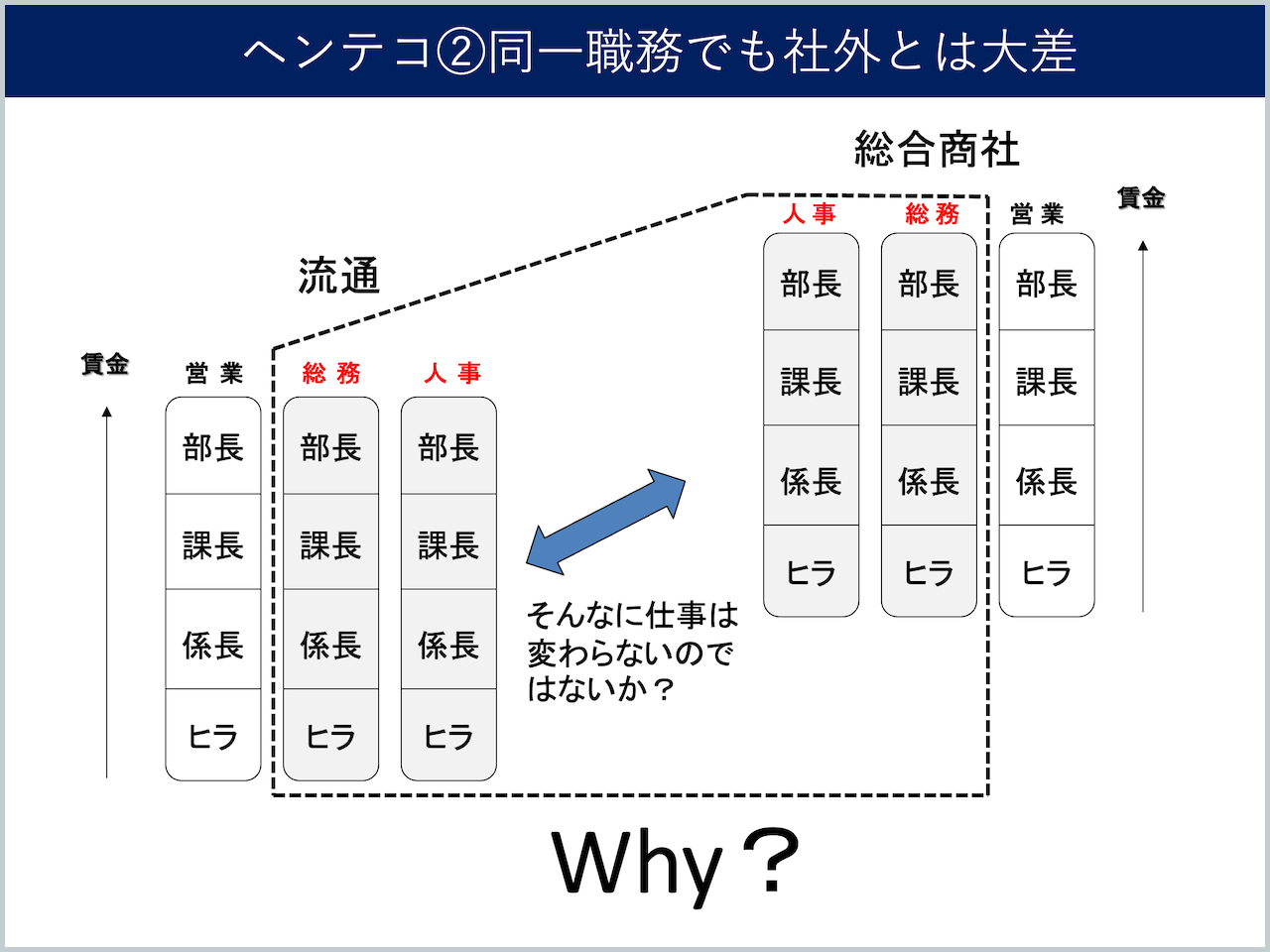

多くの日本企業では部署が違っても、役職が同じなら基本的には同じ給与ですよね。でもこれって本来は、職務の市場価値や希少性に合わせるべきじゃないですか。

ジョブ型云々以前に世界標準にするなら、まずはこんな日本だけの給与体系をどうにかするべきなんですよ。

たとえば、流通やメーカーは給与が安いのに、総合商社だと職務問わず、その2倍ほどの給与がもらえることがある。営業はメーカーと総合商社では、仕事の内容が異なるのでまだわかるけど、人事や総務はどこの企業も同じような仕事をやっています。

髙木くんはわかると思うけど、むしろ高卒採用や専門職採用があるので人材が多様であったり、労働組合の力が強かったりするので、メーカーの人事のほうが仕事内容は難しい。

もし、新卒一括採用で終身雇用をしていくのではなく、中途採用をして出入りするしくみにしたいなら、この給与体系を壊すしかない。

それなのに社内でジョブ型にさえすればどうにかなる、というのはおかしいじゃないですか。

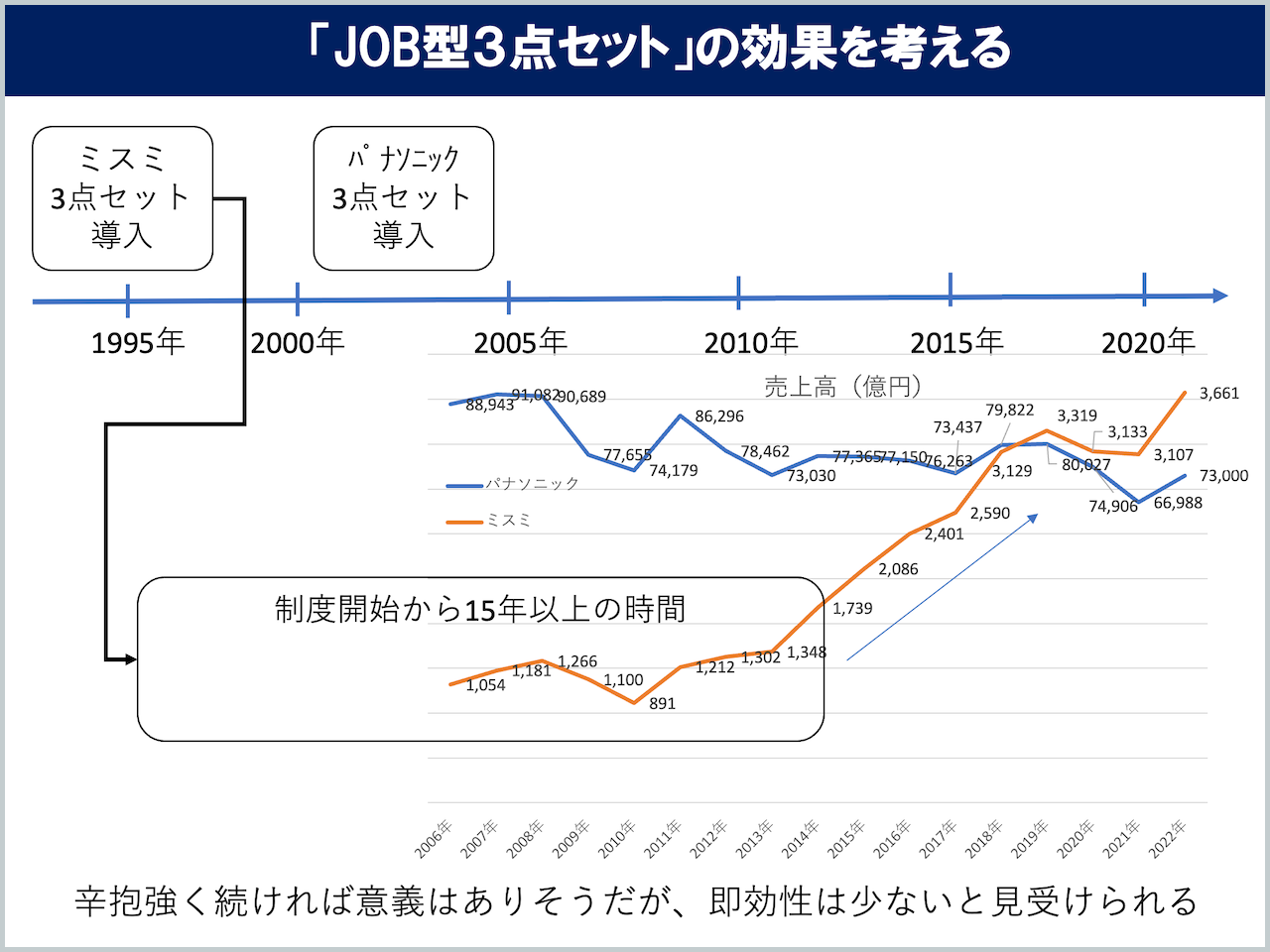

たとえばミスミはジョブ型に近い人事制度を1995年に導入しているのですが、わかりやすく業績が上がりだしたのは2013年からです。

新しい人事制度の導入は、そこまでの覚悟と辛抱がいる。

「100人100通りの働き方」だけでなく、「100社100通りの人事制度」があっていい

海老原さんからOSを変えずに、アプリケーションだけ変えようとする企業が多いといった話もありましたが、言い換えれば人事制度に思考を投資しようとしている会社も増えてきているのかな、と思って。

僕もいち人事担当者として、サイボウズのことももっと本気で考えなきゃいけないとあらためて思いました。

サイボウズは100人100通りの働き方を実現しようとしており、髙木くんも1つの企業の中で全員に合うようにしくみをつくろうと真剣に考えている。それはすばらしいことだと思います。

でも、ぼくは一つの会社で100人100通りのしくみをつくる必要はないと思います。それよりも、100社100通りの人事制度があればいいと思っています。そうすれば、個人は価値観に応じて働き方が合う企業を選べるから。

日本はジョブ型や成果主義など流行りにすぐ乗っかろうとする。その結果、どこの企業も似たりよったりになり、求職者に「どこの企業も自分に合わない」と思われてしまうわけです。

すべての企業が同じじゃなくて、いろんな企業があっていい。そのほうが僕は健全だと思うんです。

ご参加いただいたみなさんも、本日はどうもありがとうございました。

『拝啓 人事部長殿』(著:髙木一史)

トヨタを3年で辞めた若手人事が、「どうすれば日本の大企業の閉塞感をなくせるのか?」という問いを掲げ、その回答を手紙形式でまとめた1冊。12社への制度事例の取材、日本の人事制度の歴史、サイボウズの変革の変遷を学ぶなかで見つけた「どうすれば会社は変わっていくことができるのか?」「これからの組織に必要なものはなにか?」を提案しています。

企画:高部哲男(サイボウズ)/執筆:中森りほ/アイキャッチ画像(髙木のみ):栃久保誠/編集:野阪拓海(ノオト)

20代、人事と向き合う。

人事の仕事とはなんでしょうか? サイボウズの20代若手人事の髙木一史は、人事の仕事は「会社の理想と個人の幸福を両立させること」だと先輩たちから教わってきました。しかし、いま会社の理想も、個人の幸福も多様化し、唯一の正解を見つけづらい時代になってきています。そんな中で、これから会社はどう変わっていったらいいのでしょうか。6月17日に人事に関する書籍『拝啓 人事部長殿』を上梓した髙木が、若手なりの視点で掘り下げます。

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集