管理職になるということは

キャリアは偶然の積み重ね。「計画的偶発性理論」で考える、管理職という選択肢──法政大学大学院 石山恒貴×サイボウズ 和泉純子

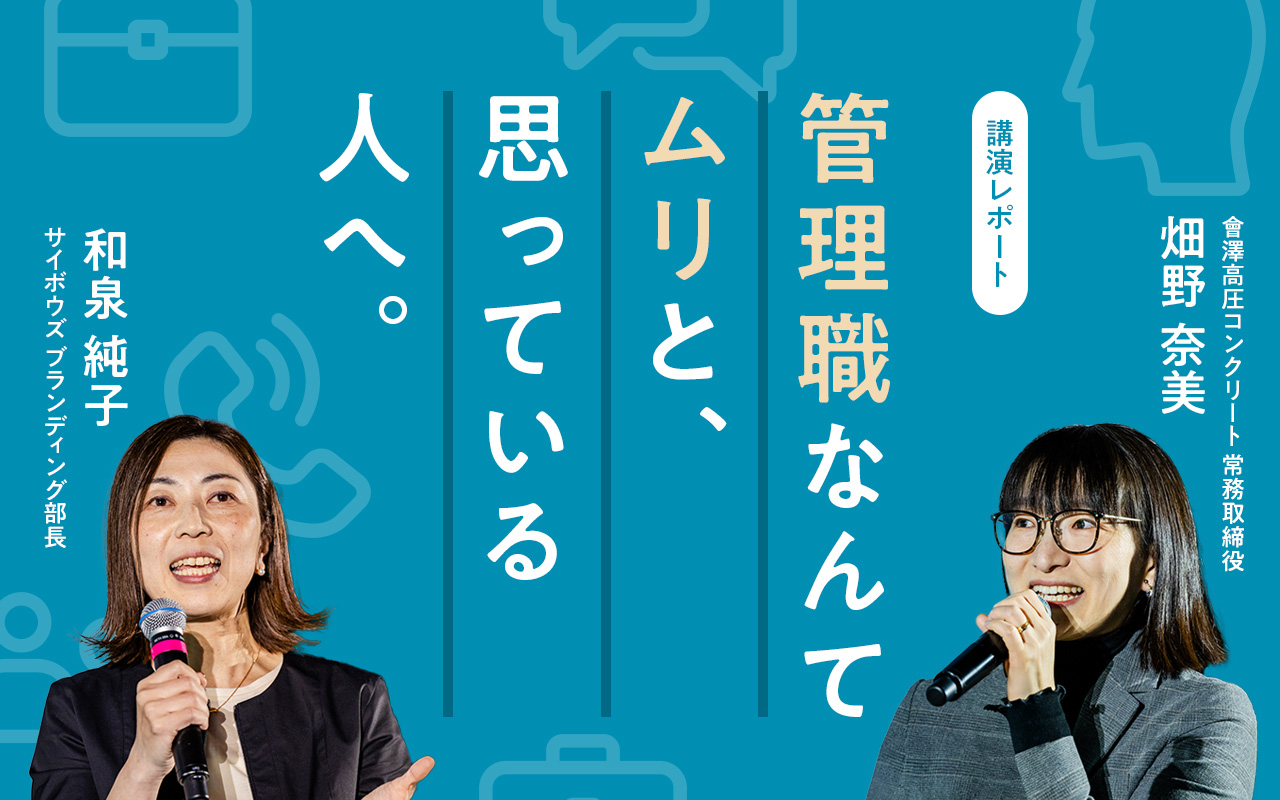

役割や責任に追われて、自分のやりたいことが二の次になる──。管理職といえば、そんなイメージを抱きがちです。しかし、サイボウズで管理職を務める和泉純子は「好奇心をうしなわず、チームメンバーを巻き込んで働きたい」と考えています。

実は、戦略的に管理職を目指してきたわけではなかったという和泉。その背景には、偶然の出来事がキャリアに影響する「計画的偶発性理論」が色濃く反映されています。偶然の出会いや経験を柔軟に生かす、好奇心に満ちた管理職とは、いったいどんなものなのでしょうか?

計画的偶発性理論の実践を提唱する、法政大学大学院 政策創造研究科 教授の石山恒貴さんとともに、偶然を活かした管理職の働き方やキャリア形成について考えます。

偶然を引き寄せて、キャリアに繋げる機会を計画的に増やす

そこで、自分のキャリアを客観的に捉えてもらおうと思い、キャリアコンサルタントに相談しました。

すると、わたしのいろいろなエピソードから、「計画的偶発性理論(※)を体現されていますね」と言われたんです。自分の歩んできたキャリアに名前をもらったことで、救われた気持ちになりました。

※計画的偶発性理論:偶発的な出来事を計画的に取り込み、キャリア上の意思決定に活かす考え方

和泉純子(いずみ・じゅんこ)。サイボウズ マーケティング本部 副本部長。2003年に派遣社員としてサイボウズへ。2005年から無期雇用社員として働いている

石山恒貴(いしやま・のぶたか)。法政大学大学院 政策創造研究科教授。一橋大学社会学部卒業後、NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。「越境的学習」「キャリア開発」「人的資源管理」などを研究。博士(政策学)。日本キャリアデザイン学会副会長、人材育成学会常任理事、Asia Pacific Business Review(Taylor & Francis) Regional Editorなども務める。主な著書に『越境学習入門』(日本能率協会マネジメントセンター、共著)、『日本企業のタレントマネジメント』(中央経済社)など

「偶然と出会えるチャンスを計画的に増やす」とは、具体的にどういうことなのでしょうか?

たとえば、いそがしいときに誰かから人の紹介を頼まれたら、「こんなときに頼まないでほしい」とも「紹介すればいいことが起きるかも!」とも考えられますよね。

ここで後者の捉え方をすれば、偶然によるチャンスは増えていきます。自分の気持ちをメタ認知して、積極的に「偶然」を受け入れる心構えが大切です。

わたしが行っている越境学習(※)の講演などでは「打率1割くらいがちょうどいい」と伝えています。とにかく、興味のおもむくまま飛び込んでいくのが大切です。

※越境学習:異なる分野や環境、文化の知識や経験を積極的に取り入れる学びの方法

たとえば、誘われた交流会はとりあえず行ってみます。結局、自分には合わないこともあるんですが、帰り道に「無駄足を踏んだ自分、ちょっとおもしろいな」と思ったりするんです。

「好奇心」と「楽観性」でキャリアを形成していく

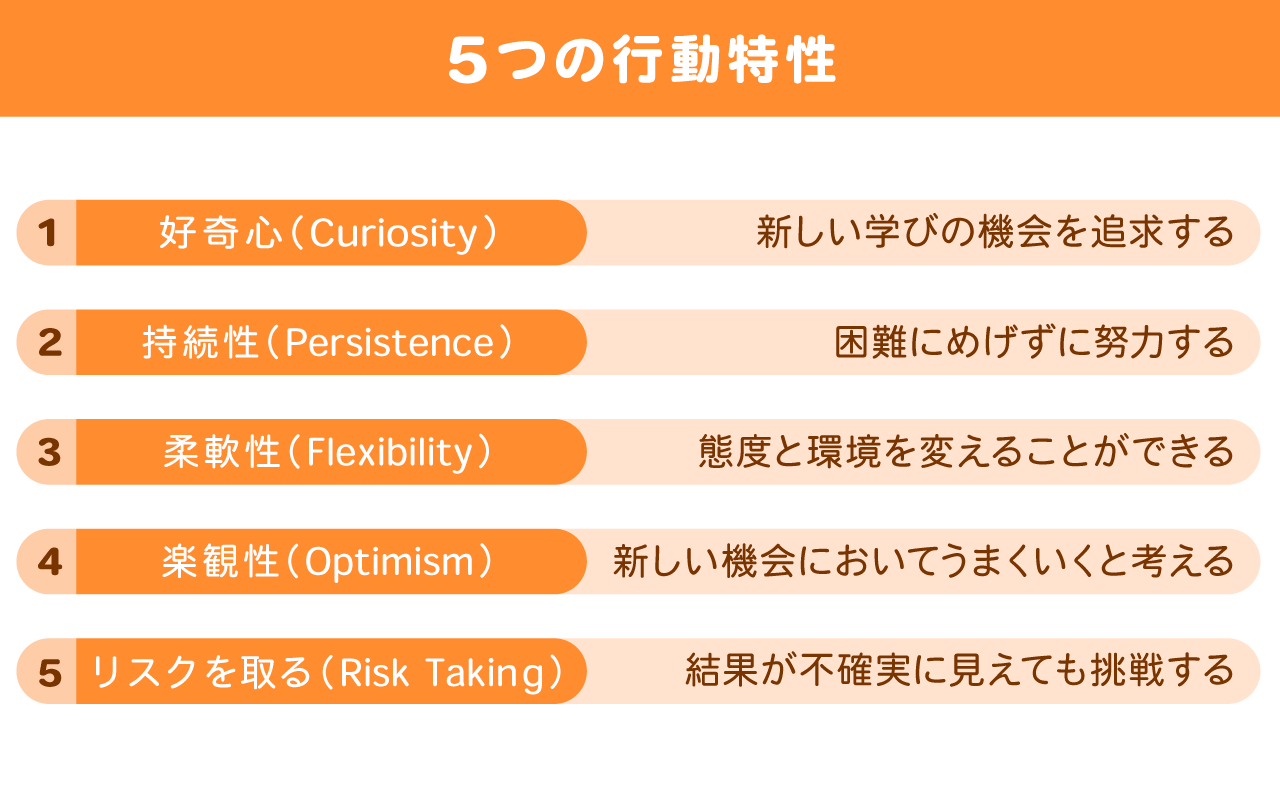

Mitchell, K.E., Levin, A., Krumboltz, J.D. (1999), “Planned Happenstance Constructing Unexpected Career Opportunities”, Journal of Counseling & Development, Vol.77, pp.115-124.を参考に、石山さんが翻訳

失敗を恐れず、「まずはやってみよう」と新しいことに挑戦するには、強い好奇心と楽観的な心が必要です。これらがあれば、ほかの行動特性も自然に身につくと思います。

確かに和泉さんは、計画的偶発性を起こしやすいタイプといえるでしょうね。

後輩の言葉で「このままでいいの?」と心境に変化

わたしは2回の産休を経て、約2年間ほど、15時には仕事を切り上げる生活をしていました。自宅から会社までの距離が遠く、子どものお迎えのために、そのくらいには仕事を終えなくてはいけなくて。

その働き方がしっくりこなくて、途中で変えることにしたんです。

そこで上長に、「問題を解決するために管理職をやりたい」と伝えたところ、「どうぞ管理職になってください」と。そして、「覚悟はできていますか?」とも言われました。

何が起きても受け止めるつもりでしたし、もしできなければ管理職を辞めればいい。上長は、そうした“引く覚悟”も含めて確認したかったのかなと思います。

やりたいことができる「あり方」に気づいてもらう

わたしは自分に対してもその調整が得意なタイプだと思っていて、それができると楽しいです。だから、みんなもうまくすり合わせができるように、そのお手伝いをしている感覚です。

人脈づくりを直接指示するんじゃなくて、信頼を積み重ねるなかで人脈が自然と形成されるようにするんです。

自分ひとりよりチームを束ねて目的に向かっていったほうが、遠くにある「楽しいこと」に手が届きそうな気がするんです。

「計画的偶発性」は誰にでも実践できる

そうすれば、「管理職=楽しみを犠牲にしなきゃいけない」というイメージは変わっていくのではないでしょうか。

多くの日本企業では、管理職になるための道がある程度決まっていて、そのなかで数少ない管理職の席に座ろうとする人は、昇進に役立つことだけを効率的にやりがちです。

そうなると、好奇心を持って新しいことに飛び込んだり、仕事にワクワクしたりする余裕がなくなってしまいます。

とはいえ、何にでも好奇心を持つ感覚って生まれ持ったもののような気もします。それを後から身につけることもできるのかということにも、すごく興味がありますね。

たとえば、新しい環境に飛び込んだときに心配が大きい人もいれば、ワクワクが大きい人もいます。

でも、心配が大きいタイプだからといってワクワクがゼロなわけではありません。逆に、ワクワクが大きい人も心配がまったくないわけではないんです。結局、どう感じるかは程度の問題だと思うんですよね。

計画的偶発性理論を発表したクランボルツによると、気質の影響があるにしても、誰しも新しいことにワクワクした経験があると考えると、計画的偶発性は誰でもできるだろう、と。

企画:深水麻初(サイボウズ) 執筆:流石香織 撮影:栃久保誠 編集:モリヤワオン(ノオト)

SNSシェア

執筆

流石 香織

1987年生まれ、東京都在住。2014年からフリーライターとして活動。ビジネスやコミュニケーション、美容などのあらゆるテーマで、Web記事や書籍の執筆に携わる。

撮影・イラスト

編集