不安を感じているDE&I担当者に伝えたいこと。日本では多様性推進が必要な社会的構造

これまで世界で推進されてきたDE&I(※)。その取り組みが、ある大国の「えらい人」が変わったことにより、目標を取り下げたり、撤廃したりするグローバル企業が相次いでいる。

※DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)とは、多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)の頭文字をとった言葉

日本でもこれまで、多くの企業がDE&Iを推進してきた。だがここにきて、急に「はしごをはずされた」ような形に戸惑ったり、不安を感じたりしている人も多いのではないか。

他国がどうであろうと、日本ではDE&Iの推進が不可欠だ。その理由とは? 日本が抱える構造的な課題とは?

大切なことが「コロッと変わる」怖さ

ある大国の「えらい人」が変わったことにより、いままで世界的に推進されてきたESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバナンス)対策が、ここにきて急に流れが変わってきた。

特にDE&Iについては、いままで「尊重し過ぎ」だったとし、2025年1月21日、米国大統領は連邦政府全ての省庁に対しDE&Iの廃止を指示するとともに、民間企業のDE&Iの撲滅にも働きかけるよう指示した。

これに追従するように、いままであれだけ「これからはSDGsだ!」「ダイバーシティだ!」「インクルージョンだ!」と言っていたのに、SDGsやDE&Iに対する目標を取り下げるグローバル企業が相次いでいる。

この状況に、わたしは「モヤモヤした気持ち」になる。

もちろん、経済合理性が大切なことはわかる。ESG対策は相応の時間とコストが掛かることも事実だろう。

だが、環境や多様性を大切にすることは、少なくとも「悪いこと」ではないはず。それがここにきて「そうじゃない」と言われているような感覚に、「ちょっと怖いな」と感じることがある。

それ以上にモヤモヤするのが、「えらい人」が変わることに同調し、態度をコロッと変える企業の姿勢だ。「節操がないな」と感じてしまう。

幸いなことに、日本ではこうした動きに同調する動きを(いまのところは)それほど感じていない。だがもしも、日本でこうした動きに同調する企業が出てきたら……わたしはその企業を決して忘れないであろう。「なるほど、そういう会社なのね」と。

なぜなら、他国がどうであろうと、日本にはDE&Iを推進すべき、社会的構造があるからだ。

日本でDE&Iが推進されるべき社会的構造

日本が抱える社会的構造とは何か? それはズバリ「人口減少問題」である。「多様性って、一人ひとりが尊重されることなんじゃないの?」「なんで人口減少問題が関係あるの?」と思われたあなた。そう思われるのも当然だと思う。

だが、それが大いに関係あるのである。

これをお読みのあなたも、きっと一度は聞いたことがあると思うが、日本の人口減少はいま、急激に進んでいる。それが「どのぐらいの規模感か」というと、毎年1つの県の人口がいなくなるぐらいの勢いだ。

総務省が発表した2024年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、2023年における日本人の人口減少は約86万人だった。山梨県や佐賀県の人口は約80万人である。

それに伴い、日本の労働力人口も減少する。2040年には労働力が供給できなくなる「労働供給制約社会」になる。

というより、人手不足はすでに大きな問題になりつつある。帝国データバンクが2025年1月に発表した人手不足倒産の動向調査(2024年)によれば、人手不足倒産は2年連続で過去最多となっている。

人口が多くいる大国であれば、「人がいない? それならば、別の人を雇えばいいじゃない」で済む。だが、日本では今後、さらに人口減少は加速していき労働力人口が少なくなる。人をさまざまな属性によって「選り好み」するのではなく、本来であれば、一人ひとりの多様な個性や才能を生かして生産性高く仕事をしていく必要があるのではないか?

改めて考える「多様性の本質とは?」

最近の多様性の流れでモヤモヤすることのもうひとつに、「そもそも、多様性の本質が理解されていないんじゃないか?」と思うことがある。

そこで「そもそも多様性とは何か?」を改めて考えてみたい。多様性について、わたしは過去にサイボウズ式で、何度か意見を述べたことがある。

多様性を「受け入れる」のは荷が重い。でも「そこにいる」と認めることならできるかもでは、次のように述べた。

「多様性」は一般的に、国籍やLGBTなどのマイノリティ(社会的少数者)や、性別や年代などを一つにまとめて、「違いを尊重しよう」という意味合いで使われることが多いように思う。

もちろん、マイノリティや社会的弱者を尊重するのは大切なことだと、私も思う。

けれども、多様性の対象を、「マイノリティ」や「社会的弱者」に限定しなくてもよいのではないか?と感じることがある。なぜなら、人は、顔も、性格も、価値観も違う。一人一人の個性はそもそも多様だからである。

そう、本来の多様性とは、マイノリティや社会的弱者だけではなく、「わたしたち一人ひとりが対象」であり「誰もが当事者」なのだ。

また、おじさんも多様性に含まれるといいな──「あんな風になりたくない、がわたしの未来」はつらいからでは、次のように述べた。

年齢に関わらず、一人ひとりをみれば、多様な個性であふれているはず。全員とは分かり合えなくても、あなたが理想とする未来を歩んでいる人が、きっといるはず。排除せずにインクルージョン(その組織に受け入れられ、認められていると実感できる状態)できるチームを創っていくこと。それが、本当の意味での多様性だと思うのです。

この考えは、いまも変わっていない。

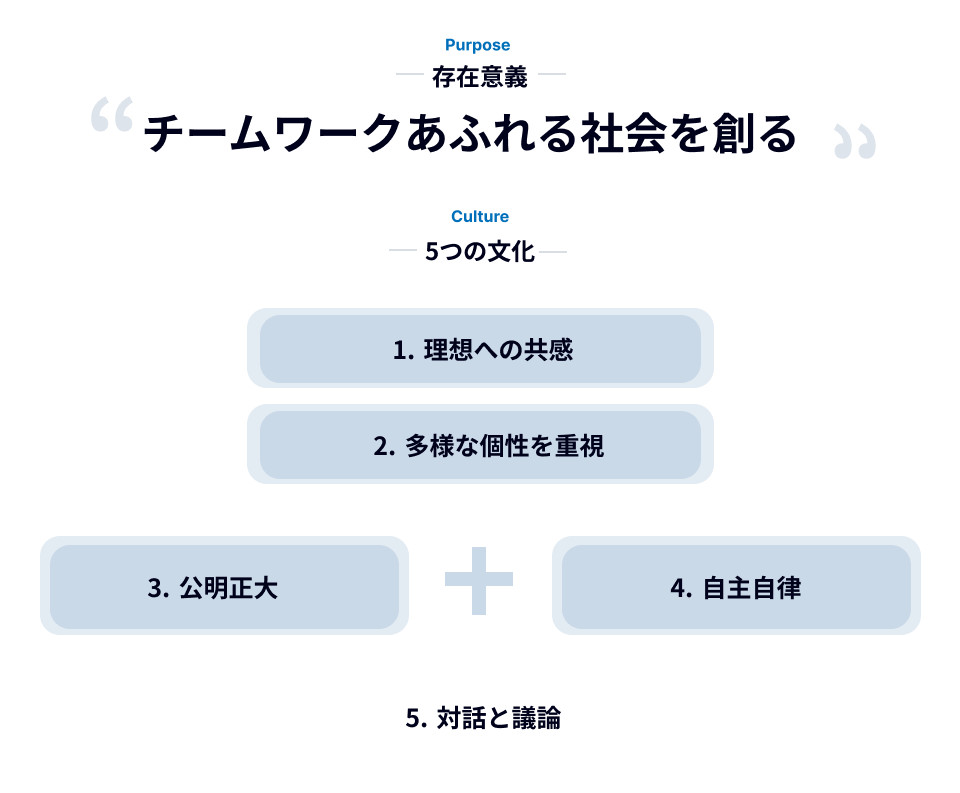

サイボウズは「チームワークあふれる社会を創る」が理念の会社であり、大切にしている文化の1つに「多様な個性を重視」がある。

その目的は、「一人ひとりは違う個性を持つ存在である」という考え方のもと、個性を重視し、個性を活かし合うことで、チームの生産性を向上させ、事業の発展につなげること。また、個性を発揮することを通じて、幸福度を高め、主体的かつ継続的なチームにしていくこと。その結果、企業は成長するのである。

これは、どんな企業にとっても大切なことではないのか?

肩身が狭い思いをしているDE&I担当者のみなさんへ

私ごとで恐縮だが、2022年に『Z世代・さとり世代の上司になったら読む本』という書籍を出した。世代が異なる人たちとの関わり方(いわゆる、世代間ギャップ)について触れた書籍だ。

以前は、世代間ギャップは「コミュニケーションの問題」と捉えられていたが、近年は、年齢や世代も多様性のひとつの要素として捉える企業が増えてきており、アドバイスさせていただく機会が多くある。

話をさせていただくのは、人事やDE&I担当者の方が多いのだが、以前、こんな話を聞いたことがある。

「わたしたちの部署ができたのは、経営者が世の中の流行りで『これからはDE&Iが大事だ!』と言い出したからなんです。でも、最近は『DE&I? もういいんじゃない?』なんて言い出しているんです。わたしは、とても大切なことだと思うのですが……」

DE&I担当者のみなさんは、最近の多様性の流れによって肩身が狭い想いをしているんじゃないかと思う。また「いままでやってきたことは無駄だったのかな?」「今後も、DE&Iを推進していいのだろうか?」と不安を感じている人もいるのではないか。

そんな不安を抱えたDE&I担当者のみなさんに、わたしはこう伝えたい。

人口減少が進む日本社会では、DE&I推進は単なる流行ではありません。企業が存続・成長していくうえで重要な施策です。一人ひとりの多様な個性や強みを活かし合うことで、チームの生産性を向上させ、事業の発展につなげること。

そのためにも、大国のえらい人が何と言おうとこれからも自信をもってDE&Iを推進し、チームワークあふれる会社を創っていこうではありませんか!

変更履歴:より具体的な内容が伝わるようにタイトルを変更いたしました。(2025/4/11 15:33)

変更前:多様性「えらい人」の一言でコロッと変わるモヤモヤ。日本は誰が何と言おうとDE&I推進が必要な社会的構造

変更後:不安を感じているDE&I担当者に伝えたいこと。日本では多様性推進が必要な社会的構造

SNSシェア

執筆

竹内 義晴

サイボウズ式編集部員。マーケティング本部 ブランディング部/ソーシャルデザインラボ所属。新潟でNPO法人しごとのみらいを経営しながらサイボウズで複業しています。

撮影・イラスト

松永 映子

イラストレーター、Webデザイナー。サイボウズ式ブロガーズコラム/長くはたらく、地方で(一部)挿絵担当。登山大好き。記事やコンテンツに合うイラストを提案していくスタイルが得意。