これからのマネジャーについて、話そう。

情報をクローズにする経営者は、凡人以上に天才を殺している──『天才を殺す凡人』北野唯我×サイボウズ副社長 山田理

かつて離職率28%のブラック企業だったサイボウズ。しかし現在は「働き方改革」を推し進める企業へと生まれ変わりました。そのけん引役を担ったのが、副社長の山田理です。

山田はこれまでのマネジメントや組織づくりの経験をまとめた書籍『最軽量のマネジメント』を、秋ごろに上梓する予定です。

その出版前イベントとして、2019年1月に新著『天才を殺す凡人』を上梓した、株式会社ワンキャリア最高戦略責任者の北野唯我さんをお招きして対談を行いました。テーマは、「才能を殺さないために、マネジャーができること」。

個性を生かす時代、これからのマネジメントはどうあるべきか。理想的なチームをつくり上げていくために、マネジャーはどうすればよいのでしょうか。

僕の仕事は、社員のみんなを早く辞められるようにすること

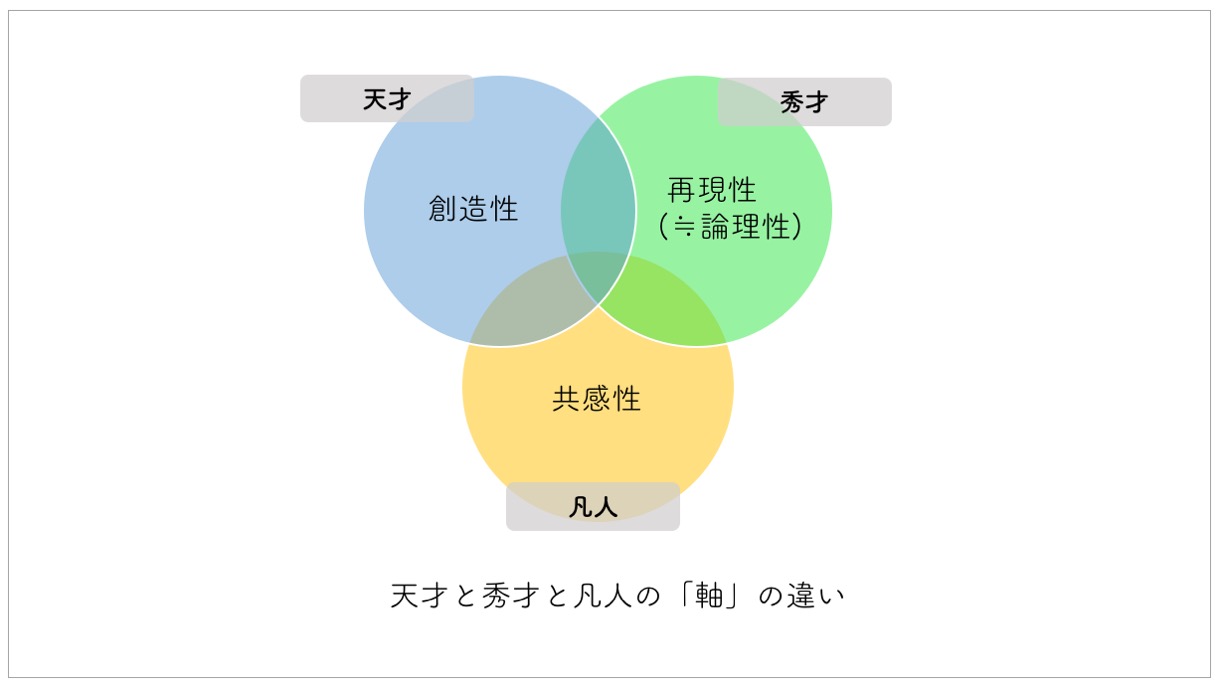

それらの才能のうち、どの割合が強いのかによって、天才タイプ、秀才タイプ、凡人タイプに分かれます。

ロジックを持っていて、もう1回同じようなプロセスで繰り返し行動できる「再現性」が強い人は、秀才タイプが当てはまりますね。

そして、共感できるかどうかといった、感情的なものを大切にする「共感性」が強い人は、凡人タイプです。

北野唯我(きたの・ゆいが)。兵庫県出身。新卒で博報堂。その後、ボストンコンサルティンググループに転職し、2016年ワンキャリアに参画、執行役員。2019年1月から子会社の代表取締役、ヴォーカーズの戦略顧問も兼務。30歳のデビュー作『転職の思考法』(ダイヤモンド社)が12万部。2作目『天才を殺す凡人』(日本経済新聞出版社)が発売3ヶ月で9万部。編著に『トップ企業の人材育成力』。1987年生。

そのポイントってなんだと思いますか?

「サイボウズに入ってくれてありがとう。僕が最初にやらなきゃいけないことは、君たちが早く会社を辞められるようにすることです」と。

辞められるくらいのスキルをつけたみんなが、「それでもサイボウズで働きたい」と言ってくれる会社にするのが経営の役割だと思っています。

山田理(やまだ・おさむ)。サイボウズ株式会社取締役副社長 兼サイボウズUSA社長。1992年日本興業銀行入行。2000年にサイボウズへ転職し、取締役として財務、人事および法務部門を担当。初期から同社の人事制度・教育研修制度の構築を手がける。2014年グローバルへの事業拡大を企図しUS事業本部を新設、本部長に就任。同時にシリコンバレーに赴任し、現在に至る。

「自分で選んでいる」状態が主体性を生み出す。それがいきいきとかワクワクにつながっているんだと思います。

情報を開示しない経営者は、凡人以上に天才を殺している

でも、開示してみんなが知ることで、一人ひとりが主体的になれる。みんなに「自分の会社だ」と思わせるためには、情報の公開が必須だと思うんです。

情報を公開しないから、その人たちのアイデアや能力を殺してしまっている。情報をクローズにしている経営者は、凡人以上に天才を殺していますよ。

会社も「透明化」によってウソがばれる

たとえば、ワンキャリアの事業内容を説明するときには、「仕事選びの食べログをつくっています」と言うんですよ。

企業においても同じように、ウソはつけるけど、バレてしまう時代になってきていると思うんですよね。

サイボウズでは「ブラックでもホワイトでもなく、透明な企業でありたいね」という話をしています。

よく「激務=ブラック企業」という批判を聞きますが、必ずしもそうではないですよね。激務であることを知った上で入社をして、社員が楽しく納得して働いていたら、ブラック企業とは言えないですから。

北野さんがおっしゃるとおり、きっと「透明であること」が、これからもっと重要になっていきますよね。

マネジャーのハードルを下げたいと思っている

たとえばマネジャーは、メンバー全員が納得できるように物事を考えたり、説明していったりしないといけない。でも、全員を納得させるなんて無理じゃないですか。

だから「ごめん、気になることがあったら質問して。聞いてくれたら答えるから」と。

言ってみれば、半分責任を振ったんですよ。

いわば「マネジメントの大衆化」が、これからの時代にすごく大事だなと思っています。

一人ひとりの顔がみえなくなるから、アンケートは取らない方がいい

青野さんの本『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』にも「会社なんて幻想だよ」というフレーズがあったり。

この発想は、どこから生まれたんですか?

やることがないから60~70人くらい、3か月間毎日ザツダンしていたんですよ。そうすると、組織がめっちゃ見えてきたんです。

そこから「会社」という言葉に、敏感に反応するようになったんです。「会社のために頑張る」って、結局誰のために頑張るの? と。

会社という幻想のためではなく「一人ひとり」を大切にするために、人事責任者やマネジャーが明日からできることは、何かありますか?

人事こそ、一人ひとりと顔を合わせて話をして、誰がどう言っていたかを肌で感じるべきだと思います。多くの時間を消費しますが、そこにかけるコストは全然惜しくないですね。

100人100通りの人事制度は、アメリカでも変わらない

日本人だから、アメリカ人だからっていう考え方はすごく嫌いなんですよ。僕と北野さん、同じ日本人に見えないでしょう?(笑)

「アメリカ人か日本人か」より、デーブはどんな人なのか、ニコルはどんな人なのかってことの方がよほど大事。

個人のことを知った上で、「チームワークあふれる社会をつくる」という理想に共感してくれているか、彼らに問うわけですよね。

もし共感してくれたら、あとはどんな活躍をしてくれそうか考えて、役割を分担していく。日本でもアメリカでも全然変わらないですよ。

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集