これからのマネジャーについて、話そう。

部長、僕の育成に興味ないんですか?──部署研修も指導もなくて戸惑った、サイボウズ若手社員の話

2020年7月、社会人2年目でサイボウズへ中途入社した今井豪人。

大企業に勤めていた彼は、研修や細かい指導を行わないサイボウズのコーポレートブランディング部の環境に最初はびっくりしたそう。しかし、自身のマネジャーである大槻幸夫の日々の言動を見るなかで、次第にその裏にある育成論に気づいていきます。

今回は、そんな今井が「育成」について抱いていた疑問を、大槻にぶつけてみました。

「会社人」ではなく「社会人」になってほしい

部署研修に関しても「録画されているから、好きなもの取りなよ」と言われるし、企画の相談をしても、全然細かく指導してくれないじゃないですか。

同じサイボウズでも、営業本部は丁寧なオンボーディング研修があるのに……。

今井豪人(いまい・かつと)1996年生まれ。新卒で酒類・食品メーカーに入社。2020年7月にサイボウズに転職し、コーポレートブランディング部に所属。「サイボウズが考える情報共有」の特徴・おもしろさを伝えるコンテンツ制作に挑戦中

僕自身も「育ててもらっている」みたいな感覚が強かったと思います。

マネジャーはメンバーが主体的に働けるように、あえて細かく指導しないようにしていて。そこで不安を感じさせたかもしれませんね。

大槻幸夫(おおつき・ゆきお)。サイボウズ株式会社コーポレートブランディング部長。オウンドメディア「サイボウズ式」の初代編集長。出版事業「サイボウズ式ブックス」の編集長。ブランディングムービー「大丈夫」、テレビCM「がんばるな、ニッポン。」などを担当

なので、仕事の進め方についてはあまり指導しないけど、ベーススキルにかかわることは繰り返し伝えるようにしていますよ。

誰しも当事者意識のタネはある。大切なのはそれを強める環境づくり

問題は、そのタネが環境次第で育つかどうか左右されること。だからこそ、マネジャーはメンバーの当事者意識が自然と育まれる環境を整えておく責任があると思っています。

そうした情報に自由にアクセスできることによって、会社の方向性と本人がもともと持っている当事者意識が結びつく。

そうして、「これを自分の仕事に加えてみるといいかも!こういう提案をしてみよう!」といった多様な発想が生まれてくるんです。

たとえば、毎週木曜日の経営会議の議事録はkintoneで全社員に共有されていますが、特に大事なところはメンバーにメンションを飛ばして共有するようにしていますね。

仕事を任せる上で役立ちそうな情報を「置いていく」

「放任」と「委任(任せること)」の違いやバランスはどう考えていますか?

サイボウズでは、kintoneやGaroon上で、すべてのメンバーのやりとりや会社を取り巻く情報が可視化されています。さながら、仕事用のSNSのような環境になっていますね。

僕はここでメンバーの仕事の進め方から、『分報』に書かれるちょっとしたつぶやき、いま抱えている悩みまで、Web会議で直接話すまでもないようなことも幅広く見ていますよ。

サイボウズのkintone内にある『分報』スペース。Twitterのような感覚で、業務の現状や悩み、ちょっとした思いつきや疑問、さらにはプライベートの話まで共有されている

何なら仕事だけでなく、家で慣れない料理をしているときに、横から「あぁ、その炒め方はちょっと……」と指摘されると、そこは辛抱して任せてよ、少しは失敗させてよって思いますから(笑)。

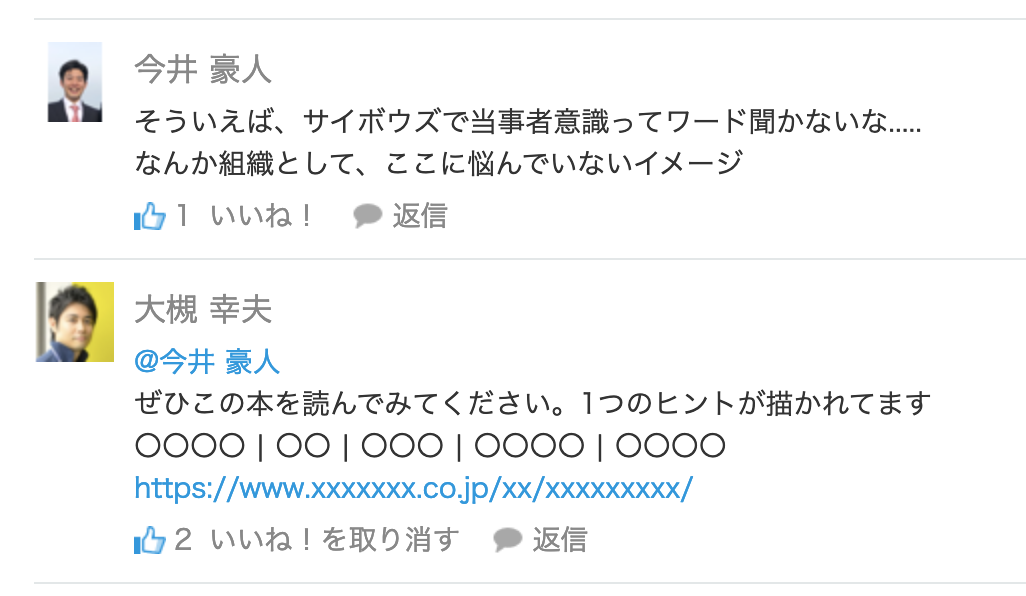

答えではなく、ヒントを渡されるのがすごく心地いいなと思って。

今井が書き込んだ「ちょっとした疑問」に、大槻がコメントしている様子。このような形で、他のメンバーからヒントになる情報を提供してもらえることもあれば、小さなつぶやきをきっかけに、他部署も巻き込んだ議論に発展していくこともある

今井さんの発信にいろんな人から情報が集まるこのスタイルは、新しい育成の形のひとつかなと思っています。ザツダン(いわゆる1on1のようなもの)も、僕とだけでなく、社内の誰とでも自由にできますもんね。

特にテレワークの状況下だと、オフィスに出社していたら横で気づけたことも、発信してもらわないと何も見えない。メンバーも日々の所感や疑問を積極的に共有しようとする姿勢が大切だと思います。

「育成」なんて、おこがましい。マネジャーも完璧じゃない

それに、自分が育ちたい方向性は自分の中にしか答えがない。だから、先生と生徒みたいな関係にならないことが大事かなと思います。

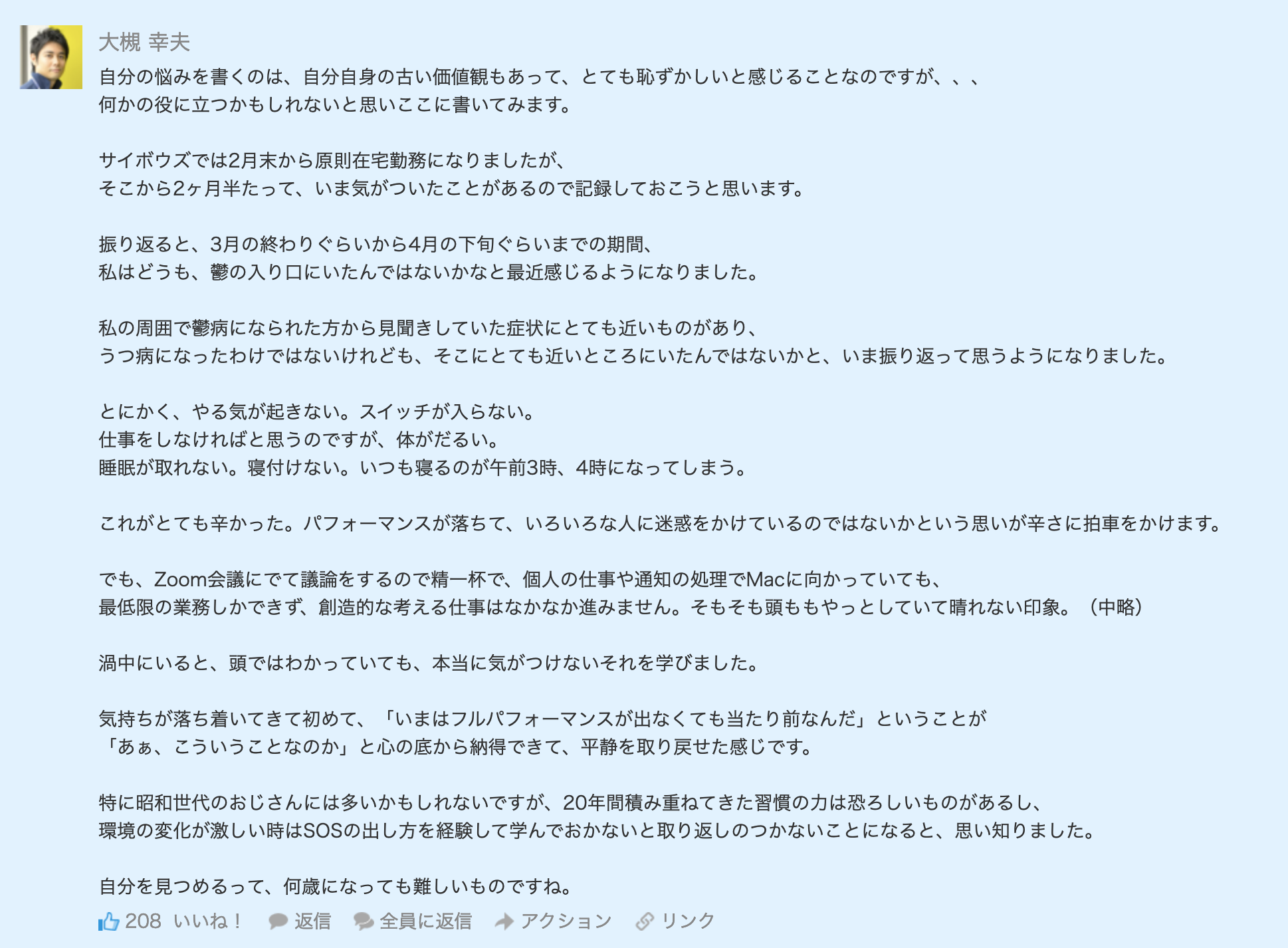

実は、緊急事態宣言が出て全社完全テレワークになったとき、精神的にかなり落ち込んだ時期があったんです。それはもう、うつ病の一歩手前ぐらいに。

社会人になってから20年間ずっと朝9時オフィスに出社してきた身からすると、出社ができないことで気づかないうちに大きくリズムを狂わされていたんです。それをkintoneに書いたんですよ。みなさんも気をつけて、と。

いま僕が経験していることが、もしかすると、みんなの未来につながるかもしれない。失敗の情報も参考になるように発信するのは大事だな、と。

今年5月に大槻が社内のkintoneに書き込んだ内容(一部省略)。若手からマネージャー層まで広く共感を呼び、208も"いいね"がついた

でも、大槻さんの発信を見ていると、「人間だから、仕事でも波があってもいいんだ」「あっ、このままの自分でいいんだ」と思えてきて。それが僕自身、発信する上での心理的安全性につながっている気がします。

「完璧じゃないところを見せて、苦手なことはみんなで分担してやろう」というマネジャー像がもっと広がればいいな、と思います。

その点、マネジャーが率先して、くだらないことも含めて日々つぶやいていくことも大事ですね。

マネジャーの役割は、キャンプファイヤーの火を絶えず燃やすこと

今までのマネジャーには、引っ張ったり、お尻を叩いて働かせたりするイメージがあったと思うんです。でも、これからはマネジャー自身が理想に対して、ワクワクしている姿を日々の行動で見せて、メンバーに共感してもらえる状態をつくることが大事になってくると思います。

真ん中で火(理想・やりたいこと)を焚いて、社長の青野さんが踊っている。副社長の山田さんが笛を吹いている。それがいいなと思ったら近寄ってきてもいいし、何か違うと思ったらほかのキャンプファイヤーに行けばいい。

だから、マネジャーは火を絶えず燃やしていることが大事だし、火が消えそうになったら正直に「消えそうなんだよね……」って言うことも大事なんじゃないか、と。

ただ、仕事を「やりたいこと・できること・やるべきこと」の3つに分けて考えたとき、やりたいことが見つからなくても、まずは「やるべきこと」をやる。そのうちに、自分が「できること」が増えてくる。

まずはその2つをしっかり取り組めばいい。そうして精一杯やったその先に、やりたいことは必ず天から降ってきますから。

企画:今井豪人(サイボウズ)執筆:水玉綾 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト)

変更履歴:「前職のコーポレートブランディング部が、部署研修をしない会社だったと読めてしまう。」というご指摘があったため、文言を以下のように変更しました。(2020/10/28 10:00)

変更前:大企業で勤めていた彼は、研修や細かい指導を行わないコーポレートブランディング部

変更後:大企業に勤めていた彼は、研修や細かい指導を行わないサイボウズのコーポレートブランディング部

SNSシェア

執筆

撮影・イラスト

編集